生物化学工学

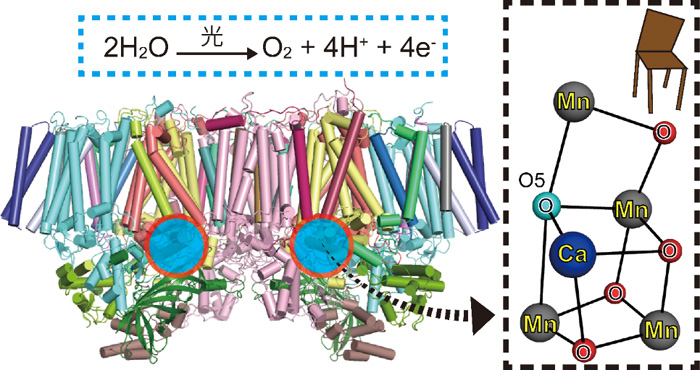

生物化学工学 光合成で「ゆがんだイス」型の触媒が酸素分子を形成する仕組みを解明

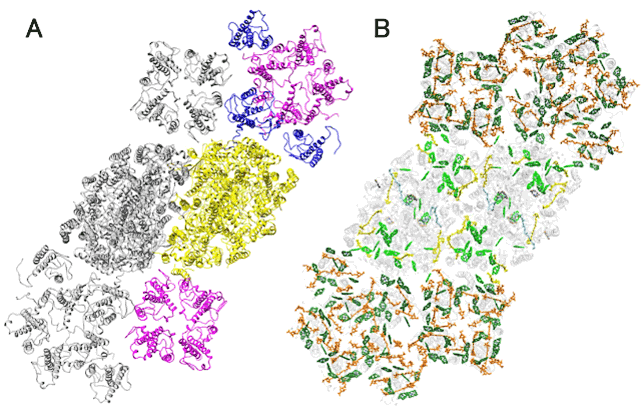

人工光合成触媒の合理的設計の糸口に2019-10-18 岡山大学,理化学研究所,科学技術振興機構,日本医療研究開発機構ポイント 光合成は光エネルギーを利用して、光化学系IIと呼ばれるタンパク質が水分子から酸素分子を形成する反応で始まりますが...

生物化学工学

生物化学工学  医療・健康

医療・健康  有機化学・薬学

有機化学・薬学  有機化学・薬学

有機化学・薬学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  医療・健康

医療・健康  有機化学・薬学

有機化学・薬学  医療・健康

医療・健康  生物化学工学

生物化学工学  医療・健康

医療・健康  生物化学工学

生物化学工学