生物化学工学

生物化学工学 細胞分裂の重要タンパク質構造を3Dで解明(Key component to cell division unveiled in 3D)

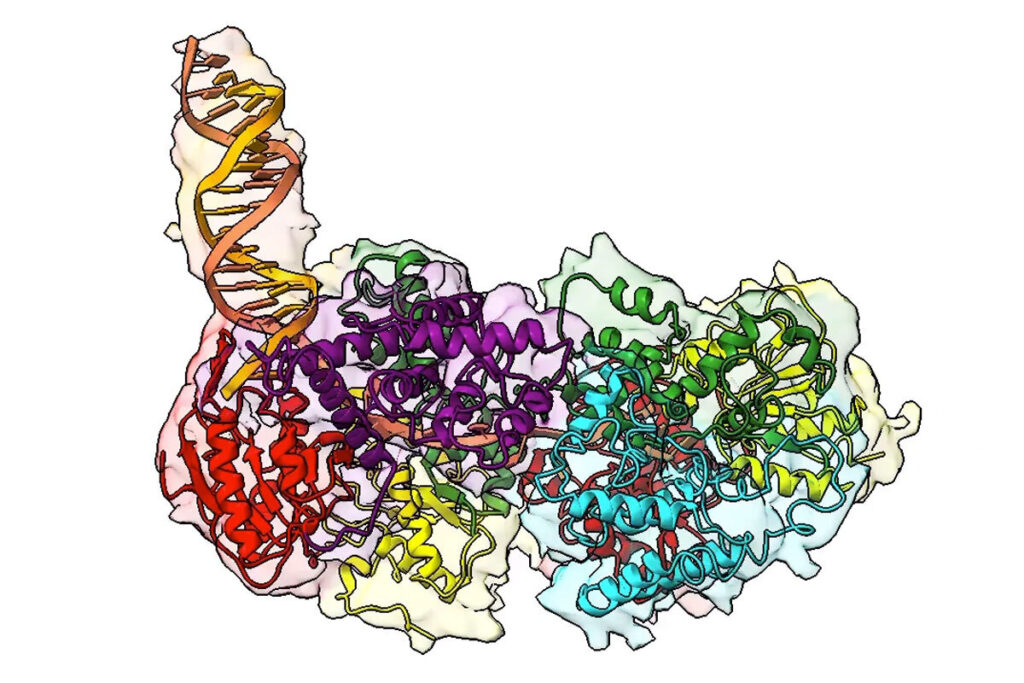

2025-07-14 ワシントン大学セントルイス校A still image from a three-dimensional video rendering shows a key protein involved in DNA repa...

生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学