生物化学工学

生物化学工学 哺乳類と鳥類におけるSOX9機能の保存性の比較解析~軟骨形成と精巣形成でそれぞれの保存性を持つ

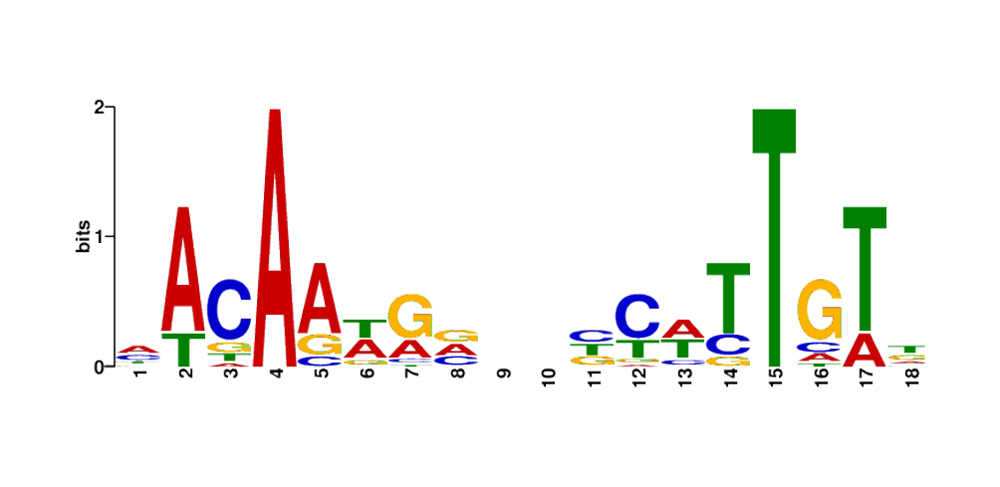

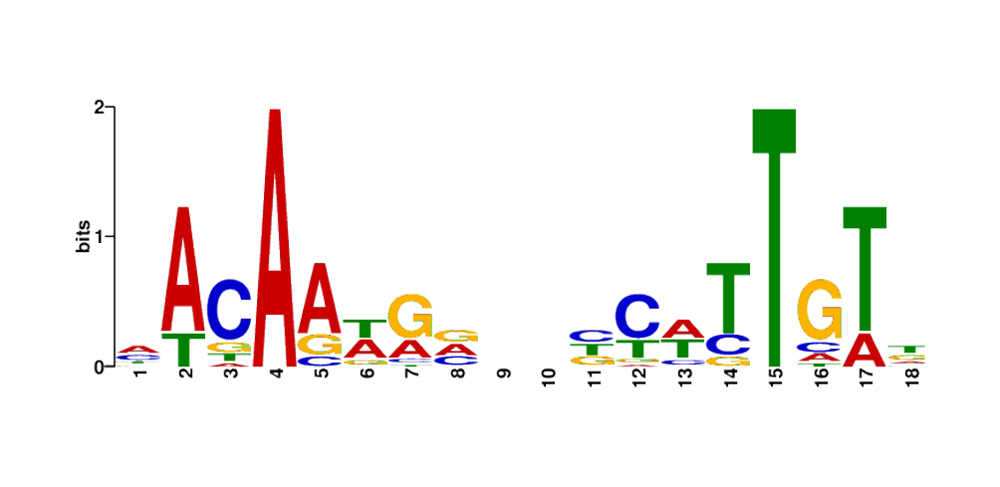

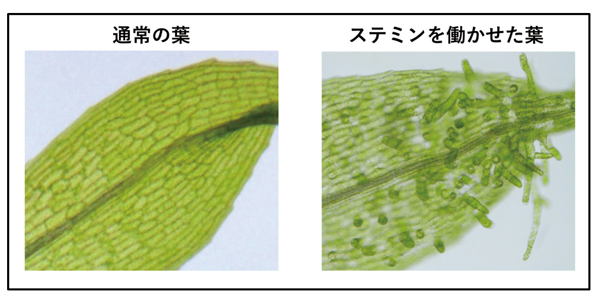

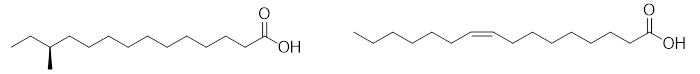

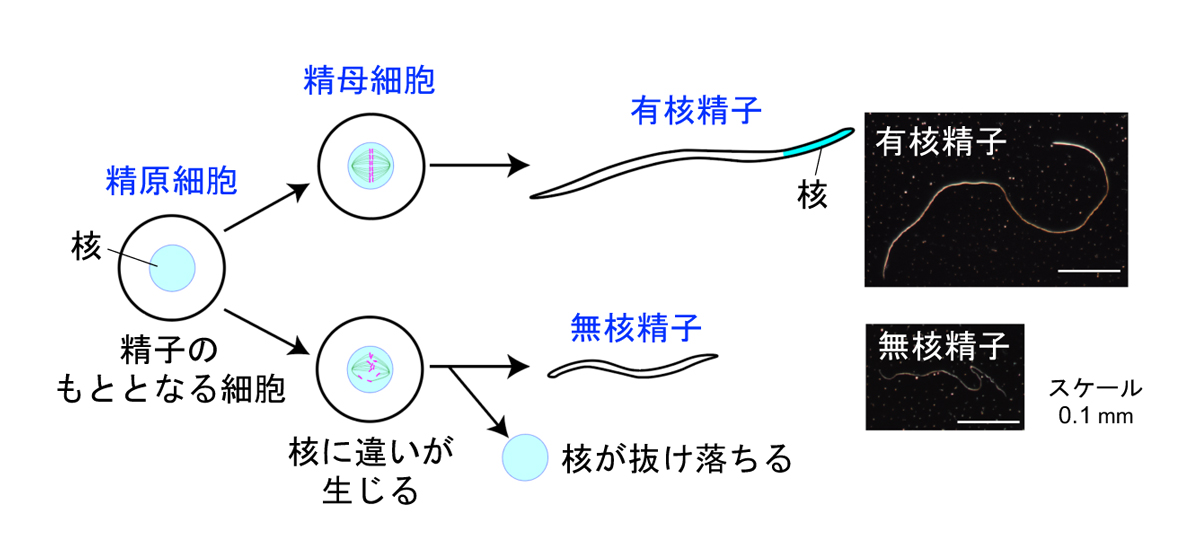

2019-09-24 東京医科歯科大学,基礎生物学研究所SOX9 (SRY-box9)は、哺乳類の性分化や軟骨形成に必須の役割を持つ転写因子です。ヒトでは、SOX9遺伝子の突然変異は重篤な骨格形成異常や性転換を引き起こすことが知られてお...

生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物工学一般

生物工学一般  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学