2024-06-13 東京大学

発表のポイント

- 原因不明の難治性胆汁うっ滞疾患である新生児の胆道閉鎖症では、胆嚢の存在と肝障害の因果関係は明らかにされていませんでした。

- 今回、胆囊壁の異常が総肝管を介して肝内胆管へ波及するという周産期の肝門部の胆管炎の病態を解明しました。

- 本成果は、周産期の赤ちゃんの胆道閉鎖症の診断と早期発見、治療法の改善に大いに役立つことが期待されます。

発表概要

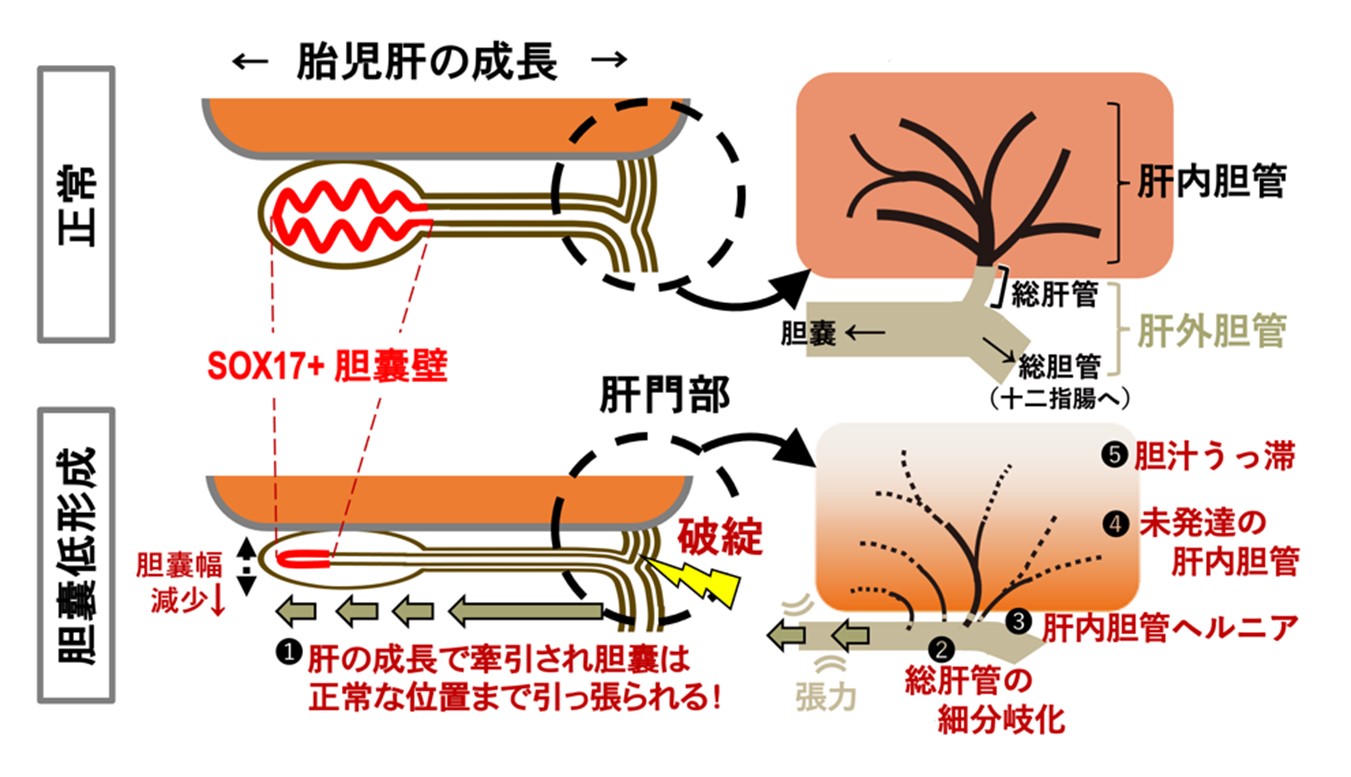

東京大学大学院農学生命科学研究科金井克晃教授らの研究グループは、胎児肝の発達により胆囊が肝門部から遠位へ牽引される過程で、SOX17機能低下により胆囊壁の低形成となった場合、その管壁を補完するため肝門部の総肝管は細分岐化し、総肝管と繋がっている肝内胆管は肝外へと引きずり出され、最終的に肝内胆管も管腔が形成されず、胆汁うっ滞と肝線維化が引き起こされることを明らかにしました。

新生児の胆道閉鎖症(注1)の約4割の症例において、胆囊壁のSOX17陽性(SOX17+)上皮細胞(注2)が機能低下していることが判明しています。しかし、SOX17機能低下による胆囊壁の低形成がどのようにして肝外胆管(注3)の閉塞と胆道閉鎖症の肝障害を誘導するのかは不明でした。本研究では、胆道閉鎖症を発症したSox17+/-マウス胎子(注4)を使った胆汁の動態解析により、胆囊壁の低形成が、直接、肝門部の総肝管を破壊、細分岐化し、その先に連結した肝内胆管(注5)を肝外へと引き出し、肝内胆管の管腔形成の阻害と初期の肝線維化を誘導することを見出しました。SOX17発現の低下したヒト胆道閉鎖症の胆囊サンプルの形態計測解析でも、Sox17+/-マウスモデルと同様、胆囊幅の減少と肝障害との間に強い相関を示し、胆囊壁の低形成が肝障害と直接的な因果関係があることが示唆されました。この発見は、周産期の肝成長に伴う胆囊壁の十分な進展が、肝門部の肝外・肝内胆管の正常なネットワーク形成に必須であり、肝内から胆囊壁まで連続する上皮破綻の波及が、胆道閉鎖症の一原因となっていることを示唆しています。本成果は、周産期の赤ちゃんの胆道閉鎖症の診断と早期発見、治療法の改善に大いに役立ち、胆道閉鎖症に苦しむ多くの子供たちの希望となることが期待されます。

発表内容

背景

胆道閉鎖症は、周産期の赤ちゃんに発症する原因不明の肝外胆管の硬化性胆管炎を主徴とする難治性の胆汁うっ滞性疾患で、肝門部の胆管の閉塞・破壊により閉塞性黄疸と肝障害を引き起こし、外科治療なしで放置した場合は、2-3年以内に肝硬変により死に至ります。その治療には、早期に胆囊を含めた肝門部の肝外胆管を切除し、葛西手術(肝門部腸吻合によるバイパス手術;注6)を実施しますが、その後も半数以上の患者はさらに生体肝移植(注7)を必要とします。獣医学領域でも、胆囊をもつ動物では、胆道閉鎖症は非常になじみ深く、乳幼子のヒツジ、ヤギ、ウシなどは、100頭以上の胆道閉鎖症のエンデミック発生(注8)が有名である一方、胆囊を持たないウマではほぼ発症例が無いことが知られています。本研究グループでは、胆囊上皮のマスター制御遺伝子であるSox17のヘテロ変異マウスが、胆囊壁の低形成に伴い胆道閉鎖症に類似した肝障害を示し、その7割の個体が新生致死となることを見出しています。また、ヒト胆道閉鎖症の1/3の症例で、SOX17陽性の胆囊上皮細胞の機能低下が認められており、周産期の胆囊自体の異常が、一部の胆道閉鎖症の原因となっていることが強く示唆されています。しかし、今まで、周産期の胆囊の異常が、どのように肝障害を引き起こすのかは大きな謎に包まれていました。

研究の内容

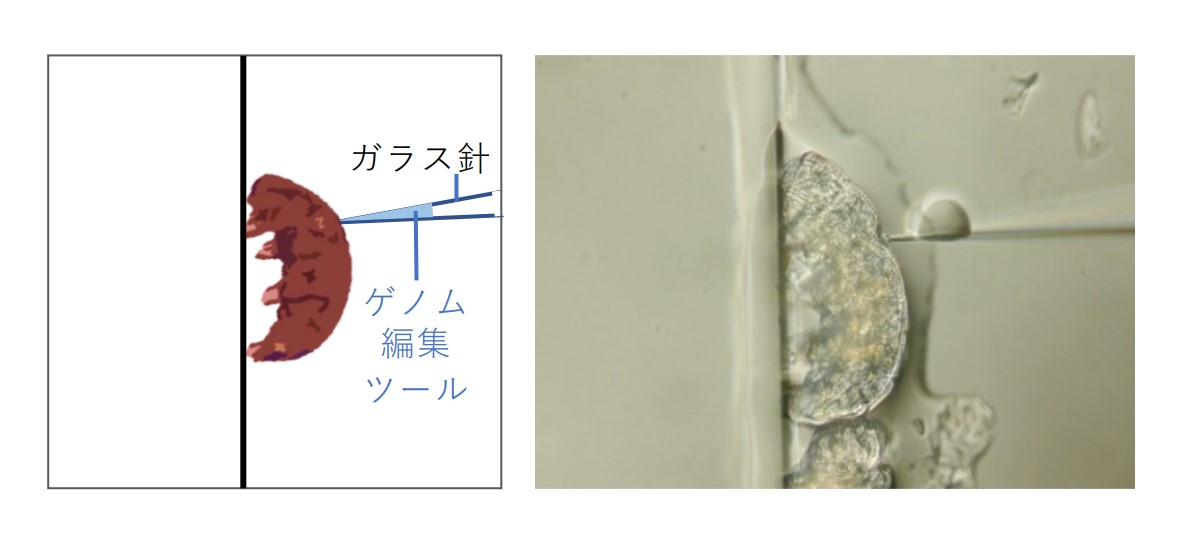

本研究チームは、新規の子宮内胎子の順向性の胆道造影法を用いて、Sox17ヘテロ変異マウスの胆囊壁の低形成による胆汁うっ滞部位の可視化と胆汁の流れを定量的に解析しました。その結果、Sox17+/-胎子において肝病変が重篤な個体ほど、胆汁流量が有意に低下し、肝辺縁部で胆汁の停滞が認められました。野生型では、肝内の左右の肝管は、肝門部で一本の総肝管に合流した後、胆囊-胆囊管と総胆管へと連結します。しかし、Sox17+/-胎子の肝門部では、総肝管は消失し、ヒト胆道閉鎖症に類似した複数の細い肝管に細分岐化されることを見出しました。さらに肝内胆管をGFP標識(GFP+)したSox17+/-胎子を用いた解析の結果、細分岐化した肝管壁には、GFP+肝内胆管が相補的に移動し、肝実質の境界部では、GFP+肝内胆管が肝外まで引き出されていること(肝内胆管ヘルニア)が判明しました。肝小葉の内部の肝内胆管ネットワークは、肝臓辺縁部では管腔を持つ肝内胆管は減少し、さらに、肝内胆管周囲は線維化の指標であるマッソントリクローム染色が陽性となり、Sox17+/-マウス胎子では、肝細胞から産出した胆汁が肝内胆管の未成熟なため胆汁が排出できず、胆汁うっ滞と初期の肝線維化が起こっていることが明らかとなりました。ヒト胆道閉鎖症のレトロスペクティブ解析でも、葛西手術の時点での胆囊幅(胆囊壁の低形成の指標)と肝障害レベルが強い相関を示したことから、周産期の本病の発症過程において胆囊壁の破綻が肝内胆管の胆汁鬱滞と直接的に関与している可能性が示唆されました。

以上の結果から、周産期の肝門部の胆道系は未だ形態形成の途中の段階であり、胆囊から肝管、肝内胆管まで連続した管腔壁は、胆汁分泌開始後はお互いに強く連結(上皮バリアー)しテンションがかかりながら、肝門部の胆道の形態形成が進行中だと想定されます。胆囊上皮の低形成は、肝臓の成長に伴い遠位へ牽引されることにより、総肝管を細分岐化し、さらに先の肝内胆管までも肝外へと引き出され、小葉内の肝内胆管の管腔形成まで異常が波及することが証明されました。

今後の展望

獣医学領域では、胆囊を持つ動物であるヒツジ、ヤギ、ウシでは、胆道閉鎖症の集団発生が知られる一方、胆囊を持たないウマはその発症例が皆無であり、胆囊の存在自体が胆道閉鎖症と深く関連しているものと推測されています。本研究は、胆囊壁は肝門部を介して肝内胆管まで管腔上皮を共有しており、周産期の胆囊壁の上皮破綻が、肝内胆管まで悪影響が波及するという胆道閉鎖症の新しい病態の概念を提唱するものです。この胆囊から肝内までの連続する管腔壁の相補性は、いまだに原因不明とされる胆道閉鎖症の新規の早期診断、治療法の開発へ繋がるものと思われます。本研究成果が、胆道閉鎖症に苦しむ多くの子供たちの希望となることが期待されます。

図1:胆囊壁の低形成による胆道閉鎖症の肝障害の病態モデル。

左図:SOX17陽性の胆囊壁の増殖低下により胆囊幅のみ減少する(胆囊は肝の成長に依存して遠位に移動するため、胆囊壁は正常な位置まで牽引される)。

右図:肝門部の拡大図で、周産期、肝門部の管壁が胆囊側へ相補的に補給するため、総肝管は消失(細分岐化)する。肝内胆管は、破綻した肝外胆管の管壁の補給のため移動し、一部、肝外へ逸脱(ヘルニア)し、そのため、肝内では管腔形成が阻害され、肝辺縁部の胆汁がうっ滞する。

発表者

東京大学

大学院農学生命科学研究科

宮崎 奈々恵(博士課程)

上村 麻実(特任研究員)

柳田 絢加(助教)

平松 竜司(准教授)

金井 克晃(教授)

大学院医学系研究科

高見 尚平(博士課程:当時)

追木 宏宣(博士課程)

藤代 準 (教授)

国立成育医療研究センター

高橋 正貴(小児外科系専門診療部外科 医員)

金森 豊(小児外科系専門診療部外科 診療部長)

義岡 孝子(病理診断部 統括部長)

笠原 群生(国立成育医療研究センター 病院長)

埼玉県立小児医療センター

川嶋 寛(小児外科 科長)

中澤 温子 (臨床研究部 部長)

京都府立医科大学 医学研究科

東 真弓 (助教:当時)

東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

金井 正美(教授)

発表雑誌

- 雑誌

- Communications Medicine

- 題名

- Impact of Gallbladder Hypoplasia on Hilar Hepatic Ducts in Biliary Atresia

- 著者

- Nanae Miyazaki+, Shohei Takami+, Mami Uemura, Hironobu Oiki, Masataka Takahashi, Hiroshi Kawashima, Yutaka Kanamori, Takako Yoshioka, Mureo Kasahara, Atsuko Nakazawa, Mayumi Higashi, Ayaka Yanagida, Ryuji Hiramatsu, Masami Kanai-Azuma, Jun Fujishiro, Yoshiakira Kanai*(+筆頭著者;*責任著者)

- DOI

- 10.1038/s43856-024-00544-5

- URL

- https://www.nature.com/articles/s43856-024-00544-5

研究助成

本研究は、主に「基盤研究(A)(課題番号:24H00537)」、「基盤研究(A)(課題番号:20H00445)」、「基盤研究(S)(課題番号:24228005)」「AMED(課題番号JP21lm0203003j0005)」の支援により実施されました。

用語解説

注1 胆道閉鎖症

出生10,000人に1人の割合で発症する進行性の胆管炎を主徴とする閉塞性黄疸を伴う難治性の胆汁うっ滞性疾患。小児の生体肝移植の約7割が本症を原因とする。

注2 SOX17陽性(SOX17+)胆囊上皮細胞

SOX17は胆囊上皮のマスター制御因子である。半量低下すると、胆囊上皮の増殖低下により胆囊壁が低形成となり、完全に欠損すると胆囊壁が消失する。

注3 肝外胆管

肝臓から胆汁の排出経路は、肝内胆管と肝外胆管に分けられ、肝外胆管は、肝管、総肝管から胆囊と総胆管に分岐する。肝からでた胆汁は、肝外胆管へ運ばれ、そこから肝臓外に位置する肝管、総肝管へと集められ、一旦、肝門部から胆囊へと送られる。食間において、胆囊内の胆汁は、濃縮、貯蔵され、食事刺激により胆囊は収縮し、濃縮された胆汁は、肝門部から総胆管を経て、十二指腸へと排出される。

注4 Sox17+/-マウス

胆囊上皮前駆細胞のSOX17発現の半量程度の低下による胆道閉鎖症のマウスモデル。胎子期の胆囊壁の低形成が原因によりヒトとかなり類似した胆道閉鎖症を発症し、その7割のSox17+/-マウスは生後致死となる。残りの哺乳期を越えて生き残った3割のSox17+/-マウスは、同腹の野生型マウスと同様に成体まで成長し、通常の寿命である1年以上を超えて長生きする。

注5 肝内胆管

肝臓内に樹木の枝のように張り巡らされた細い胆管。肝細胞で作られた胆汁は、毛細胆管を経て肝小葉の間質の小葉間胆管へと集められ、肝内胆管は肝門部に向かって徐々に太くなり、肝外の肝管へと繋がる。

注6 肝門部腸吻合によるバイパス手術(葛西手術)

肝外胆管を取り除き、肝臓側の断端を腸管で被うように肝臓の肝門部と腸管とを吻合し、腸管への胆汁の流れ道を作る胆道再建の手術。

注7 生体肝移植

親族などの健康な人から肝臓の一部を取り出し、それを患者(レシピエント)へ移植。小児のレシピエントへの移植の場合には、主に肝臓全体の約4分の1にあたる肝臓左葉の外側区域、あるいは左約3分の1にあたる左葉を取り出し、その血管、胆管をレシピエントのものと繋げる。

注8 エンデミック発生

定期的に特定疾患が局所的な地域に限定して発症すること。ヒツジ、ヤギ、ウシの胆道閉鎖症のエンデミック発生は、オーストラリア (1964年、1988年、2007年、2013年)でみられ、その原因は干ばつにより普段食べない雑草(植物毒を含むシロザ)の菜食による。

問い合わせ先

〈研究に関する問合せ〉

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医解剖学教室

教授 金井克晃(かない よしあきら)

〈報道に関する問合せ〉

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)