2023-07-03 国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部の吉池卓也室長らの研究グループは、親しい人との死別後に生じる悲嘆(グリーフ)症状の遷延が、他者への共感性にかかわる脳回路の活動を低下させることを明らかにしました。これまでの研究では、悲嘆に苦しむ遺族(患者)と故人の関係性に焦点を当て、故人の認知に関わる神経回路の障害が探索されてきました。しかし、悲嘆症状の遷延が、死別後の生活においてむしろ重要となる存命の家族や家族以外の人の認知に関わる神経回路に与える影響はほとんど調査されていませんでした。同研究グループは磁気共鳴画像(MRI)を使って他者の痛みへの共感性にかかわる脳機能を分析し、長引く悲嘆症状が存命家族や他人の痛みへの共感性に関わる脳回路の活動を弱める可能性があることを見出しました。本研究成果は2023年5月10日(日本時間)に、英国の科学雑誌「Scientific Reports」に掲載されました。

ポイント

- 近親者との死別から1年以上経過しても悲嘆症状が強く残る人ほど、故人と痛みが関連づけられた画像を見た際に、自身もより強い痛みを知覚しました(共感性の増加)。

- しかし、存命家族や他人が痛みと関連づけられた画像に対しては、脳の共感回路の活動がむしろ低下しました(共感性の低下)。

- 共感性はヒトの社会行動を支える重要な機能を担うことから、死別後に悲嘆症状が長引くことで、共感性の調節障害に起因する社会行動変化が生じ、悲嘆症状が形成されることが示唆されます。

研究の背景 ―なぜ研究が行われたか―

死別は親しい人(愛着対象)の死に伴う絆の断絶を表し、著しい心理的苦痛や健康状態の悪化をもたらすことが知られています。死別に対する悲嘆反応が死別後1年以上続き、著しい苦痛や生活の質的低下を伴う状態は遷延性悲嘆症と呼ばれ、死別を経験した人の約10~20人に1人にみられると報告されています。しかし、この状態が通常の悲嘆、もしくはうつ病や心的外傷後ストレス障害といった他の精神疾患とどのように違うのか、生物学的にはよくわかっていません。

私たちは悲嘆が遷延するメカニズムとして、共感性と呼ばれる機能に着目しました。なぜなら、共感性は自分以外の誰か(他者)の感情を感じとる機能を指し、親しい関係の形成・維持に重要な役割を担い、死別後の生活の立て直しに影響すると考えうるからです。共感性の重要な特徴は、自分と背景が近い人に対してより強い共感性を向けることです。これは社会的、遺伝的に近い親子間やパートナー間の絆を強化し、社会適応や生存確率を高めるのに重要です。しかし、死別後に悲嘆が遷延した人では、共感性が故人に対して強く向けられたまま、存命家族に対しては適切に向けられないといった“共感性の偏り“が生じるのか、生じるのであればどのようなメカニズムで生じるのかは不明でした。

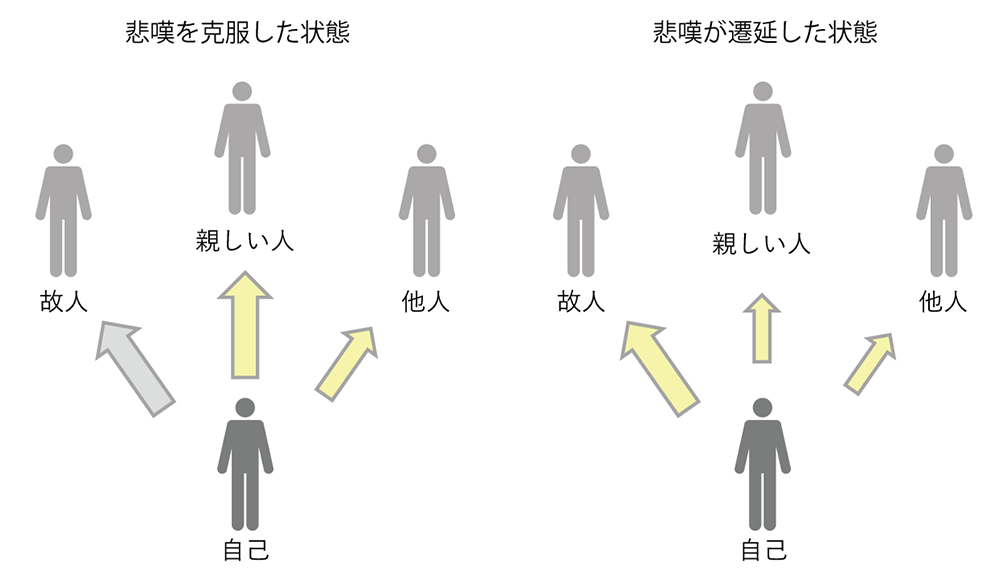

共感性が現在・未来における個体の社会適応を促す機能と考えると、故人への共感性を生前と同じように保つことは必ずしも合理的でなく、存命家族、さらには他人に対して共感性を適切に向けることが重要といえます。しかし、遷延する悲嘆が共感性の調節を損なうメカニズムが存在するとすれば、これが死別後の社会適応を困難にするかも知れません(図1)。この疑問に答えるために行われたのが本研究です。

図1.悲嘆の遷延における愛着的絆と共感性の偏り(仮説)

悲嘆が遷延した状態では故人との強い絆が依然として活動的な状態にあり、強い共感性が向けられるが、生きた対象との絆は弱まり共感性が適切に向けられない。悲嘆が克服された状態では故人との強い絆は非活動的な状態に更新され、生きた対象との絆が保たれ共感性が適切に向けられる。

方法 ―どのように行われたか―

1年以上前に近親者を亡くした成人を対象としました。参加者の半数は事故や殺人といった予期せぬ暴力的な状況で死別していました。参加者の日常生活における悲嘆症状を質問紙により定量化し、頭部MRIの撮像中に共感性課題を行い参加者の共感性を定量化しました。

この課題では、故人、存命家族、他人のいずれかの顔写真をサブリミナル刺激としてごく短時間のみ呈示し、その直後に不特定の人が痛みを受けている写真(例:手に注射針が刺さっている)を呈示することで、故人、存命家族、他人が痛みを受けている状況を疑似的に作り出し、これらを見た時の痛みの感じ方やその際の脳活動を定量化しました。

この課題における仮説は次のようなものでした。悲嘆に苦しむ人では故人の優先度が意図せずとも高くなり、故人の痛みを見ると共感回路が活発に働くのに、存命家族の痛みを見ても共感回路が働きにくいといった共感性の偏りが生じているかも知れません。

結果 ―何がわかったか―

“共感性の偏り”の仮説を支持する結果が得られました。

1)悲嘆は故人への共感性を強める

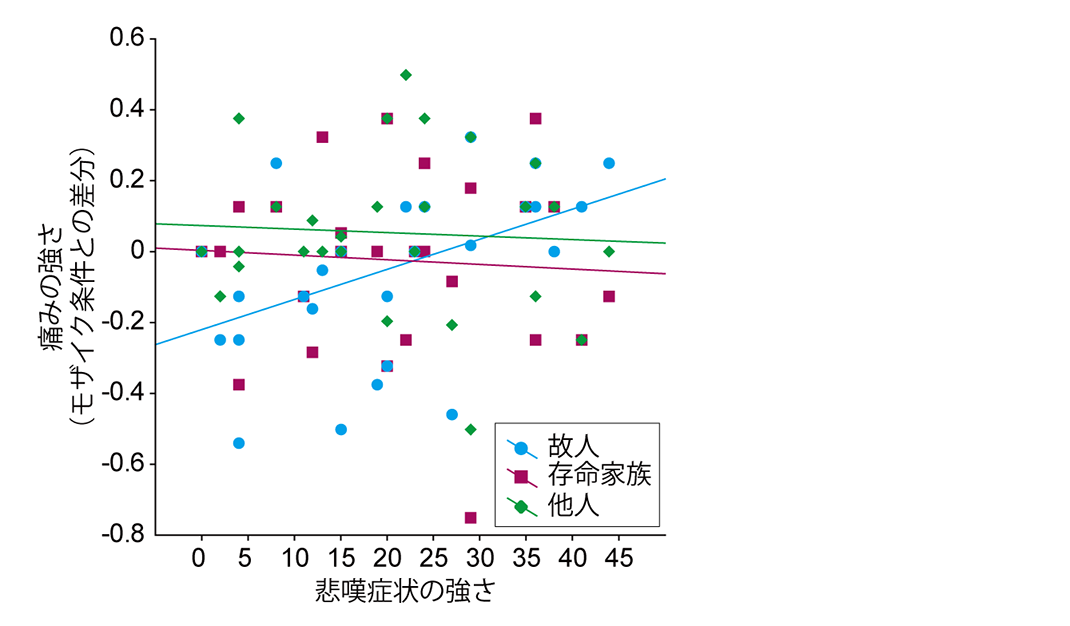

死別から1年以上経過しても悲嘆症状が強く残る人ほど、故人と関連づけられた痛み刺激に対してより強い痛みを知覚しました(図2)。しかし、存命家族もしくは他人と関連づけられた痛み刺激に対する痛みの知覚に悲嘆症状との関連はありませんでした。これは、悲嘆症状が故人への共感性を選択的に強めることを示唆します。

図2.悲嘆症状の強さと痛みの強さの関係

悲嘆症状が強い人ほど、故人の痛みを見た際に自身もより強い痛みを知覚した。

2)悲嘆は存命家族や他人への共感性を弱める

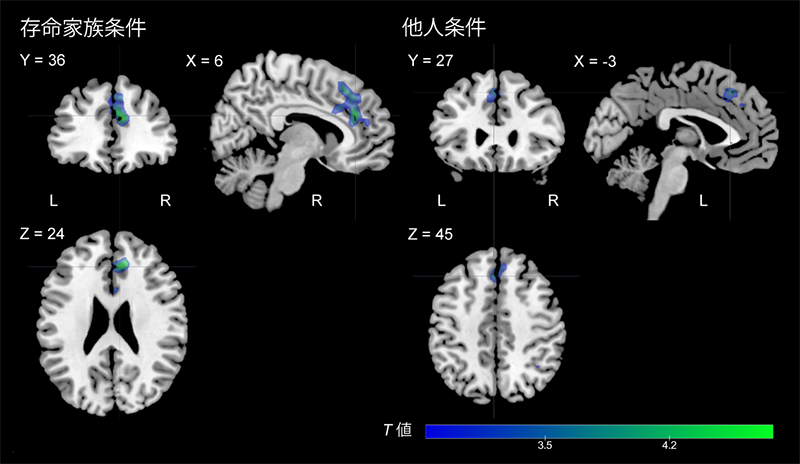

悲嘆症状が強く残る人ほど、存命家族や他人と関連づけられた痛み刺激に対する前部帯状回をはじめとする内側前頭葉の活動が低下しました(図3)。しかし、故人と関連づけられた痛み刺激に対する脳活動に悲嘆症状との関連も見られませんでした。前部帯状回は他者が苦痛を感じているのを見ると活性化する代表的な脳部位であり、本結果は悲嘆症状が存命家族や他人への共感性を潜在的に弱めることを示唆します。

図3.悲嘆症状との関連が示された顔刺激の種類と脳部位(共感回路)

悲嘆症状が強い人ほど、存命家族の痛みを見た際に右前部帯状回の活動がより強く抑制され、他人痛みを見た際に左上内側前頭回の活動がより強く抑制された。

3)共感性を抑制するのは第2の悲嘆症状か

悲嘆症状として最も一般的なのは、故人を追い求める症状ですが、故人の死を想起させる物事を避ける、他人を信頼することが難しい、死別後の生活に現実感がないといった、他者や現実との結びつきが損なわれる症状も第2の悲嘆症状として重要です。予備的な検討の結果、故人への共感性を強めるのは故人を追い求める症状でしたが、存命家族や他人への共感性に関わる脳回路を不活性化させるのは、他者や現実との結びつきが損なわれる症状でした。

今後の展望

今回の検討から、遷延する悲嘆症状が本来近親度の高い存命家族への適切な共感行動を困難にする神経基盤の存在が示唆されます。さらに、悲嘆症状として典型的に現れる故人を追い求める症状の緩和のみならず、他者や現実との結びつきを回復させる支援が、共感性の偏りを和らげ、愛着的絆のネットワークの更新を促し、生活機能の低下を軽減する手立てになることが示唆されます。今後、遷延性悲嘆と社会認知の関連性をさらに検討することで、より具体的な支援策への示唆が得られると期待されます。

用語の説明

1)遷延性悲嘆症:米国精神医学会(2022年)によると、親しい人との死別以降、1年以上経過しても悲嘆反応が持続し、これが著しい苦痛や日常生活への支障を引き起こしている状態を指します。悲嘆反応には、故人を強く嘆き求め、故人のことで頭がいっぱいになる状態のほか、アイデンティティの崩壊、死の受け入れ困難、故人の死を想起させる物の回避、感情的な痛み、対人関係の再構築の困難といった症状が含まれます。

2)共感性:広い意味では、自分以外の誰か(他者)が何かを体験するのを見た際の感情的もしくは認知的な反応を指します。より具体的には、他者の感情や考えを感じ取ったり推し量ったりする機能のことです。共感性はヒトの社会行動において重要となる、他者を理解する能力に影響すると考えられています。

原著論文情報

・論文名:Exploring the role of empathy in prolonged grief reactions to bereavement

・著者:Takuya Yoshiike, Francesco Benedetti, Yoshiya Moriguchi, Benedetta Vai, Veronica Aggio, Keiko Asano, Masaya Ito, Hiroki Ikeda, Hidefumi Ohmura, Motoyasu Honma, Naoto Yamada, Yoshiharu Kim, Satomi Nakajima, Kenichi Kuriyama

・掲載誌:Scientific Reports

・DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-34755-y

研究経費

本研究結果は、以下の日本学術振興会・科学研究費補助金、日本医療研究開発機構「脳科学研究戦略推進プログラム」、先進医薬研究振興財団、および国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費の支援を受けて行われました。

お問い合わせ先

【研究に関するお問い合わせ】

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部 吉池卓也

【報道に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター総務課 広報係