2019/01/04 日本医療研究開発機構,国立感染症研究所

- インフルエンザの予防に重要な分泌型IgA(SIgA)抗体(※1)が二量体よりも大きい四量体になることの意義は十分に分かっていなかった。

- 四量体型のSIgA抗体を作製する技術を新規開発し、単量体や二量体、四量体のIgA抗体を人工的に作製することに成功した。

- 上記技術により作製した抗体の機能を比較することによって、SIgA抗体は四量体化すると単量体では不活化できないウイルスも不活化できるようになることが明らかになった。

- 本研究成果により、四量体のSIgA抗体を誘導できる経鼻不活化インフルエンザワクチン(※2)の作用機序の一端が明らかになり、臨床開発が一層加速されると期待される。

- 四量体SIgA抗体作製技術は新たな抗体医薬のプラットフォームとしても応用が期待できる技術である。

概要

国立感染症研究所の長谷川秀樹部長、鈴木忠樹室長らは四量体SIgA抗体作製技術を開発し、臨床開発を進めている経鼻不活化インフルエンザワクチンの作用機序を担うIgA抗体が四量体化することにより抗ウイルス活性を増強させる機構の一端を解明しました。本研究成果は、2019年1月3日(米国東部時間)発行の「PLOS Pathogens」に掲載されます。

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業「粘膜免疫誘導型インフルエンザワクチンの開発に向けた研究(研究開発代表者 長谷川秀樹)」、「我が国で求められる画期的な新規ワクチンの開発・実用化に資する研究(研究開発分担者 鈴木忠樹)」、感染症研究革新イニシアティブ(J-PRIDE)「抗体遺伝子レパトア解析によるSFTS発症機構の探索(研究開発代表者 鈴木忠樹)」および日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号 17K08386)の支援を受けて行われました。

背景

生体内において最も産生量の多い抗体であるIgA抗体は、インフルエンザ等の粘膜組織を標的とした感染症に対する生体防御の最前線で機能しています。これまでの研究により、経鼻不活化インフルエンザワクチンを接種すると、ヒト呼吸器粘膜上にはウイルス特異的な単量体、二量体、三量体、四量体および四量体以上の多量体のSIgA抗体が誘導されることが解っています。三量体、四量体および四量体以上の多量体抗体は、単量体や二量体抗体に比べ抗インフルエンザウイルス活性が高い(高機能である)ことから、これらの抗体は感染防御に一定の役割を担っており、経鼻ワクチンの有効性発現機構においても重要であると考えられています。そこで、現在開発を行っている経鼻ワクチンのような粘膜免疫誘導型ワクチンにおいて、より有効性を高めるためには、これらの高機能化した多量体型SIgA抗体による病原体不活化機構の解明が必要です。このためには、ワクチンで誘導される1つ1つの抗体をモノクローナル抗体(※3)として作製し、その活性を比較検討することが必要不可欠ですが、二量体よりも大きな多量体型のモノクローナルIgA抗体を作製する手法は確立されていませんでした。

成果

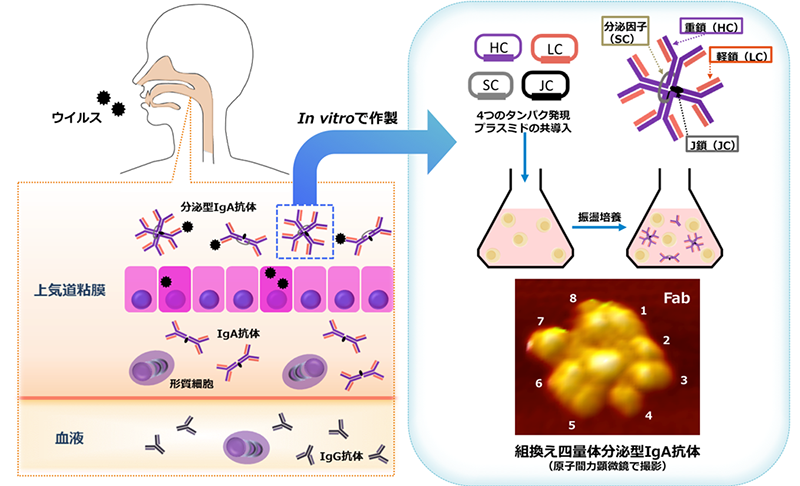

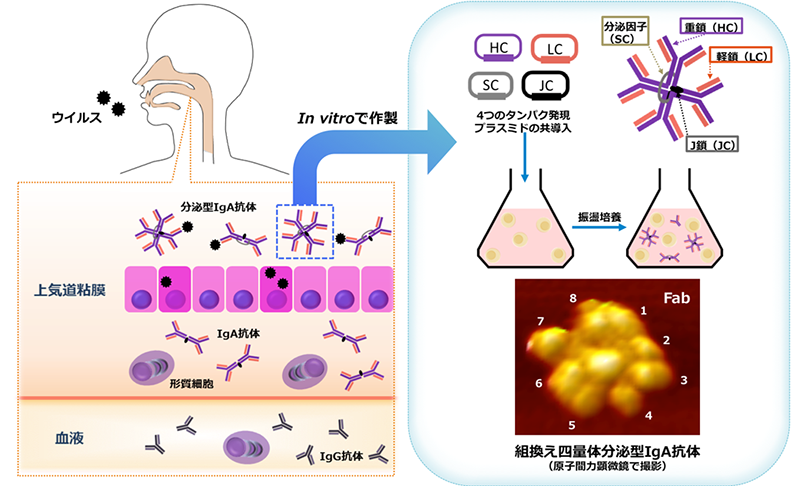

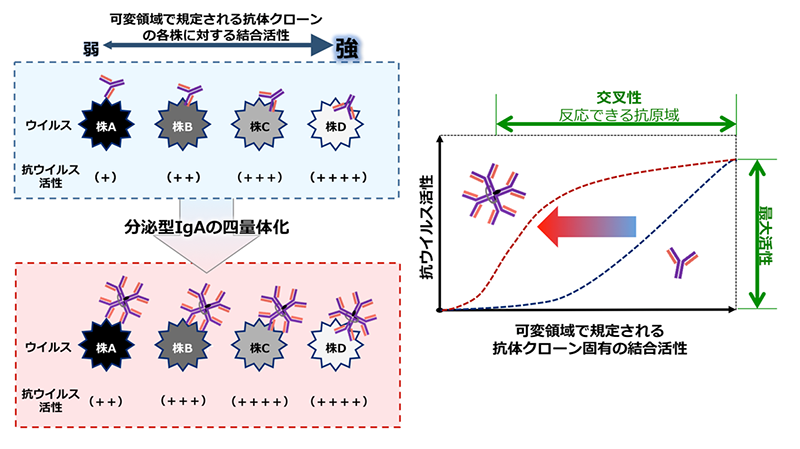

今回、本研究グループは、モノクローナルIgG抗体の可変領域(※4)配列以外の定常領域(※5)をIgA抗体のフレームに置き換えることにより、モノクローナル抗体の抗原認識部位を保持しつつIgA抗体に変換し、それらの抗体を人為的に分泌型化と四量体化させたモノクローナル四量体SIgA抗体を作製する技術を開発しました(図1、PCT/JP2015/070742 : 多量体IgA型遺伝子組換え抗体及びその利用)。この技術を用いて、同一の抗原認識部位(※6)を有するIgG、単量体IgA、二量体IgAと四量体IgAのバックボーンを有するインフルエンザウイルスの広域中和抗体(※7)を作製し、各抗体の抗ウイルス活性を比較しました。その結果、IgAの四量体化により抗体の最大活性は変化しませんでしたが、抗ウイルス活性の標的域が拡大しており、IgGや単量体IgAの状態では十分に中和することができなかったウイルスに対しても、四量体SIgA抗体の状態では高い抗ウイルス活性を示すことを明らかにしました。

図1:四量体SIgA抗体作製技術。ヒトの気道粘膜上に存在しウイルス感染防御に重要な役割を担っていると考えられている四量体SIgAを人工的に作製する技術を開発しました。作製した抗体は血液中にある抗体とは異なり、病原体を認識する8つの腕を持っており、花のような形をしています。

インフルエンザウイルスのように変異を起こしやすい病原体は、ウイルス粒子表面の抗原を変異させることにより抗体などの免疫を回避することが知られています。インフルエンザウイルスが毎年のように流行を繰り返す理由の1つは、この抗原変異によるものですが、粘膜上に分布するSIgA抗体は多量体化することにより交叉反応性(※8)を向上させ、1種類の可変領域を有する抗体が抗原性の異なる多様なウイルスに対応できると言われています。今回の研究はIgA抗体の四量体化が抗体機能である抗ウイルス活性の標的域を広げることに寄与していることを科学的に証明し、どのような場合にどの程度の抗体機能向上が起こるかを詳細に明らかにすることに成功しました(図2)。

図2:単量体の抗体の反応性や機能は、抗体の「腕」の部分の可変領域と言われる部分で決定されます。強く結合できるウイルス(株D)に対しては、高い抗ウイルス活性を示しますが、結合が弱いウイルス(株A)に対して弱い抗ウイルス活性しか示しません。一方、この抗体を四量体化させると(単量体と同じ「腕」を持ちますが、腕の数が2本から8本に増える)、元々の結合が強いウイルス(株D)に対する抗ウイルス活性は変化しませんでしたが、元々の結合が弱いウイルス(株A)に対する結合力が強くなるとともに抗ウイルス活性が最大で数十倍まで高くなりました。以上の結果は、四量体SIgA抗体は、抗体の特異性を決定する可変領域を変化させることなく抗体の標的域(交叉性)を拡張することができることを意味しており、このことこそがSIgAが四量体化することの生物学的な意義と考えられます。

この成果は、従来のインフルエンザワクチンにはない経鼻インフルエンザワクチンに特有のワクチン作用機序の一端を明らかにするものです。このようにワクチン有効性の科学的根拠を明らかにすることは、高い有効性と安全を求められる現代のワクチン開発には欠かすことができません。本研究成果は、世界に先駆けて進められている経鼻不活化インフルエンザワクチンの実用化を強力にバックアップするものであり、今後臨床開発がより一層加速されることが期待されます。

さらに、今回の研究で開発したモノクローナル四量体SIgA抗体作製技術は、ワクチンの有効性を解明する基礎研究のツールとしてだけでなく、粘膜組織に特化した新たな抗体医薬のプラットフォームとしての応用も可能です。現在、様々な分野で抗体医薬が重要視されていますが、現在までに実用化されている抗体医薬は全てIgG型抗体医薬です。IgGとは異なる性質を有しているIgAを基本骨格とするIgA型抗体医薬の開発は抗体医薬の可能性をさらに大きく広げることが期待でき、本成果はワクチン開発に限らず今後の医薬品開発にとって重要な成果と考えられます。

研究協力者

本研究は、株式会社ニッピバイオマトリクス研究所の後藤 希代子氏、上野 智規氏、多賀 祐喜氏と共同で行ったものです。

発表雑誌

- 雑誌名:PLOS Pathogens

- 論文タイトル:IgA tetramerization improves target breadth but not peak potency of functionality of anti-influenza virus broadly neutralizing antibody

- 著者名:Shinji Saito, Kaori Sano, Tadaki Suzuki, Akira Ainai, Yuki Taga, Tomonori Ueno, Koshiro Tabata, Kumpei Saito, Yuji Wada, Yuki Ohara, Haruko Takeyama, Takato Odagiri, Tsutomu Kageyama, Kiyoko Ogawa-Goto, Pretty Multihartina, Vivi Setiawaty, Krisna Nur Andriana Pangesti and Hideki Hasegawa

- DOI番号:10.1371/journal.ppat.1007427

- 公開時間:January 3, 2019 at 11 AM Pacific Time / 2 PM Eastern Time.

用語解説

- ※1 分泌型IgA(SIgA)抗体

- 呼吸器、消化器、泌尿生殖器等の粘膜組織の粘液中に多く含まれるIgA抗体は、二量体や四量体などの多量体を形成し、分泌片(Secretory component)が結合した「分泌型IgA抗体」として存在しています。分泌型IgA抗体は初乳中にも多く含まれており、母乳を通して赤ちゃんを感染症から守っています。

- ※2 経鼻不活化インフルエンザワクチン

- 現行の注射型のインフルエンザワクチンとは異なり、鼻に接種するタイプのワクチンです。海外で既に実用化されている生きたウイルスを鼻に接種する弱毒生インフルエンザワクチンとも異なり、薬剤で不活化させたウイルスを抗原として使っていることが特徴です。弱毒生インフルエンザワクチンよりも安全であるだけでなく、弱毒生インフルエンザワクチンが効かない大人においても有効性を発揮することが期待されています。現在、国内のワクチンメーカーにより臨床治験が進められています。

- ※3 モノクローナル抗体

- 血液中や粘液中に存在する抗体は、様々な特異性を有する抗体が混合している状態(ポリクローナル)で存在しています。体内にはこのような抗体を作る抗体産生細胞が大量に存在しますが、1つ1つの抗体産生細胞は1種類の抗体しか発現しません。この1つの抗体産生細胞が作る1種類の抗体のコピーのことを、モノクローナル抗体と言います。モノクローナル抗体は、医薬品として癌や自己免疫疾患などの治療に用いられています。

- ※4 可変領域

- 抗体分子において、最も多様性に富む領域のこと。この多様性により個々の抗体が認識する物質への結合性が規定されています。

- ※5 抗原認識部位

- 可変領域において、病原体等の物質を認識し結合する特定の部位のこと。

- ※6 定常領域

- 抗体分子の中の可変領域以外の部位のことで、定常領域の違いによりその抗体が発揮するエフェクター機能が決定されます。

- ※7 広域中和抗体

- インフルエンザウイルスにはH1N1やH3N2などウイルス粒子の表面糖タンパク質の抗原性が異なる多様なウイルスが存在しています。これらの抗原性の異なるウイルス同士は、ウイルス表面の抗体が結合しやすい部位の形状が異なることから、同一の抗体により中和されることは通常はありません。しかしながら、抗原性の異なるウイルス同士でも似ている部位が存在しており、その部位を認識し中和することができる抗体が稀に存在することが知られています。そのような抗体を「広域中和抗体」と呼びます。広域中和抗体を誘導可能なワクチンのメカニズムを解明するために世界中で研究が盛んに進められています。広域中和抗体は、インフルエンザウイルスだけでなくHIVやデングウイルスなど様々なウイルスで発見されており、近年のウイルス研究、ワクチン研究にとって重要な研究テーマの1つとなっています。

- ※8 交叉反応性

- 抗体は特定の物質(抗原)に対して抗体を作る細胞が反応して産生されますが、元々の抗体の産生反応を引き起こした原因である抗原以外の別の抗原に結合することを交叉反応と言います。一般的には抗原の構造類似性が高いと交叉反応が強く起こります。生体内において粘膜に存在するIgA抗体は血液中のIgG抗体よりも交叉反応性が高いことが知られており、そのことにより変異ウイルスに対しても活性を示すと言われていましたが、そのメカニズムについては仮説が提唱されているのみで実験的に証明されていませんでした。

お問い合わせ先

国立感染症研究所 感染病理部

室長 鈴木 忠樹/部長 長谷川 秀樹

AMED事業に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

戦略推進部 感染症研究課

報道に関するお問い合わせ先

日本医療研究開発機構 経営企画部 企画・広報グループ