2018-03-27 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所

横浜国立大学の増本翔太産学官連携研究員と国立極地研究所(所長:中村卓司)の内田雅己准教授を中心とする研究グループは、北極圏のスピッツベルゲン島(ノルウェー)に分布するキョクチヤナギとその病原菌である黒紋病菌(こくもんびょうきん、図1)を対象に、現地での測定とシミュレーションにより、病原菌が植物および生態系の炭素動態に与える影響を調査しました。その結果、黒紋病菌のキョクチヤナギへの影響は、これまでの多くの研究で調べられてきた光合成の阻害効果よりも、植物が生産した炭素を消費する効果のほうが大きいことが分かりました。さらに、この消費の効果は、生態系全体の炭素循環にも大きな変化をもたらすことが明らかになりました。植物病原菌の生態系全体への影響がこれまで考えられてきたよりも大きなものであることが示されたことから、地球温暖化などの環境変動に伴った病害リスクの増加が生態系へ及ぼす影響をさらに詳細に解明することが望まれます。

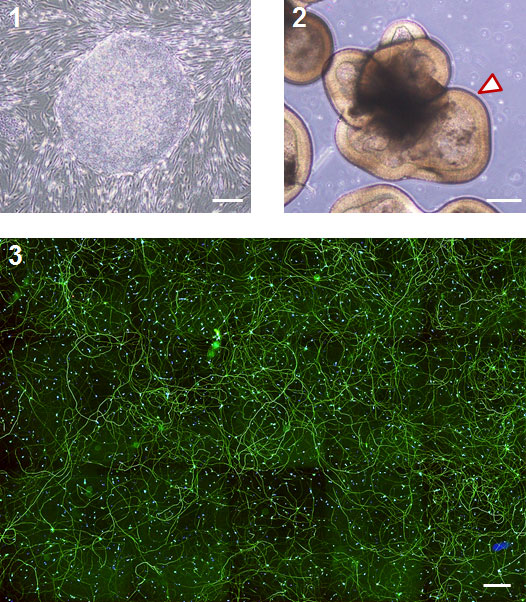

図1: (左)キョクチヤナギ。1cmほどの楕円形の葉を持ち、茎は短く、地面に這うように生える。(右)キョクチヤナギに寄生している黒紋病菌。

研究の背景

地球上の大気、海洋、陸上の間での、水や炭素といった物質の蓄積や移動を物質循環と呼びます。世界規模で重要な課題である近年の地球温暖化には、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が関係しているとされ、大気と生物圏の間での炭素のやりとり(炭素循環)についての研究も盛んに行なわれています。北極域は全球平均に比べて気温の上昇が著しい地域であり、この地域における炭素循環を研究することは非常に重要です。特に植物は一次生産者と呼ばれ、光合成により大気中のCO2を吸収・固定することで、生態系の炭素循環の入り口に相当する重要な役割を担っています。

そして、植物病原菌は植物に様々な影響を与えることで、生態系の炭素循環にも変化を起こすことが予想されます。

そこで今回、研究グループは、北極圏に位置するスピッツベルゲン島において、植物病原菌が宿主植物の炭素収支をどのように変化させるのか、また、その影響が生態系全体にどのように波及していくのかを明らかにすることを目的として調査を行いました。

本研究では、病原菌が植物の炭素動態に及ぼす影響を二つに分けて考えました。一つは、病原菌が植物を弱らせたり、葉を覆ったりすることで植物の光合成能力(炭素固定能力)を低下させてしまう効果(阻害の効果)です。もう一つは、植物が光合成で得た炭素を、病原菌が自身の成長や繁殖といった生命活動のために吸収・消費してしまう効果(消費の効果)です。阻害の効果は、病気の効果としてわかりやすく計測も容易なため多くの研究が行なわれてきました。一方で、消費の効果は計測が難しいこともあって研究は進んでいません。しかし、消費の効果が病原菌の生命活動に必要な炭素を得るための効果であることを考えると、病原菌にとっては非常に重要な効果であり、結果として宿主植物の炭素動態に大きな影響を与える可能性があります。つまり、この消費の効果の大きさを明らかにすることは、病原菌の宿主植物への影響をより正しく理解する上で不可欠です。

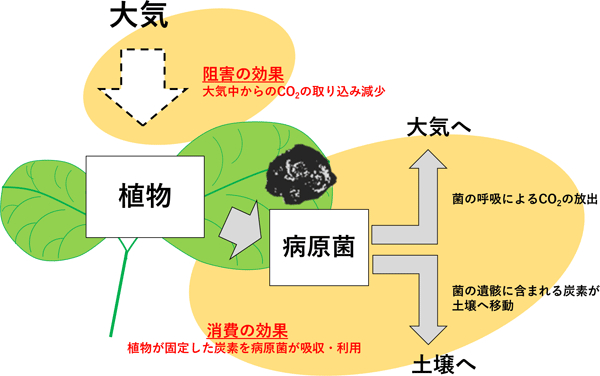

さらに、阻害と消費の二つの異なる効果は、生態系の炭素循環に対しても異なる影響を及ぼします。図2に示したように、阻害の効果は大気中から植物が取り込むCO2の量を減少させます(破線矢印)。一方、消費の効果は、植物に取り込まれた炭素が病原菌に吸収・利用されることで大気中や土壌中に移動することになります(灰色矢印)。この二つの効果のバランスは植物やその植物病原菌の種類ごとに違うので、温帯・熱帯地域のように多く種類の植物と病原菌がいる生態系では簡単には調べられません。しかし、北極のような、植物もその病原菌も種数の限られたシンプルな生態系で調査をすることで、植物病原菌の影響が生態系全体にどのくらい影響を持っているのかを明らかにできると考えました。

図2: 病原菌が植物に及ぼす影響を通した炭素動態の変化。阻害の効果は大気中から植物が取り込むCO2の量を減少させ(破線矢印)、消費の効果は、植物中の炭素が病原菌に吸収・利用されることで大気中や土壌中に移動する(灰色矢印)。

研究の方法

研究対象は、調査地域の植生を代表する種であるキョクチヤナギ(図1左)とその病原菌である黒紋病菌(図1右)としました。キョクチヤナギはスピッツベルゲン島内で非常に高い植生被度で広がっており、かつ、ほかの植物と比較して高い光合成能力を持つことが知られています。つまり、この生態系においてキョクチヤナギは、一次生産者として非常に重要な役割を担っていることを意味します。黒紋病菌は、真菌類の一種であり、ヤナギやカエデの葉に寄生して図1右のような黒い子実体(繁殖器官)を形成します。

黒紋病菌がキョクチヤナギの炭素収支に及ぼす影響を定量化するため、まず、キョクチヤナギと黒紋病菌の光合成活性や呼吸活性をガス交換法(注)によって測定しました。また、キョクチヤナギの葉と黒紋病菌子実体の成長速度を野外で計測しました。次に、これらの測定結果に基づいて炭素収支推定モデルを構築し、キョクチヤナギの葉の光合成生産量や、黒紋病菌による阻害・消費効果をシミュレーションにより推定しました。さらに、黒紋病菌の阻害・消費効果が、生態系全体の炭素動態にそれぞれどのように波及していくのかを評価しました。

研究の結果

キョクチヤナギの生産量と黒紋病菌の影響(図3)

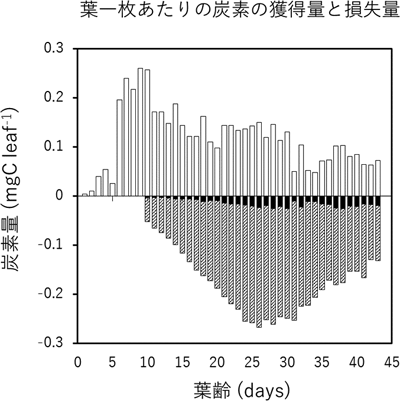

シミュレーションの結果、キョクチヤナギは光合成によって、1年間で葉1枚あたり5.08mgの炭素を大気中から固定していました。黒紋病菌に感染した葉では、病原体に葉を覆われることによる光合成能力の減少(上述の阻害の効果)によって、固定する炭素の量が9.64%(葉1枚あたり0.49mg)減少すること、また、黒紋病菌の炭素吸収・利用の効果(上述の消費の効果)によって、キョクチヤナギの葉が1年間に固定する炭素の1.1倍に相当する5.50mgの炭素が消費されることが明らかになりました。

図3:キョクチヤナギの健康な葉1枚が光合成で獲得する炭素の量(グラフ上の白棒)と、感染した葉1枚が感染によって失う炭素の量(グラフ下)。下のグラフでは、阻害の効果を黒棒で、消費の効果を斜線棒で示している。

各色のグラフの値を葉齢1日目から44日目まで積算すると年間の炭素量が計算できる。すわなち、健康な葉(白棒)は1年で5.08mgの炭素を固定しており、また、感染した葉では固定する炭素の量が、阻害の効果(黒棒)によって1年で0.49㎎、消費の効果(斜線棒)によって5.50mg減少することが分かる。

黒紋病菌による生態系全体の炭素循環への影響(図4)

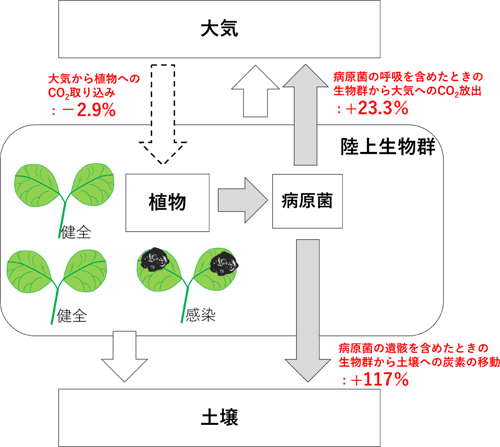

生態系全体の炭素循環に及ぼす影響を、キョクチヤナギの葉の3分の1が黒紋病菌に感染したと仮定して算出しました。黒紋病菌の感染がない場合と比べ、感染した生態系では、大気中から植物へ取り込まれるCO2の量が2.9%減少しました。これは阻害の効果により、光合成生産量が減少したことによるものです。また、黒紋病菌が呼吸によってCO2を放出するため、陸上生物群から大気中に放出されるCO2の量が23.3%増加しました。さらに、陸上生物群から土壌中に移動する炭素量は2倍以上に増加しました。これは、感染した生態系では、キョクチヤナギの落葉に加えて、黒紋病菌の遺骸に含まれる炭素が土壌に流入するためです。

図4:黒紋病菌が感染率30%で発生していた場合の、生態系の炭素循環の変化。

まとめ

今回の研究で次の二つのことが明らかになりました。一つ目は、黒紋病菌によるキョクチヤナギへの影響は、光合成生産量の阻害効果よりも、生産された炭素の消費効果のほうがはるかに大きいということです。先に述べたように、消費効果は成長や繁殖など病原菌の利益になる作用であるため、病原菌にとってこの効果を発達させることは重要です。これは裏を返せば、消費効果による植物への影響が大きくなりうることを示唆しており、病原菌による植物への影響を調査する際に、この効果を考慮することの重要性が示されました。二つ目は、生態系全体の炭素循環に対する病原菌の影響は、植物の生産量をほとんど減少させることがなく(図3の破線矢印)、その影響の大部分は植物の生産量の変化だけを調査しても捉えられない効果(病原菌の呼吸や遺骸の土壌への移動:図3の灰色矢印)によってもたらされることです。生態系内での病原菌の影響を評価する場合、これまでの研究の多くは生産量への影響だけを評価していました。しかし、本研究の結果から、そのような評価方法では病原菌の影響を過小評価してしまう可能性が示唆され、消費の効果を考慮することの重要性が示されました。

今後の展望

地球規模の温暖化によって、植物病原菌の大発生などのリスクの増加が懸念されています。北極域に限らず、自然環境下において病原菌が植物を介して生態系の物質循環にどのような影響を及ぼすのかについては、研究例が非常に少ないのが現状です。今回の研究結果では、構成種がシンプルな北極生態系を扱うことによって、病原菌が植物への影響を介して生態系全体にも大きな変化を及ぼすことが示されました。これまであまり重要視されてこなかった植物病原菌の生態系における役割について、今後さらに明らかになることが期待されます。

注

ガス交換法 : ガス交換法は、葉や植物個体、植物群落の蒸散、光合成や呼吸速度を測定する一般的な方法である。まず、植物試料を光が透過する同化箱に入れる。同化箱に入る空気中のCO2濃度と流量、同化箱から出る空気のCO2濃度と流量を測定することにより、その差分から葉の光合成や呼吸速度を計算する。

発表論文

掲載誌: Oecologia

タイトル: The effect of tar spot pathogen on host plant carbon balance and its possible consequences on a tundra ecosystem

著者:

増本翔太(横浜国立大学大学院 環境情報研究院 産学官連携研究員)

内田雅己(国立極地研究所 生物圏研究グループ 准教授)

東條元昭(大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授)

Maria-luz Herrero(Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)、ノルウェー)

森章(横浜国立大学大学院 環境情報研究院 准教授)

伊村智(国立極地研究所 生物圏研究グループ 教授)

URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00442-017-4037-7

DOI: 10.1007/s00442-017-4037-7

論文公開日: 2017年12月22日

研究サポート

本研究は総合研究大学院大学、国立極地研究所のプロジェクト研究(KP-11)、文部科学省のGRENE北極気候変動研究事業および北極域研究推進プロジェクト(ArCS)の助成を受けて実施されました。

お問い合わせ先

研究内容について

国立極地研究所 国際北極環境研究センター 准教授 内田雅己(うちだまさき)

報道について

国立極地研究所 広報室