生物工学一般

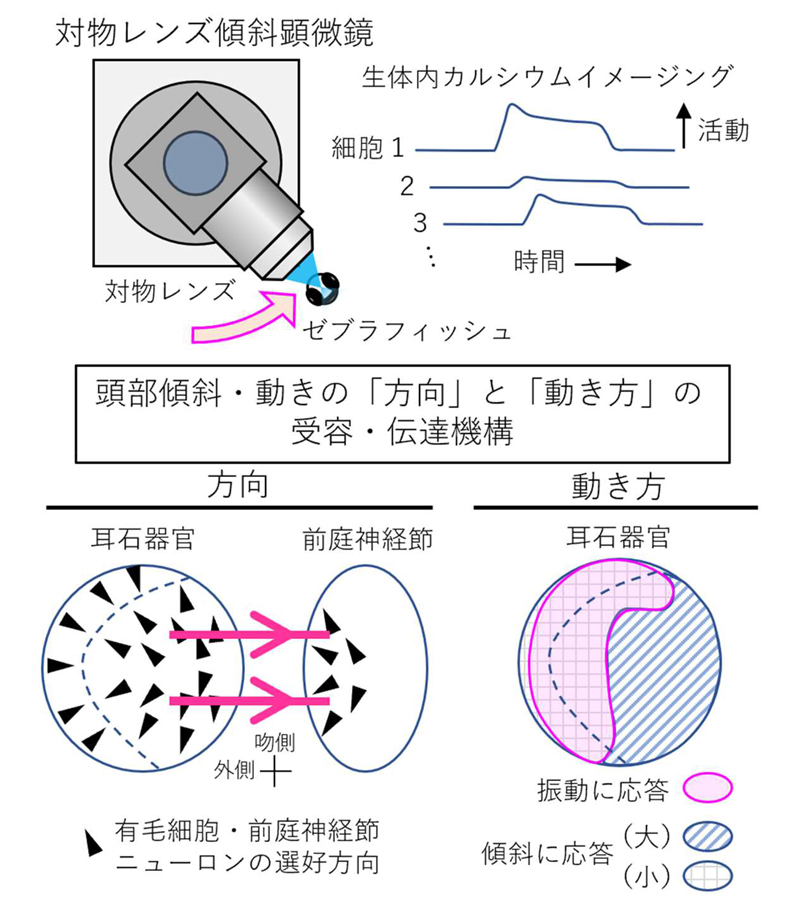

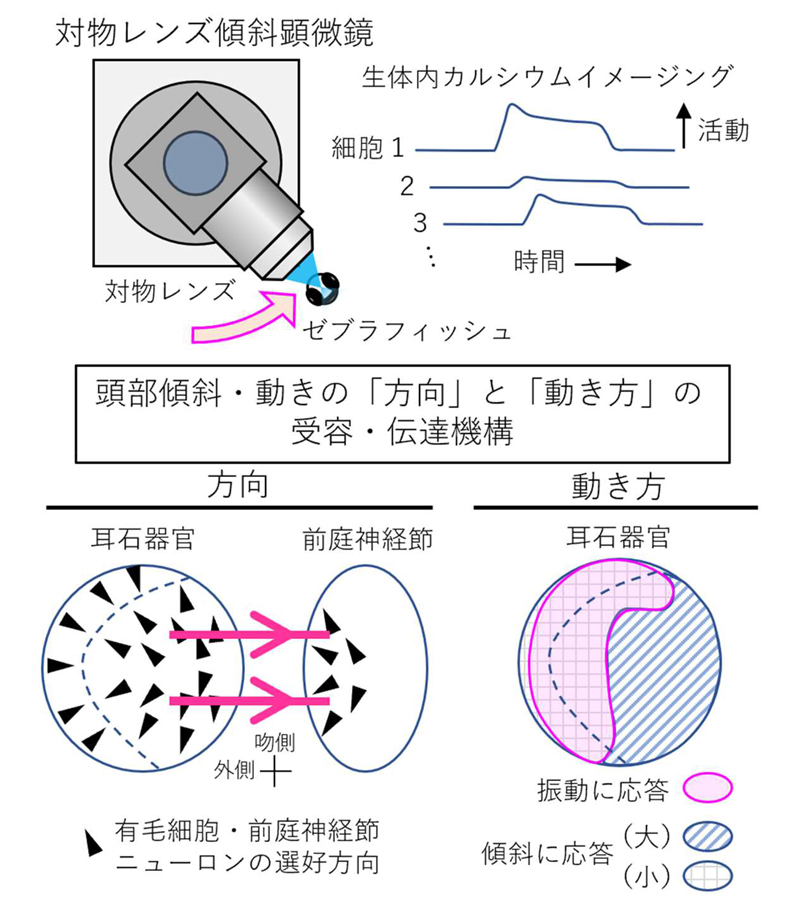

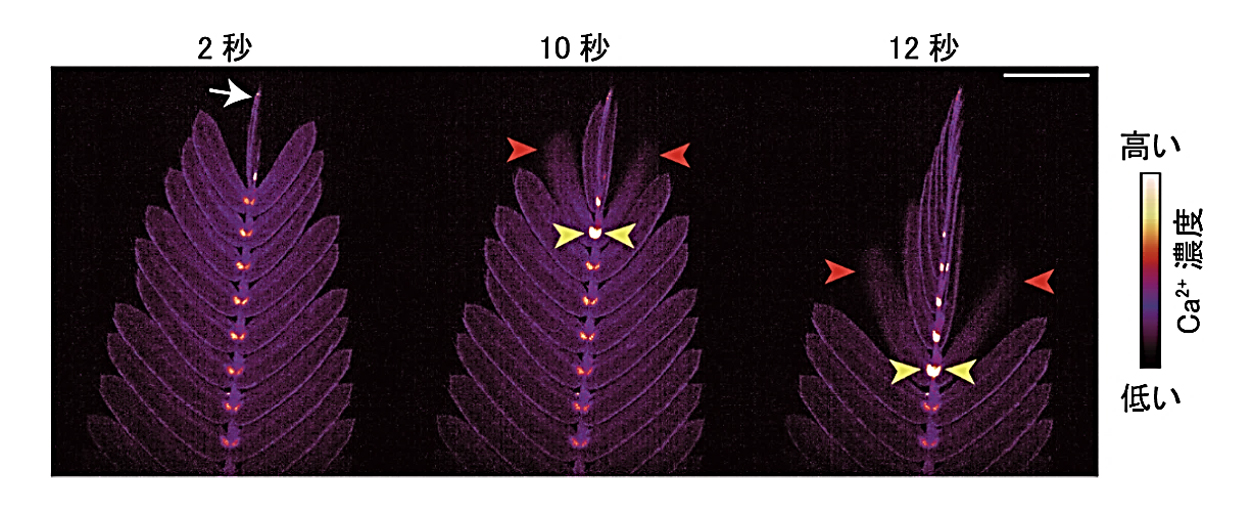

生物工学一般 対物レンズ傾斜顕微鏡によって頭部の傾斜・運動中の神経活動の可視化に成功 ~頭部の傾きや動きの「方向」や「動き方」が異なる場所の内耳感覚細胞によって 受容し分けられることが明らかに~

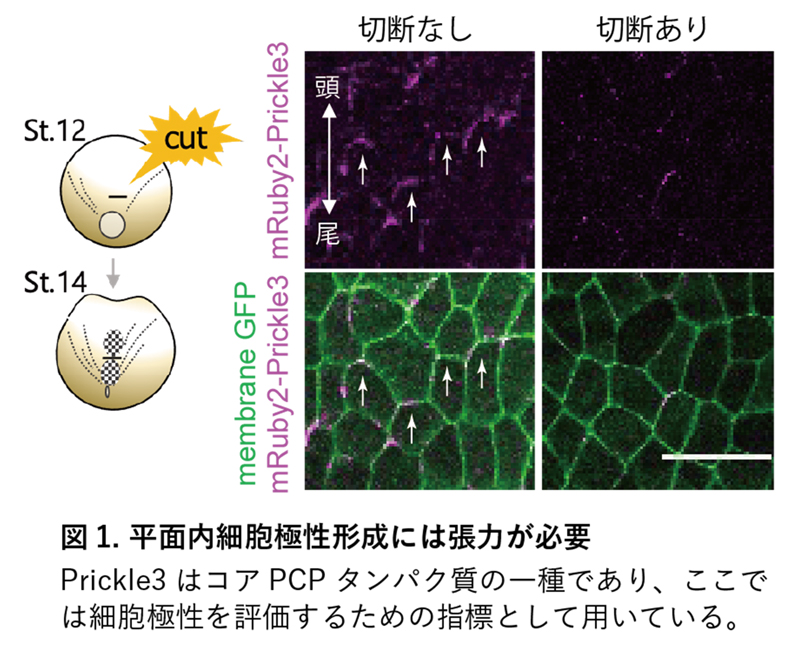

2022-12-21 基礎生物学研究所,生命創成探究センター脊椎動物の内耳にある前庭器官は頭部の傾きや動きを受容します。前庭器官には頭部の傾きや振動などの直線的な動きを受容する耳石器官と、回転を受容する三半規管があります。それぞれの器官では...

生物工学一般

生物工学一般  生物環境工学

生物環境工学  生物化学工学

生物化学工学  生物化学工学

生物化学工学  細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学  細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学  生物工学一般

生物工学一般  細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学  有機化学・薬学

有機化学・薬学  生物化学工学

生物化学工学  細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学  生物化学工学

生物化学工学