2024-06-04 理化学研究所,東北大学

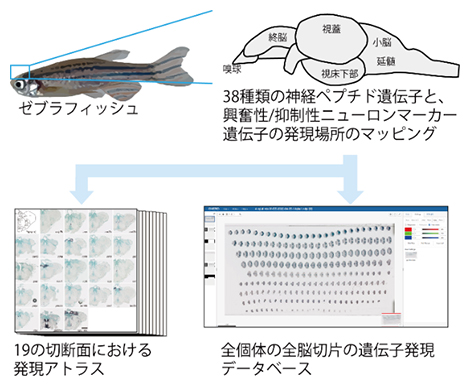

理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター システム分子行動学研究チームの梶山 十和子 研究員(研究当時、現 客員研究員、現 東北大学 大学院生命科学研究科 分子行動分野 助教)、吉原 良浩 チームリーダー、生命機能科学研究センター 発生動態研究チームの糸賀 裕弥 技師、大浪 修一 チームリーダーらの研究グループは、モデル動物のゼブラフィッシュの脳において、38種類の神経ペプチド[1]遺伝子と興奮性/抑制性ニューロンマーカー遺伝子[2]をマッピングし、遺伝子発現アトラス[3]およびデータベースとして公開しました。また、得られた発現データを基に脳の領域の分け方を提案した上、マウスの脳との類似性を解析することで、複数の脳領域でゼブラフィッシュとマウスの遺伝子発現パターンがよく似ていることを発見しました。

本研究の成果は、今後のゼブラフィッシュを使った神経科学研究の発展に貢献するだけでなく、種を超えて共通した脳機能を探索していく上で重要な手掛かりとなると期待されます。

本研究は、科学雑誌『The Journal of Comparative Neurology』オンライン版(6月4日付:日本時間6月4日)に掲載されました。

ゼブラフィッシュの脳の遺伝子をマッピングし、遺伝子発現アトラスとデータベースを構築

背景

ゼブラフィッシュは、飼育しやすく、卵と稚魚が透明であり、成熟が早く、遺伝学的操作が容易といった多くのメリットを持ちます。このため、世界中で多様な分野の研究に用いられています。とりわけ神経科学分野においては、ゼブラフィッシュの脳が小さいという利点を生かし、脳の広い領域の神経活動を一度に観察する研究が盛んに行われ、ブレイクスルーをもたらしてきました。その結果、ゼブラフィッシュの稚魚については脳のデータベースが整備され、稚魚を用いた研究が加速しています。一方、成魚は稚魚よりも複雑な行動実験系が適用可能なため神経科学研究に多く使われているのにもかかわらず、脳の遺伝子発現アトラスが存在しませんでした。

研究手法と成果

研究グループは、ゼブラフィッシュの脳の連続切片[4]を作製し、38種類の神経ペプチド遺伝子と、興奮性/抑制性ニューロンマーカーの発現場所をin situ hybridization[5]という染色法により網羅的にマッピングすることにより、ゼブラフィッシュ成魚では初の遺伝子発現アトラスを作製しました。

神経ペプチドは、脳のニューロンで産生・分泌されて、神経活動を修飾したり、内分泌系の機能を変化させたりする分子群です。神経ペプチドはそれぞれ脳内の一部のニューロン群でしか発現しないため、あるニューロン群の性質・機能を知りたいときに、そのニューロン群を特徴付けるマーカー遺伝子として研究に活用できます。そのため、神経ペプチドをターゲットとした脳の研究が多く行われています。

染色結果は脳を輪切りにした19の切断面について、参照しやすいアトラスとしてまとめました(図1)。また、染色した全ての個体(約170個体)の染色画像をデータベースとして、ウェブサイト上で閲覧し、ダウンロードできるように公開しました(AZEBEX)。データベースには各遺伝子について3個体以上のデータが収録され、雄と雌の両方のデータを含むため、個体差や、雌雄差を調べる目的でも活用できます。

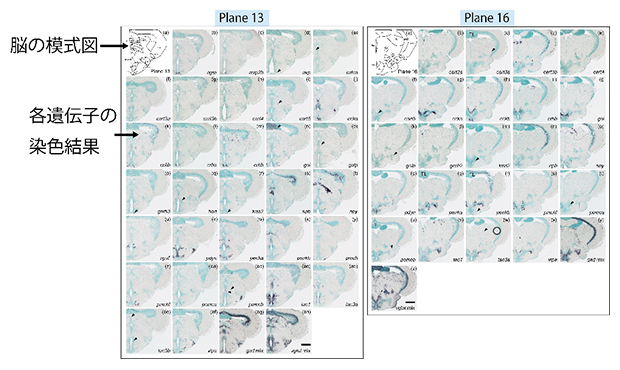

図1 遺伝子発現アトラスの例

脳の切断面(Plane)ごとに各遺伝子の染色結果を並べてあり、目的の場所で発現する遺伝子を探しやすい。

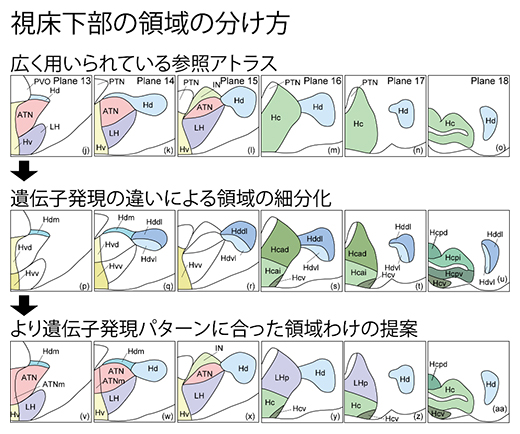

さらに、研究グループは得られたデータを精査し、ゼブラフィッシュの視床下部[6]において、これまで広く利用されてきたゼブラフィッシュ参照脳アトラス[7]で一つの神経核[8]とされている領域内に、遺伝子発現パターンの異なる領域が複数含まれている箇所を複数見いだしました。そこで、遺伝子発現の境界に沿って視床下部をより細かい領域に分け、遺伝子発現パターンをクラスター解析[9]し、これまでの参照脳アトラスと比較して、より遺伝子発現パターンと合致する細かな領域分けを提案しました(図2)。

図2 遺伝子発現パターンに合った領域分けの提案

広く用いられている参照脳アトラスでは視床下部は少数の領域にしか分けられておらず、遺伝子発現パターンと合致していない部分があった。そのため、遺伝子発現パターンの分かれ目に沿って、領域を細分化した。細分化された領域の遺伝子発現パターンをクラスター解析した結果に基づき、より遺伝子発現パターンに合った領域分けを提案した。

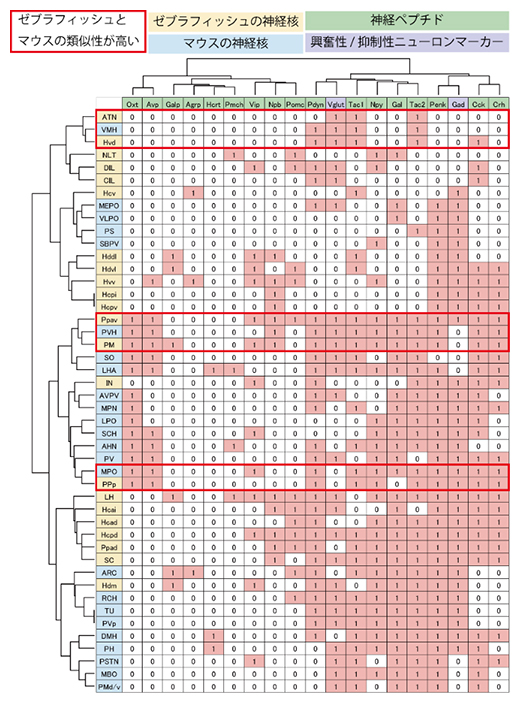

次に、得られた発現データをマウスの脳の遺伝子発現アトラスであるアレンブレインアトラス[3]のデータと比較し、遺伝子発現が類似している場所を探しました。その結果、複数の脳領域でゼブラフィッシュとマウスの遺伝子発現パターンがよく似ていることが分かりました(図3)。このデータは、魚類の脳領域が、哺乳類の脳のどこに相当するのかを調べる上で重要な手掛かりとなります。

図3 ゼブラフィッシュとマウスの視床下部の遺伝子発現パターン比較

ゼブラフィッシュの神経核(水色)とマウスの神経核(黄色)において、神経ペプチド(緑色)と興奮性/抑制性ニューロンマーカー(紫色)の発現を、発現していたら「1」、発現していなかったら「0」として記録した。縦に神経核名、横に遺伝子名が並べられている。その結果をクラスター解析することで、ゼブラフィッシュとマウスで似た遺伝子発現パターンを示す神経核(赤い枠)を見いだした。

今後の期待

本研究の遺伝子発現アトラス・データベース・解析結果はゼブラフィッシュやその他の魚を用いた神経科学研究を加速するだけでなく、種を超えて共通した脳機能を探索していく上で重要な手掛かりになると期待できます。

また、ゼブラフィッシュを使った神経疾患のメカニズムの解明や創薬を目指す研究に本研究成果を用いることで、長期的には医療の発展への貢献も期待されます。

研究グループは、脳で発現する他の遺伝子の染色も多数進めており、収録データを順次拡充することで、さらに利用価値の高いデータベースの作製に挑みます。

補足説明

1.神経ペプチド

脳のニューロンで発現するペプチド。オキシトシン、エンドルフィンなど数十種類が存在し、ニューロンから分泌され、受容体に結合することで機能する。摂食、睡眠、繁殖、行動などを調整することが知られている。

2.興奮性/抑制性ニューロンマーカー遺伝子

興奮性ニューロン(グルタミン酸作動性ニューロン)で発現する遺伝子と、抑制性ニューロン(GABA作動性ニューロン)で発現する遺伝子。本研究ではゼブラフィッシュに存在する4種類のvglut遺伝子(興奮性)と3種類のgad遺伝子(抑制性)を用いた。

3.遺伝子発現アトラス、アレンブレインアトラス

遺伝子発現アトラスはある組織においてどのような遺伝子がどこに存在するのかを広範囲にマッピングしたデータ。脳では、アレン研究所のアレンブレインアトラス![]() や理研脳神経科学研究センター脳発達分子メカニズム研究チームのマーモセットジーンアトラス

や理研脳神経科学研究センター脳発達分子メカニズム研究チームのマーモセットジーンアトラス![]() などが整備されている。

などが整備されている。

4.連続切片

切片は組織を薄くスライスしたもの。連続切片は、組織を前から後ろまで順番に薄切し、スライドグラス上に並べたもの。ゼブラフィッシュの脳は小さいため、1個体分の脳全体を1枚のスライドグラスに載せることができる。

5.in situ hybridization

遺伝子の発現場所を調べるための染色法。組織の中のメッセンジャーRNAに、相補鎖のRNAプローブを結合(hybridize)させ、発色させることで遺伝子発現を可視化する。「in situ」は「本来存在する場所で」を意味するラテン語。

6.視床下部

摂食、睡眠、本能行動などの中枢として機能する脳の一部。さまざまな神経ペプチドを発現する。哺乳類においては多数の領域に分けられ、それぞれ別の機能を持つことが知られるが、魚類では少数の領域にしか分けられておらず、機能も不明な点が多い。

7.参照脳アトラス

脳の構造を詳細に記述した地図。脳を領域分けし、名前を付けることで、その後の研究の道標となる。ゼブラフィッシュの脳では1996年にWullimannらにより公開された参照脳アトラスが広く使われている。

8.神経核

脳の中で、ニューロンの細胞体が集まっている部分。位置や性質、機能によって分けられ、名前が付けられている。

9.クラスター解析

多数のデータの中で、類似の特徴を持つデータをグループにまとめる方法。

研究グループ

理化学研究所

脳神経科学研究センター

システム分子行動学研究チーム

チームリーダー 吉原 良浩(ヨシハラ・ヨシヒロ)

研究員(研究当時、現 客員研究員)梶山 十和子(カジヤマ・トワコ)

(現 東北大学大学院 生命科学研究科 分子行動分野 助教)

副チームリーダー(研究当時)宮坂 信彦(ミヤサカ・ノブヒコ)

(現 生体物質分析支援ユニット ユニットリーダー)

テクニカルスタッフⅠ(研究当時)脇阪 紀子(ワキサカ・ノリコ)

生体物質分析支援ユニット

専門技術員 安藤 れい子(アンドウ・レイコ)

生命機能科学研究センター 発生動態研究チーム

チームリーダー 大浪 修一(オオナミ・シュウイチ)

(情報統合本部 生命科学データ共有開発ユニット ユニットリーダー)

技師 糸賀 裕弥(イトガ・ヒロヤ)

研究支援

本研究は、理化学研究所基礎科学特別研究員研究費「高次嗅覚中枢としての視床下部の機能的役割―嗅覚入力から内分泌系・自律神経系出力への神経回路の解明―(研究代表者:梶山十和子)」、同ダイバーシティ推進室「研究中断からの復帰のための研究費支援(梶山十和子)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業研究活動スタート支援「嗅覚刺激に応答する視床下部の機能地図構築(研究代表者:梶山十和子)」、同若手研究「性フェロモンにより誘起される生殖内分泌・性行動の神経回路解明(研究代表者:梶山十和子)」、同新学術領域研究(研究領域提案型)「脂質フェロモンと嗅覚受容体から迫るリポクオリティの新たな展開(研究代表者:吉原良浩)」、小野医学財団研究助成「性フェロモンとしてのプロスタグランジンの機能解明(研究代表者:吉原良浩)」、花王株式会社「感覚受容研究(研究代表者:吉原良浩)」、科学技術振興機構(JST)統合化推進プログラム「バイオイメージングデータのグローバルなデータ共有システムの構築(研究代表者:大浪修一)」による助成を受けて行われました。

また、理化学研究所脳神経科学研究センターの生体物質分析支援ユニットと動物資源開発支援ユニットからの研究支援を受けました。

原論文情報

Towako Hiraki-Kajiyama, Nobuhiko Miyasaka, Reiko Ando, Noriko Wakisaka, Hiroya Itoga, Shuichi Onami, Yoshihiro Yoshihara, “An atlas and database of neuropeptide gene expression in the adult zebrafish forebrain”, The Journal of Comparative Neurology, 10.1002/cne.25619

発表者

理化学研究所

脳神経科学研究センター システム分子行動学研究チーム

チームリーダー 吉原 良浩(ヨシハラ・ヨシヒロ)

研究員(研究当時、現 客員研究員)梶山 十和子(カジヤマ・トワコ)

(現 東北大学大学院 生命科学研究科 分子行動分野 助教)

生命機能科学研究センター 発生動態研究チーム

技師 糸賀 裕弥(イトガ・ヒロヤ)

チームリーダー 大浪 修一(オオナミ・シュウイチ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

東北大学 大学院生命科学研究科 広報室