2025-02-14 京都大学iPS細胞研究所

ポイント

- マウスの小腸上皮組織の詳細な解析により、加齢に伴って小腸上皮の分化細胞の数や機能が変化することを見出した。一方で、活発に新陳代謝する小腸上皮の細胞を供給する小腸上皮幹細胞の集団(幹細胞プール)が維持されていた。

- 次世代シーケンサーやオルガノイド技術を活用し、IFN-γ経路の活性化とERK/MAPK経路の活性低下が、加齢に伴うマウスの小腸上皮幹細胞の遺伝子発現変化を誘導することを見出した。

- 小腸上皮幹細胞において、これら2つのシグナル伝達経路の活性変化は加齢に伴って同調して起き、この2つの経路の変化が相互に作用を補償しあうことで、幹細胞プールが維持されることを解明した。

- 2つのシグナル伝達経路の活性変化は、分化細胞の数や機能の変化を誘導することを見出した。

1. 要旨

小山明研究員(CiRA未来生命科学開拓部門)、山本拓也准教授(CiRA同部門、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi))らの研究グループは、小腸上皮を構成する細胞のもととなる小腸上皮幹細胞プールがマウスの生涯にわたって維持される仕組みを明らかにしました。

衛生環境の改善や医療の高度化や普及を背景とした高齢化に伴い、国内でも認知症や心血管疾患、がん、糖尿病などの加齢に関連する疾患が増加しており、健康寿命の延伸が喫緊の課題となっています。老化は、加齢に伴う身体の変化であり、生理的な機能の衰えや細胞の性質の変化など生物学的なプロセスの一つとして、分子・細胞・臓器・個体レベルでさまざまな研究が行われています。

小腸上皮は、皮膚、筋肉、脳などの臓器・組織と異なり、加齢に伴う変化や疾患が少なく、老化しにくい組織であると一般的に考えられています。しかし、小腸上皮が担っているさまざまな機能をどのように維持し続けているのかは十分にわかっていませんでした。研究グループは、小腸上皮を構成する細胞の大元となる小腸上皮幹細胞に何らかの抗老化機構が存在するのではないかと考え、その機構に迫ることを試みました。

研究グループは、マウスの小腸上皮組織を詳細に解析した結果、加齢に伴って小腸上皮の分化細胞の数や機能が変化する一方で、小腸上皮幹細胞の数や増殖能が維持されていることを見出しました。さらに、次世代シーケンサーを用いた網羅的な遺伝子発現解析により、小腸上皮幹細胞の遺伝子発現プロファイルが加齢に伴い変化していることなどが明らかになり、その変化を引き起こしていると考えられる小腸上皮幹細胞内のシグナル伝達経路注1)を2種類同定しました。マウス生体の解析、さらには小腸オルガノイド培養系を用いた解析を駆使することで、この2種類のシグナル伝達経路の変化が、小腸上皮幹細胞が一生涯にわたって存続するために協調していることを明らかにしました。一方で、この2種類のシグナル伝達経路の変化は分化細胞の加齢変化を誘導することを見出しました。これら分化細胞における加齢変化は、全身性の代謝異常を引き起こす可能性があります。

本研究は、加齢変化に対応した組織幹細胞の維持システムが存在することを初めて明らかにしました。また、小腸上皮幹細胞を長期的に維持する代償として、全身性の加齢性疾患が引き起こされる可能性があることから、このシステムを標的とした個体の健康寿命延伸法の創出につながることが期待されます。

この研究成果は2025年2月13日(米国時間)に国際科学誌「Cell Reports」でオンライン公開されました。

2. 研究の背景

小腸は、栄養吸収、粘膜によるバリア形成注2)、内分泌注3)、免疫といったさまざまな機能をもち、個体の恒常性を制御する重要な器官です。また、小腸の表面を構成する小腸上皮は、数日で細胞が入れ替わる新陳代謝が最も速い組織の一つです。小腸上皮では、活発に細胞分裂を行うLgr5遺伝子陽性の小腸上皮幹細胞が小腸上皮の各種の細胞を常に作り続けています。小腸上皮幹細胞は、栄養の吸収を担う吸収上皮細胞や、粘液を分泌して腸管を保護する杯細胞、腸内細菌に対する免疫を担うパネート細胞、腸管ホルモンを分泌する腸内分泌細胞など、小腸上皮に存在する細胞へと分化することができます。

小腸上皮幹細胞の周囲には、パネート細胞や間葉系細胞注4)、免疫細胞が存在します。小腸上皮幹細胞がこれらの細胞から放出されるさまざまな増殖因子やサイトカイン注5)を受け取ることによって、細胞内でシグナル伝達経路の働きが調節されます。その結果、小腸上皮幹細胞が活発に分裂する能力や分化する能力などが適切に維持されます。また、飢餓や肥満といった栄養状態に応答して、小腸上皮幹細胞の機能が変化することが知られています。このように、小腸上皮幹細胞はさまざまな要因によって複雑に制御されていると考えられます。

加齢に伴い、腸内細菌叢が乱れ、免疫系が活性化することなどが知られており、小腸上皮をとりまく環境は大きく変化し、全身性の炎症をもたらす要因となります。一方で、加齢に伴う腸内環境の変化にもかかわらず、小腸上皮の新陳代謝は一生涯続き、加齢による見た目の変化や小腸上皮に特異的な加齢性疾患はほとんど認められません。このことから、小腸上皮には何らかの抗老化機構が存在することが示唆されますが、その実体は不明でした。

3. 研究結果

1)加齢によるマウスの小腸上皮の変化

はじめに、生後約3ヶ月の若齢マウスと生後約2年の老齢マウスの小腸上皮の比較を行いました。単一細胞ごとに遺伝子発現を網羅的に調べることのできるシングルセルRNAシーケンシング解析や組織学的解析を行い、小腸上皮組織を構成する細胞種の比率や遺伝子発現の加齢変化などを調べました。

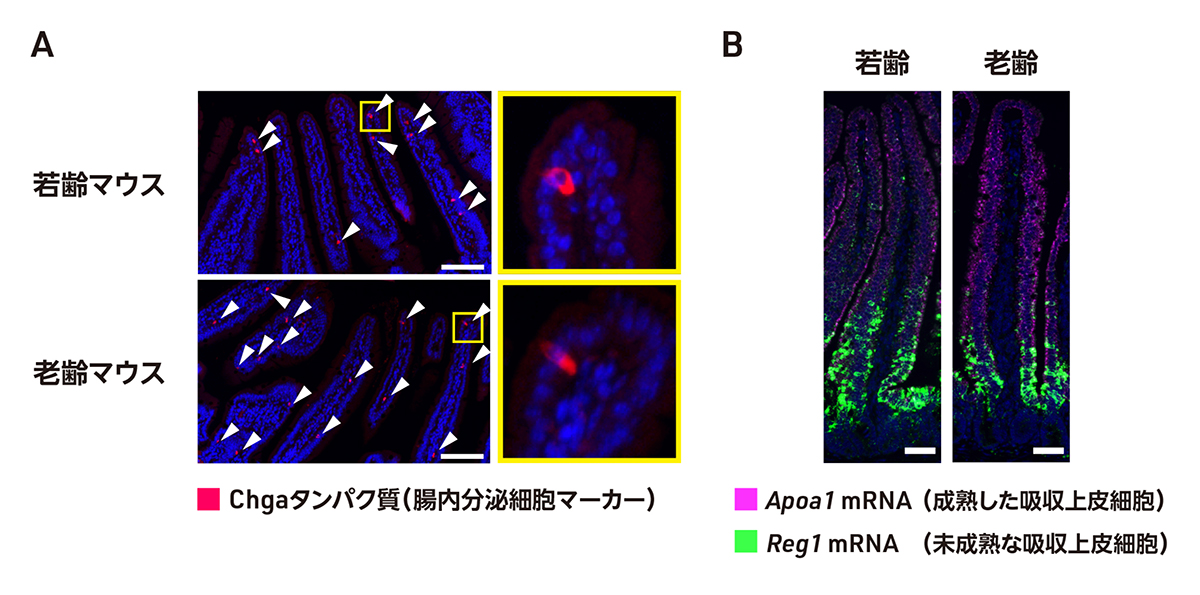

その結果、腸内分泌細胞数の増加(図1A)、吸収上皮細胞の成熟度の加速(図1B)、吸収上皮細胞における脂質代謝に関わる遺伝子発現の上昇など、小腸上皮幹細胞から分化した細胞での加齢変化が観察されました。また、小腸上皮幹細胞は加齢しても組織中に一定数存在し、その数や増殖能力が年齢によって大きく変動しないことがわかりました。一方で、遺伝子発現という観点からは、小腸上皮幹細胞において、免疫応答に関わる遺伝子群の発現が加齢に伴い上昇していたことから、幹細胞の制御機構が加齢により変化している可能性が示唆されました。

図1. 加齢によるマウスの小腸上皮の変化

A:Chgaタンパク質を発現する腸内分泌細胞が、老齢のマウスでは増えている。スケールバーは100μm。青色は細胞核。

B:若齢のマウスでは、小腸上皮におけるReg1 mRNAを発現する未成熟な吸収上皮細胞の割合が老齢のマウスよりも高い。一方、老齢のマウスでは、Apoa1 mRNAを発現する成熟した吸収上皮細胞の割合が若齢のマウスよりも高い。スケールバーは50μm。青色は細胞核。

2)加齢により活性が変化するシグナル伝達経路の探索

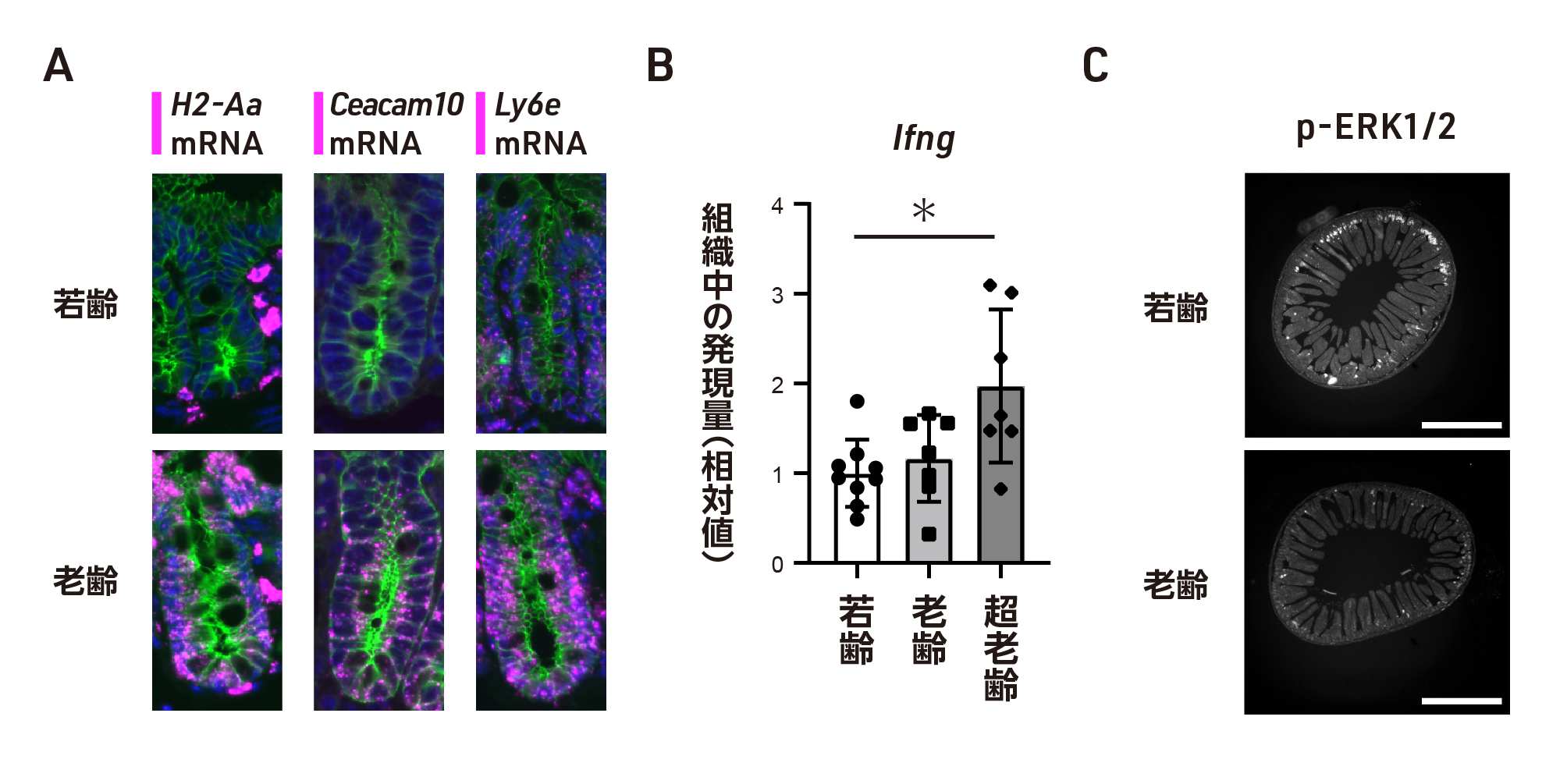

次に、小腸上皮でみられる加齢に伴う変化を引き起こす原因となる仕組みの解明に取り組みました。まず、若齢マウスと老齢マウスの小腸上皮幹細胞の遺伝子発現のデータなどをもとに、加齢に伴い大きく発現が変化する遺伝子群を小腸上皮幹細胞の加齢変化の指標(加齢バイオマーカー)として見出しました(図2A)。また、網羅的な遺伝子発現のデータなどをもとに、加齢による遺伝子発現変化を引き起こしていると考えられる上流のシグナル伝達経路の候補をコンピュータ上で推定しました。

これらの候補が、実際に小腸上皮に対して加齢と同じ作用をもつかを調べました。研究グループは若齢マウスの小腸上皮組織のうち、特に小腸上皮幹細胞を多く含む部位を採取し、培養皿のなかで小腸上皮に似た立体的な構造をもつミニ小腸(小腸オルガノイド)を再構築し、実験に用いました。この小腸オルガノイドに対して、候補となるシグナル伝達経路に作用する化合物やサイトカインを添加した結果、IFN-γ経路注6)の活性化とERK/MAPK経路注7)の活性低下が加齢バイオマーカーの発現を引き起こしました。実際にマウスの小腸では、加齢に伴い、IFN-γタンパク質の遺伝子Infgの発現が上昇し(図2B)、ERK/MAPK経路の活性が低下していることが確認され(図2C)、これら2つのシグナル伝達経路が小腸上皮の加齢変化を引き起こしている可能性が示唆されました。

図2. 加齢により活性が変化するシグナル伝達経路の探索

A:小腸上皮のうち、特に小腸上皮幹細胞が存在する部位のH2-Aa、Ceacam10、Ly6eのmRNAの分布。緑色は細胞膜。青色は細胞核。

B:若齢(生後約3ヶ月)、老齢(生後約2年)、超老齢(生後2年4ヶ月〜2年6ヶ月)のマウスの小腸上皮におけるIfng遺伝子の発現(相対値)の比較。

C:若齢マウスと老齢マウスの小腸断面の切片に、ERK/MAPK経路の活性化の指標であるリン酸化されたERK1/2タンパク質(p-ERK1/2)の免疫染色を行った。スケールバーは1mm。

3)2つのシグナル伝達経路の同時調節による小腸上皮幹細胞への作用

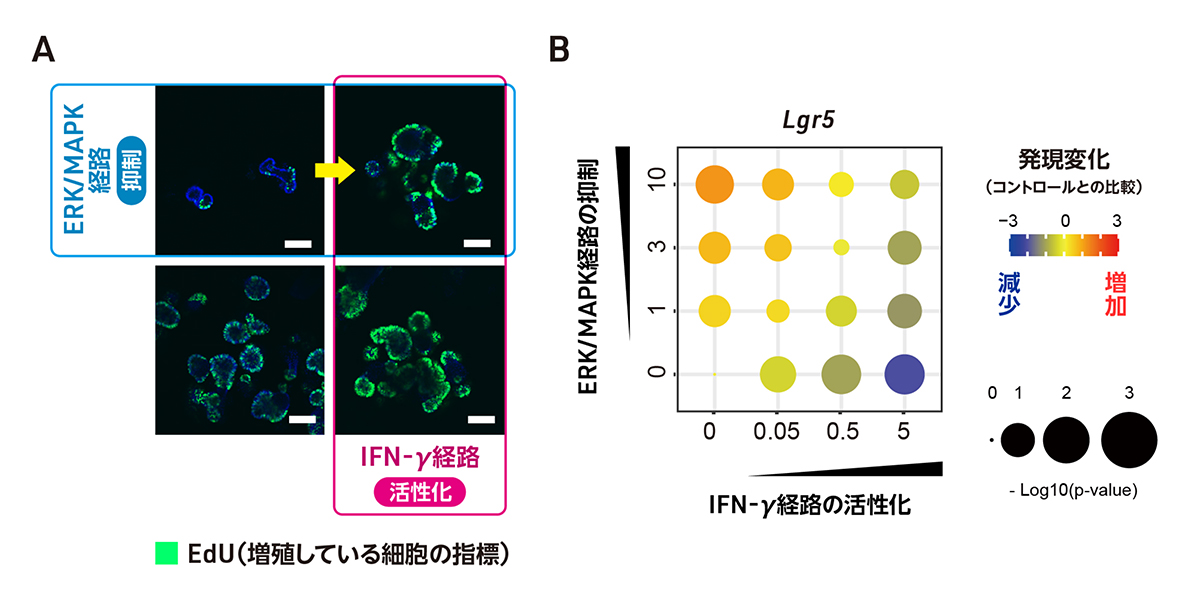

2つのシグナル伝達経路の活性変化がそれぞれ単独で生じる場合には、小腸上皮幹細胞が細胞死を起こす、あるいは、細胞分裂しなくなることから、正常に幹細胞プールを維持できないことが知られています。しかし、2つのシグナル伝達経路を複合的に作用させた場合の効果は検証されていませんでした。そこで、小腸オルガノイドを用いて、IFN-γ経路の活性化とERK/MAPK経路の活性低下を同時に誘導し、小腸上皮幹細胞に与える影響を調べました。

その結果、2つのシグナル伝達経路の活性バランスが適切に保たれていると、相互補完的に作用し、小腸上皮幹細胞の特徴である細胞増殖(図3A)やLgr5遺伝子の発現(図3B)が適切に維持されることを見出しました。一方で、腸内分泌細胞や吸収上皮細胞などの分化細胞はどちらか一方のシグナル伝達経路の影響を受けやすいため、加齢に伴う2つのシグナル伝達経路の活性変化は、これらの細胞種の数や成熟度の変化を引き起こすことを見出しました。腸内分泌細胞や吸収上皮細胞は、全身の糖代謝や脂質代謝の制御に関わることから、これら細胞種における加齢変化が全身性の代謝異常を誘導する可能性が示唆されました。

図3. 2つのシグナル伝達経路の同時調節による小腸上皮幹細胞への作用

A:小腸オルガノイドにおいて、ERK/MAPK経路を抑制すると増殖活性を示す細胞の割合が低下するが、IFN-γ経路を活性化させることで、増殖活性を示す細胞の割合が回復する。スケールバーは100μm。青色は細胞核。

B:小腸オルガノイドにおいて、IFN-γ経路を活性化させると、Lgr5遺伝子の発現が減少するが、ERK/MAPK経路を抑制することで、減少したLgr5遺伝子発現が補償される。

4. まとめと展望

本研究は、生涯にわたって新陳代謝を続ける小腸上皮の供給源である小腸上皮幹細胞に着目し、マウスの加齢に伴う変化に対応して、幹細胞制御システムが遷移し、幹細胞プールが適切に維持されることを明らかにしました。小腸上皮幹細胞の抗老化機構は、生命が加齢変化に対する戦略を備えているということを示唆する新たな発見であり、この機構がほかの臓器や組織にも存在するのか、あるいは小腸上皮幹細胞に特異的なのかを今後検証していく予定です。

小腸上皮に限らず、多くの臓器や組織において、加齢に伴いさまざまなシグナル伝達経路の活性状態が変化することが知られています。本研究は、シグナル伝達経路群の複合的な作用を検証する必要性を示すものであり、オルガノイドを用いて培養皿で加齢臓器・組織を模倣するシステムの有用性がさらに高まると考えられます。

また、小腸上皮幹細胞の長期的な維持のための制御システムの副次的な産物である、分化細胞の加齢変化が、糖代謝異常や脂質代謝異常といった全身性の加齢性疾患を引き起こす可能性があることも見出しました。今後、IFN-γ経路とERK/MAPK経路の活性変化の要因を明らかにし、若い小腸上皮の状態に戻す方法を開発することができれば、個体の健康寿命の延伸につながると期待しています。

5. 論文名と著者

- 論文名

The balance between IFN-γ and ERK/MAPK signaling activities ensures lifelong maintenance of intestinal stem cells - ジャーナル名

Cell Reports - 著者

May Nakajima-Koyama1,2*, Mio Kabata1, Joonseong Lee1,3, Yuko Sogabe1, Satoko Sakurai1, Akira Hirota2, Mizuki Kimura2, Tomonori Nakamura3,4,5, Yusuke Imoto3, Kohei Kometani1, Yoko Hamazaki1,4, Yasuaki Hiraoka3, Mitinori Saitou1,3,4, Eisuke Nishida2,6, Takuya Yamamoto1,3,7*

*:責任著者 - 著者の所属機関

- 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)

- 京都大学大学院生命科学研究科

- 京都大学ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)

- 京都大学大学院医学研究科

- 京都大学白眉センター

- 理化学研究所生命機能科学研究センター(BDR)

- 理化学研究所革新知能統合研究センター(AIP)

6. 本研究への支援

本研究は、下記機関より支援を受けて実施されました。

- 日本医療研究開発機構(AMED)- AMED-CREST(JP18gm0610017、JP17gm1110004、JP19gm1310002、JP21gm1310011)- 再生医療実現拠点ネットワークプログラム iPS細胞研究中核拠点(JP22bm0104001)

- 日本学術振興会(JSPS)- 日中韓フォーサイト事業- 科研費(20K16143、24K18422)

特別研究員-RPD

- 科学技術振興機構(JST)- 創発的研究支援事業(FOREST)(JPMJFR206C)- 戦略的創造研究推進事業(CREST)(JPMJCR2023)

- iPS細胞研究基金

- iPSアカデミアジャパン研究助成

7. 用語説明

注1)シグナル伝達経路

周囲の環境にあわせて働きを変化させるために、細胞内において行われる情報伝達の経路。増殖因子やサイトカインなど周囲の環境刺激を受容体が受け取ると、細胞内に情報が伝わり、シグナル伝達経路の活性が切り替えられ、結果として遺伝子の発現などが変化する。

注2)バリア形成

小腸上皮を構成する細胞の一つである杯細胞がムチンという物質を分泌し、小腸上皮の表層を異物やウイルスなどから保護する粘膜を形成すること。

注3)内分泌

体内の細胞同士がコミュニケーションをするために使われるホルモンを血液中などに放出すること。

注4)間葉系細胞

組織どうしの間を埋めて結合させるはたらきをもつ細胞。

注5)サイトカイン

さまざまな細胞から分泌され、特定の細胞の働きに作用するタンパク質のこと。免疫反応や炎症反応など多くの病気に関連している。

注6)IFN-γ経路

組織の恒常性や免疫反応などに重要な働きをもつシグナル伝達経路。IFN-γ(インターフェロンガンマ)が受容体と結合することで活性化される。

注7)ERK/MAPK経路

細胞の増殖や分化、アポトーシスなどのさまざまな細胞の働きに関わるシグナル伝達経路。外部の刺激によって、ERK1/2タンパク質がリン酸化されることで活性化する。