2025-02-25 京都大学

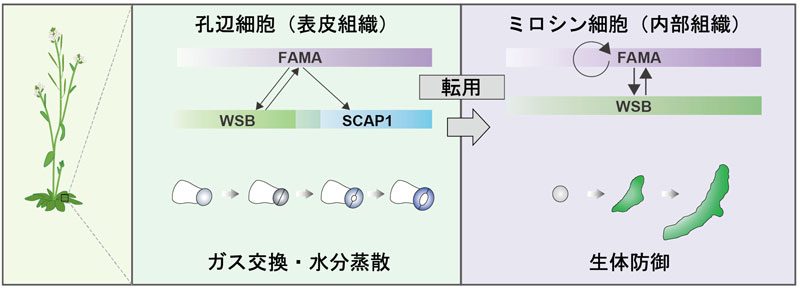

山岡尚平 生命科学研究科准教授、河内孝之 同教授、白川一 奈良先端科学技術大学院大学助教、山口暢俊 同准教授、伊藤寿朗 同教授らは、植物の葉の気孔を開閉する孔辺細胞と生体防御を担うミロシン細胞という2つの異なる機能に特殊化した細胞分化について、それぞれの細胞の遺伝子の発現に共通して関与する新規の転写因子であるWASABI MAKER(WSB)を同定することに成功しました。さらに、植物が進化の過程で形成してきた転写ネットワークの一部を転用することにより、同じWSBを使いながら、2種の特殊化した細胞を獲得するというネットワークの仕組みを明らかにしました。

植物が進化の過程で、動物細胞が持たない特殊化した細胞を獲得してきたことはよく知られていますが、その遺伝子発現の仕組みの変遷を突き止めるための分子メカニズムはほとんど知られていませんでした。本研究グループは、植物のガス交換を担う気孔の「孔辺細胞」と、細胞が傷つくと生体防御のための辛み成分などの物質を生成する「ミロシン細胞」に着目しました。ミロシン細胞が作る辛み成分は植食性の昆虫や細菌に対して生体防御物質として働く一方で、マスタードやワサビの辛み成分としても知られています。本研究では、孔辺細胞とミロシン細胞の分化を担う転写ネットワークを同定し、それらがどのように進化したか解析しました。その結果、孔辺細胞を作るために植物が獲得した転写ネットワークの一部が転用されて、WSBを併用する形でミロシン細胞を作るための転写ネットワークが獲得されたことがわかりました。

今後、植物が多様に特殊化した細胞を作るようになった進化のメカニズムを明らかにするとともに、作物の辛み成分の量や質を改変する技術や二酸化炭素の取り込みを効果的に行う気孔を備えた植物を開発する技術へと発展することが期待されます。

本研究成果は、2025年2月24日に、国際学術誌「Nature Plants」に掲載されました。

孔辺細胞を作るための転写ネットワークの一部であるFAMA-WSBが転用されてミロシン細胞が作られるようになった。

孔辺細胞を作るための転写ネットワークの一部であるFAMA-WSBが転用されてミロシン細胞が作られるようになった。

詳しい研究内容について

アブラナ目の生体防御を担う細胞の形成に気孔形成因子が転用されていた~植物の特殊な機能を持つ細胞への進化の謎解明へ~野菜の味の改変や二酸化炭素吸収能を高めた作物の開発に期待

研究者情報

研究者名:山岡 尚平

研究者名:河内 孝之

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1038/s41477-025-01921-1

【書誌情報】

Makoto Shirakawa, Tomoki Oguro, Shigeo S. Sugano, Shohei Yamaoka, Mayu Sagara, Mai Tanida, Kyoko Sunuma, Takuya Iwami, Tatsuyoshi Nakanishi, Keita Horiuchi, Kie Kumaishi, Soma Yoshida, Mutsumi Watanabe, Takayuki Tohge, Takamasa Suzuki, Yasunori Ichihashi, Atsushi Takemiya, Nobutoshi Yamaguchi, Takayuki Kohchi, Toshiro Ito (2025). Co-option and neofunctionalization of stomatal executors for defence against herbivores in Brassicales. Nature Plants.