2025-02-21 京都大学

西村明洋 理学研究科博士課程学生(現:神戸大学博士研究員)と高山浩司 同准教授の研究グループは、小笠原諸島固有寄生植物のシマウツボが、宿主植物を柔軟に変化させながら海洋島で生き延びてきたことを明らかにしました。

陸上植物の中には、他の植物から養分や水分を吸収して生きる「寄生植物」と呼ばれるものが存在します。寄生植物は種ごとに様々な宿主植物に寄生することが知られていますが、長い進化の歴史の中でどのような過程を経て宿主種を変化させてきたのかは謎に包まれていました。

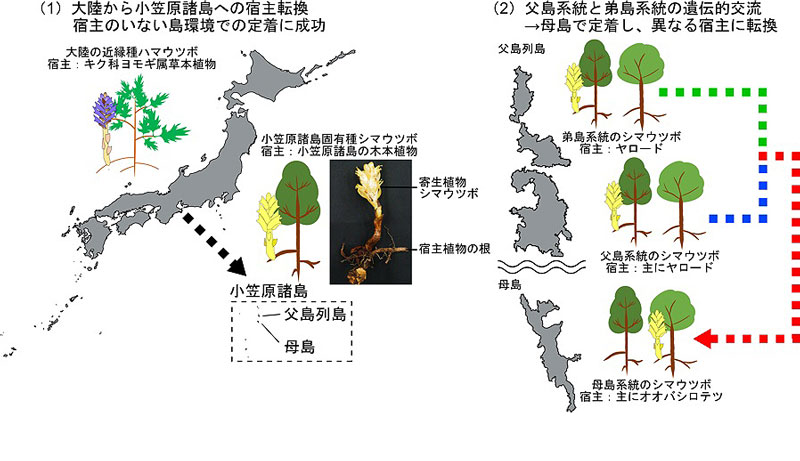

本研究では、小笠原諸島固有寄生植物シマウツボ(ハマウツボ科)の宿主植物を網羅的に同定し、系統ゲノミクスおよび集団遺伝学的解析を用いて、その宿主転換と分布拡大の過程を解明しました。研究の結果、大陸産の近縁種であるハマウツボがキク科のヨモギ属に寄生するのに対し、シマウツボは小笠原諸島に広く分布する固有種のキョウチクトウ科のヤロードやミカン科のオオバシロテツに主に寄生していることが分かりました。さらに遺伝解析により、シマウツボの祖先はまず父島列島の父島や弟島に定着し、宿主をヨモギ属からヤロードへと転換したと推定されました。その後、母島列島へと分布を拡大する過程で、さらにヤロードからオオバシロテツへの宿主転換を起こしたことが示唆されました。本研究は、本来の宿主植物が存在しない海洋島において、寄生植物が柔軟に宿主を変化させながら進化してきた過程を示す重要な成果となります。

本研究成果は、2025年2月18日に、国際学術誌「Molecular Ecology」にオンライン掲載されました。

本研究の概要

本研究の概要

研究者のコメント

「10年前に研究を始めた当初は、シマウツボがどこに生育しているかも、何に寄生しているかもよく分かっていませんでした。しかし、西村氏が毎年地道に現地調査を積み重ねた結果、シマウツボの宿主転換の全貌が明らかとなり、海洋島における希少な寄生植物の進化過程に光を当てることができました。本研究は、海洋島のみならず、寄生植物の宿主転換過程を示す貴重な研究例となったと考えています。」(高山浩司)

詳しい研究内容について

シマウツボは宿主植物を柔軟に変化させて生き延びた―海洋島における全寄生植物の適応進化―

研究者情報

研究者名:西村 明洋

研究者名:髙山 浩司

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1111/mec.17687

【書誌情報】

Akihiro Nishimura, Koji Takayama (2025). Genetic Admixture and Novel Host Shifts in a Parasitic Plant, Orobanche boninsimae (Orobanchaceae), Endemic to the Ogasawara Islands. Molecular Ecology, e17687.