注意欠如・多動症(ADHD)児の診断を高感度で予測する手法を開発

2017-12-1 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP)

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP、東京都小平市 理事長:水澤英洋)精神保健研究所(所長:中込和幸)知的障害研究部の安村 明研究員と稲垣真澄部長の研究グループは、発達障害のうち注意欠如・多動症(ADHD)児の診断を高感度で予測することが可能な新しい評価手法を開発しました。

ADHDは不注意や多動性-衝動性という行動面の症状で気づかれる発達障害(神経発達障害群)の一つです。多彩な症状を示すためにワガママな子どもと周囲から誤解されやすい一方、学校・職場などの複数の場面での困り感が増強し日常生活活動に強い支障をきたすことが懸念されています。しかし、病気や障害の指標となる決定的なバイオマーカーが未だに発見されておらず、その診断に際しては、経験豊かな専門家による主観的な行動観察にもっぱら頼らざるを得ない現状があります。

これまでにADHDは大脳の前頭前野を首座とする抑制機能の障害があることが多くの研究により示唆されておりました。本研究は、逆ストループ課題という抑制課題を遂行している際の子どもの行動および前頭前野の脳血流賦活変化のデータを基に、近年、予測分析の自動化のために実用化の期待が高まっている機械学習アルゴリズムを用いてADHD児の診断を高感度に予測することのできる手法を開発したものです。

ADHDを含めた発達障害は、加齢とともに精神疾患などの併存障害を伴うことが多いため、早期発見と早期の介入や支援、そして医学的治療が望まれます。しかしながら、簡便な評価方法が確立しておりませんでした。本研究により確立された手法により、これまでにない簡便で客観的かつ高感度なADHD児の診断予測が可能となりました。本研究の成果は、臨床現場では診断補助や治療等の効果判定として、学校現場では早期発見のためのスクリーニングとして大きく貢献するものと期待されます。

この研究成果は、英国の国際科学雑誌「Journal of Attention Disorders」のオンライン版で、日本時間2017年11月20日午後10時に掲載されました。

本研究内容は日本国特許(権利化済)ならびに米国特許(査定済)に認められました。

■研究の背景

発達障害は、対人社会性、行動面、知的発達や運動面における発達に問題があり、日常生活や社会生活に支障が生じることが懸念されております。しかし、発達障害の症状は個人差が大きく併存することもあるため診断名を特定することが困難な場合も少なくありません。最近注目されている大人の発達障害では、小児期に学校生活や社会の中で支障を持ちながら、原因が発達障害であることに気づかれず、そのまま孤立したり、生きにくさを感じたりしたまま成人となる場合も経験されます。そのために不安障害やうつ病などの二次的な障害を併発し、重症化する例も多いことが知られています。

一方、発達障害は中枢神経系の機能つまり脳機能の障害が示唆されておりました。特にADHDでは国内外の研究により抑制機能に関わる前頭前野の働きの特異性が示唆され、バイオマーカーの候補として期待されていました。本研究では、逆ストループ課題という抑制課題遂行中の行動および前頭前野の脳血流賦活状態の変化データを基に、近年、予測分析の自動化のために実用化の期待が高まっている機械学習アルゴリズムを用いてADHD児の診断を高感度に予測することのできる手法を開発しました。また、国内の4地域の計6施設の協力を得た多施設共同研究により、大規模な基礎データを取得し、予測精度の飛躍的な向上が実現できました。

■研究の内容

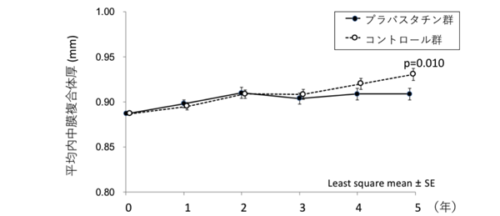

ADHDのバイオマーカーの探索のため、抑制課題遂行中の行動及び前頭葉脳血流動態に機械学習を適用して診断予測精度を検討しました(図.1)。検証のために東京都、鳥取県、福岡県、山梨県の共同研究機関から取得したADHD児170例、定型発達児145例のデータを用いました。その結果、感度88.7%、特異度83.8%、受信者操作特性(ROC)曲線下面積0.90の精度が得られました(図.2)。これらの結果から、機械学習を適用した抑制課題の評価法はADHD児の診断補助として有用性が高いことが示されました。

■研究の意義・今後の展望

本研究手法によって、ADHDの診断が完全に自動化されるものではありません。診断のため小児科、小児神経科など臨床医の緻密な問診や観察、診察はこれまでどおり必須です。しかしながら診断補助手段として、これまでにない客観的で高感度なADHDの診断予測が可能となりました。本成果により、ADHD診断に際しての専門機関、養育者およびお子様本人への負担が大きく軽減され、早期発見から早期治療につながる道筋を促進させることが期待されます。

また、本研究によって得られた知見を応用して、株式会社スペクトラテックとの共同開発を行い「おちつき度 測定装置」として、小児のおちつき度合いを短時間に測定することが可能なシステムの製品化に成功しました。(※本システムは医療機器ではありません)

今後は、治療の効果検証や他の障害との鑑別予測などが期待されます。また、発達による変化や諸外国などの異文化間の差異などの検証が求められます。

【原著論文情報】

<論文名>

Applied Machine Learning Method to Predict Children with ADHD using Prefrontal Cortex Activity: A Multicenter Study in Japan.

(和訳:前頭前野の活動を基に機械学習を適用したADHD児の診断予測:日本における多施設共同研究)

<著者>

Akira Yasumura*, Mikimasa Omori, Ayako Fukuda, Junichi Takahashi, Yukiko Yasumura, Eiji Nakagawa, Toshihide Koike, Yushiro Yamashita, Tasuku Miyajima, Tatsuya Koeda, Masao Aihara, Hisateru Tachimori, Masumi Inagaki (*: 責任著者)

<掲載誌>

Journal of Attention Disorders オンライン版

DOI: 10.1177/1087054717740632

PMID: 29154696

URL: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1087054717740632

【知財情報】

・日本国特許番号:第6128651号(発明者/NCNP 安村 明、稲垣真澄)

・米国特許出願査定済

【助成金】

本研究は、国立精神・ 神経医療研究センター精神・神経研究開発費(25-6、28-6)ならびに文部科学省科学研究費の補助を受けて行われました。

■お問い合わせ先:

【研究に関するお問い合わせ】

稲垣 真澄(いながき ますみ)

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

知的障害研究部 部長

【報道に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

総務課広報係

■参考図

図.1 計測環境と抑制課題

タッチパネル①の画面に提示される②の抑制課題を参加者に行い、指押しによる回答を求める。課題遂行中の前頭前野の脳活動を③のfNIRS(光イメージング脳機能測定装置)により同時計測し、得られたデータについて機械学習を用いてADHD児の診断を予測する。