有機化学・薬学

有機化学・薬学 生きている細胞から臓器までpHを蛍光で簡便に計測する技術を開発

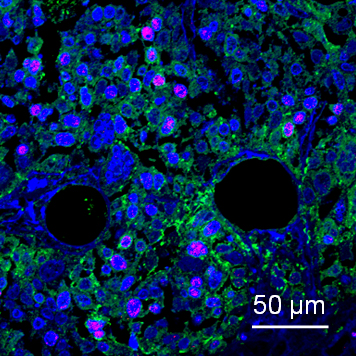

病気の解明から診断まで応用が期待される2018-04-25 東京大学,科学技術振興機構(JST)ポイント 新規蛍光色素により、生体内のpHをリアルタイムに測定する技術を開発した。 蛍光色素が吸収する光や蛍光の波長を調節でき、細胞内の小器官か...

有機化学・薬学

有機化学・薬学  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  有機化学・薬学

有機化学・薬学  医療・健康

医療・健康  教育

教育  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康