医療・健康

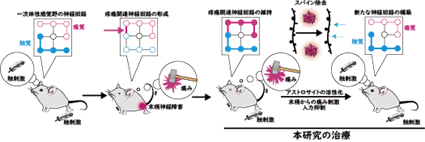

医療・健康 自閉症小児が周囲の人を見ないことが、社会脳の発達を障害する可能性を示唆~早期行動療法の開発に有用か~

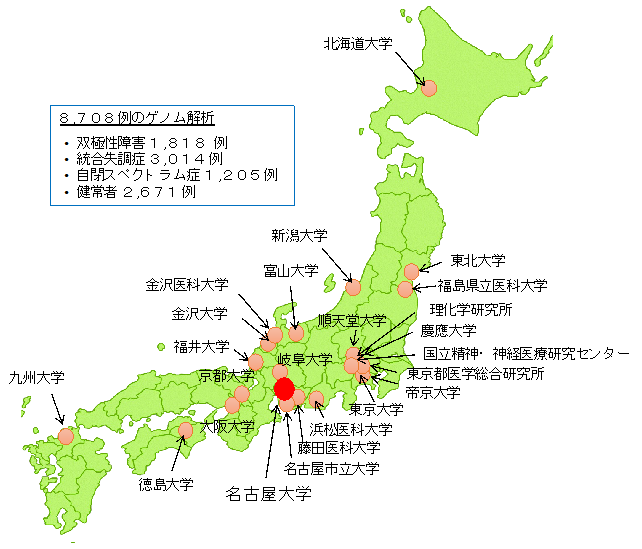

2022-07-28 国立精神・神経医療研究センター国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所微細構造研究部の中神明子研究員、安江みゆき研究員、一戸紀孝部長および国立大学法人名古屋大学情報学研究科川合伸幸教授のグル...

医療・健康

医療・健康  生物工学一般

生物工学一般  生物化学工学

生物化学工学  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  生物化学工学

生物化学工学  有機化学・薬学

有機化学・薬学  医療・健康

医療・健康  有機化学・薬学

有機化学・薬学  医療・健康

医療・健康  生物工学一般

生物工学一般  有機化学・薬学

有機化学・薬学