2024-05-17 国立精神・神経医療研究センター,国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部

概要

国立精神・神経医療研究センター(理事長:中込 和幸、所在地:東京都小平市)精神保健研究所 行動医学研究部 成田 瑞らの研究グループは、国立がん研究センターなどと共同で行っている次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)[1]にて、中高年期 (40 歳~74 歳)の各種飲料の摂取量と 5 年後のうつ病との関連を調べる研究を行いました。

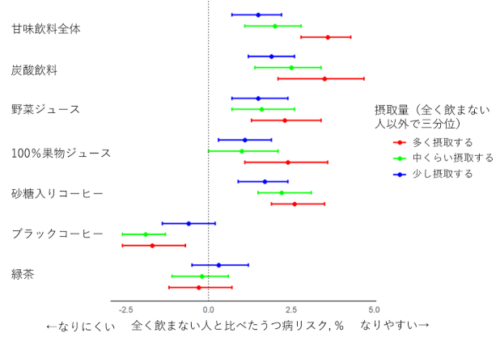

その結果、甘味飲料、炭酸飲料、野菜・果物ジュース、砂糖入りコーヒーを全く飲まない人と比べて、各飲料の摂取量が多いグループでうつ病のリスクが 2.3%~3.6%高く、ブラックコーヒーの摂取量が多いとうつ病のリスクが 1.7%低いことが示されました。(グラフ1)

グラフ1:各種飲料を全く飲まない人と比べたときのうつ病リスク

<注釈>

[1]次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)=日本人の生活習慣・生活環境が、がんなどの生活習慣病とどのように関わっているのかを明らかにすることを目的として、国立がん研究センターを中心に、複数の大学・研究機関で行っている研究です。2011 年に始まり 7 県 16 市町村の地域住民 11.5 万人(研究開始当時 40 歳~74 歳)を対象として行われています。

野菜・果物ジュースによるその後のうつ病のリスク上昇が世界で初めて示されました。本研究は、栄養学専門誌「Clinical Nutrition」で発表されました(2024 年 4 月 16 日受理)。

【プレスリリースのポイント】

・甘味飲料や炭酸飲料を多く飲むとうつ病リスクが高くなることが示されました。

・野菜・果物それ自体はうつ病に予防的に働くことが先行研究で示されていますが、野菜・果物ジュースを飲むと逆にリスクが高くなるという結果が示されました。

・コーヒーは砂糖入りかブラックかで、うつ病へ正反対の影響が見られました。

【背景・目的】

これまで様々な飲料とうつ病との関連が報告されており、複数の疫学研究を統合した結果では、糖分による脳由来神経栄養因子の減少や炎症作用から甘味飲料によるリスク上昇、カフェインによる抗酸化作用や抗炎症作用からコーヒーや緑茶によるリスク低下が示されていました。野菜・果物を摂取することはうつ病に予防的に働くことが先行研究で示されてきましたが、野菜・果物ジュースがどのように働くかは示されていませんでした。また、コーヒーについては、砂糖入りおよびブラックコーヒーに分けて検討した研究は限られていました。

【研究概要】

研究対象:2011 年~2016 年に、次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)対象地域(秋田県、岩手県、茨城県、長野県、高知県、愛媛県、長崎県)在住で、本研究に同意された方のうち、調査開始時(ベースライン)および約 5 年後に行われたアンケートに回答した、がん、心筋梗塞、糖尿病、うつ病のいずれにもなっていない 40 歳~74 歳の男女約 10 万人

研究方法:

① ベースラインアンケートの回答結果から、各種飲料の摂取量について算出

② 当該飲料を摂取していない人、少し摂取する人、中くらい摂取する人、多く摂取する人の 4 グループに分類。少し摂取する人~多く摂取する人の分類は、全く飲まない人以外で、同じ人数になるように三分位(データを小さい順から並べて三分割)でグループ分け

③ 5 年後のアンケート回答結果から、CES-D Scale (Center for Epidemiological Studies Depression Scale)を改変した 11 項目の質問で評価されたうつ病と各グループの関連を回帰分析で解析。年齢、性別、同居者、BMI、喫煙、飲酒、雇用形態、一日の歩行時間、野菜、果物、肉、魚の摂取量、元々あったうつ傾向の程度を統計学的に調整

④ 因果推論のフレームワーク(g-formula)を用いて各グループのリスク差を計算

【今後の展望・発表者のコメント】

飲料とうつ病の関連についてはいくつか先行研究が出ていたものの、野菜・果物ジュースについての知見はありませんでした。野菜・果物それ自体はうつ病に予防的に働くことが示唆されているものの、本研究からは、ジュースで代用するのは逆効果である可能性が示されました。これは砂糖による脳由来神経栄養因子の減少や炎症作用の影響と考えられます。またこれまでの知見では、コーヒーはうつ病に予防的に働く可能性が示唆されていましたが、砂糖入りかブラックで飲むかでうつ病への影響が異なる可能性があることが示されました。これは糖分による脳由来神経栄養因子の減少や炎症作用と、カフェインによる抗酸化作用や抗炎症作用それぞれが影響したと考えられます。本研究から、全体としては甘味飲料の摂取を控えることが、うつ病の予防には良いと考えられます。

本研究では、40 歳~74 歳に限った研究であること、精神科医の診断ではなく質問紙でうつ病を評価したこと、リスク差が大きいものでも 3.6%であることなどから、更なる研究が必要です。野菜・果物ジュースとうつ病の関連を示したのは本研究が世界初であり、他の国や人種による研究の再現が期待されます。

【発表論文情報】

雑誌名:Clinical Nutrition

タイトル:Association of sugary drinks, carbonated beverages, vegetable and fruit juices, sweetened and black coffee, and green tea with subsequent depression: a five-year cohort study

著者:Narita Z, Hidese S, Kanehara R, Tachimori H, Hori H, Kim Y, Kunugi H, Arima K, Mizukami S, Tanno K, Takanashi N, Yamagishi K, Muraki I, Yasuda N, Saito I, Maruyama K, Yamaji T, Iwasaki M, Inoue M, Tsugane S, Sawada N.

【国立高度専門医療研究センター6 機関の連携事業について】

国立高度専門医療研究センターの 6 機関は共同で、2017 年度より公衆衛生・予防医学分野の疾患横断的研究連携事業「電子化医療情報を活用した疾患横断的コホート研究情報基盤整備事業」を進めており、本研究は国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部(JH)の支援を受け実施しました(主任研究者:津金昌一郎(~2020)、井上真奈美(2021-2023)、澤田典絵(2024-))。

【お問い合わせ先】

●研究に関するお問い合わせ国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 行動医学研究部 成田 瑞(なりた ずい)

●次世代多目的コホート研究についてのお問い合わせ国立がん研究センター 予防研究グループ

●報道に関すること国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター総務課広報室