2024-06-14 国立遺伝学研究所

節と節間の繰り返し構造からなる「茎」の発生メカニズムは、植物の主要器官の発生メカニズムの中で唯一研究が進んできませんでした。これは、多くの植物種で節と節間が不明瞭で、形態的特徴に乏しいことが理由として考えられます。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の津田勝利助教、前野哲輝技術専門職員、野々村賢一准教授、および広島大学の田中若奈准教授、吉備国際大学の桧原健一郎教授らの共同研究グループは、節と節間の区別が明瞭なイネの茎に着目し、茎の基本パターンが損なわれた矮性変異体を解析することで、茎の発生メカニズムの解明に挑みました。

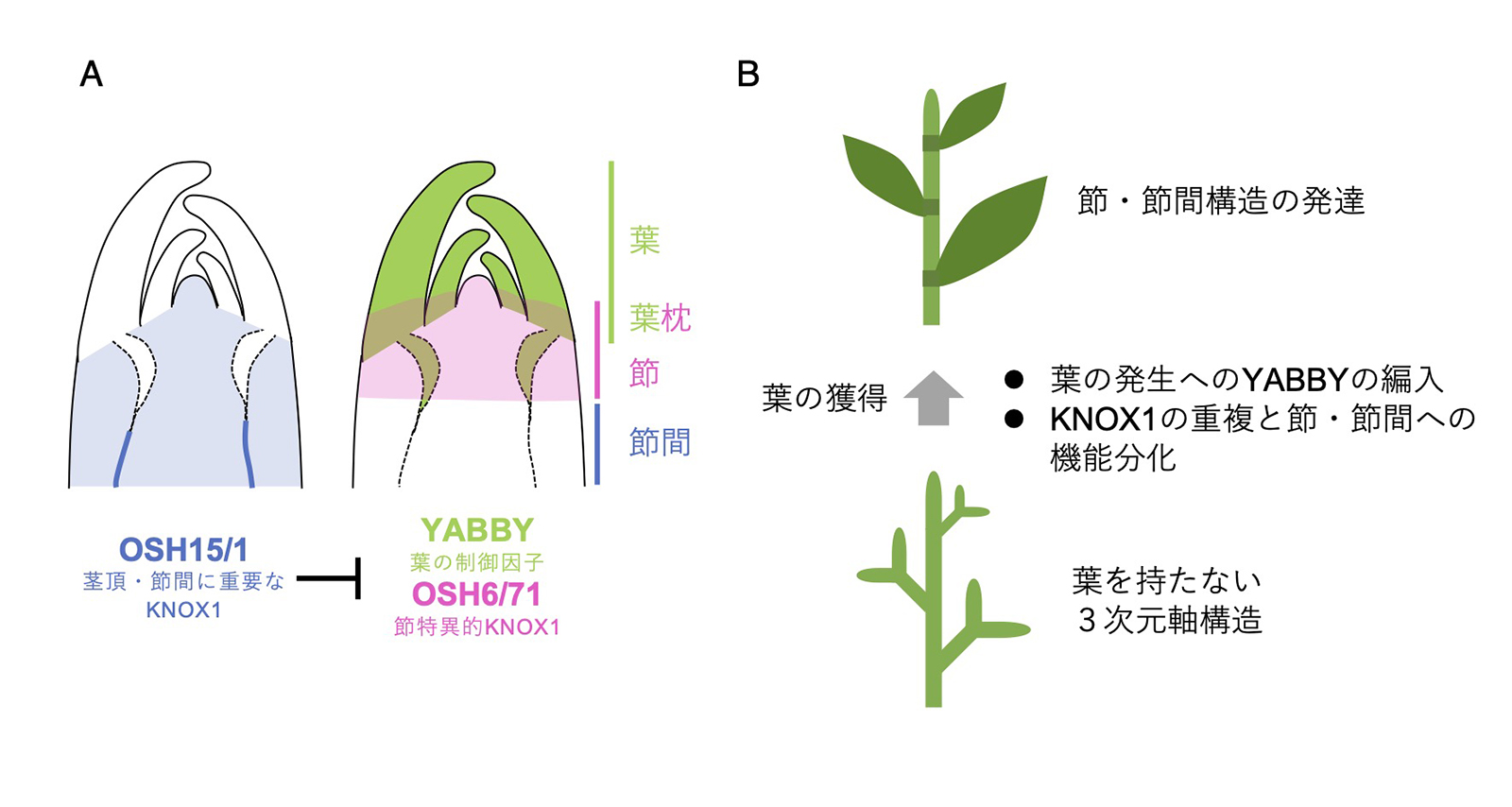

その結果、(1)節は、「葉」の発生プログラムが「茎」に介入することで生まれること、(2)節間は、「葉」の発生プログラムの介入を「茎頂」の発生プログラムが適度に制限することで生まれること、(3)これらの発生プログラムのメカニズムは、3次元的な枝構造しか持っていなかった種子植物の祖先が葉を獲得する過程で生じた可能性が高いこと、を見出しました(図)。

本研究は、植物発生学における最後の砦とも言える茎の基本発生プログラムとその進化過程を明らかにしました。本成果によって、農作物の収量に影響する茎形質の改良につながることが期待されます。

この研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(18H04845, 20H04891, 22H02319, 23H04754, 21H04729)の支援を受けておこなわれました。

本研究成果は、国際科学雑誌「Science」に2024年6月14日(日本時間)に掲載されました。

図: イネの茎における節と節間の発生メカニズム

(A)葉の制御遺伝子「YABBY」と機能分化した「KNOX1遺伝子ファミリー」の発現領域により節と節間が規定される。

(B) 上記のメカニズムは種子植物の祖先が「葉」を獲得した際に生じ、養分交換のための節と伸長に特化した節間を区別して発達させることができるようになったと考えられる。

YABBY and diverged KNOX1 genes shape nodes and internodes in the stem

Katsutoshi Tsuda*, Akiteru Maeno, Ayako Otake, Kae Kato, Wakana Tanaka, Ken-Ichiro Hibara, and Ken-Ichi Nonomura

* 責任著者

Science (2024) 384, 1241-1247 DOI:10.1126/science.adn6748