2024-11-28 国立がん研究センター,慶應義塾大学医学部

発表のポイント

- 世界で初めてNK細胞リンパ腫を自然発症し免疫環境を再現できるマウスモデルの開発に成功しました。このマウスは唾液腺など特徴的な臓器に腫瘍を形成し、アジア地域で高頻度に発生する難治性疾患の節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型(ENKTCL)と類似した病態を示しました。

- 本マウスモデルおよびヒトのNK細胞リンパ腫の細胞起源が組織常在性NK細胞であることを見出しました。この知見はENKTCLの発症メカニズムの解明に役立ちます。

- これまで明らかではなかったヘルペスウイルスの一種であるEBウイルスのENKTCLへの関与メカニズムが明らかとなりました。

- 本研究から、マウスモデルの腫瘍に特異的に発現していたタンパク質や、腫瘍内で活性が見られた免疫細胞の情報伝達経路への治療がマウスモデルでの生存延長効果を示し、新規治療法開発への道を開きました。

概要

国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:中釜斉、東京都中央区)研究所(所長:間野 博行) 分子腫瘍学分野の古屋淳史外来研究員(慶應義塾大学医学部内科学教室(血液)専任講師)、同片岡 圭亮分野長(慶應義塾大学医学部内科学教室(血液)教授)らの研究グループは、NK(ナチュラルキラー)細胞リンパ腫の新規マウスモデルを開発し、その発症メカニズムを解明しました。

本研究では、NK細胞特異的にがん抑制遺伝子Trp53を欠失させることで、造血系および唾液腺にNK細胞リンパ腫を自然発症するマウスモデルの開発に世界で初めて成功し、腫瘍免疫微小環境を適切に評価することが可能になりました。

そのモデルの解析により以下の3点が明らかになりました。第一に、一般的なリンパ球のように体内巡回せず、組織に常在し免疫機能を担うNK細胞が豊富に存在する唾液腺において、腫瘍発症前から未熟なNK細胞の増加が認められました。この知見から組織に常在するNK細胞が本腫瘍の起源である可能性が示唆され、ヒトの節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型(Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type; ENKTCL) でも同様の特徴が確認されました。

第二にEBウイルス由来タンパク質LMP1の発現が、腫瘍免疫微小環境を変化させ、特に樹状細胞の増殖を促進し、腫瘍発症を加速させることを解明しました。

第三に、本マウスモデルの腫瘍細胞で特異的に発現するKLRG1というタンパク質が、ヒトENKTCL細胞でも発現していることを確認しました。さらに、KLRG1を標的とした治療により生存延長効果が得られることを実証しました。

本研究で開発されたマウスモデルは、腫瘍免疫微小環境の相互作用を評価できる初めてのモデルです。この成果は、難治性疾患であるENKTCLの発症メカニズムの解明に貢献するとともに、新規治療法開発への重要な手がかりを提供しました。

本研究結果は2024年10月22日(米国東部標準時)に英科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

背景

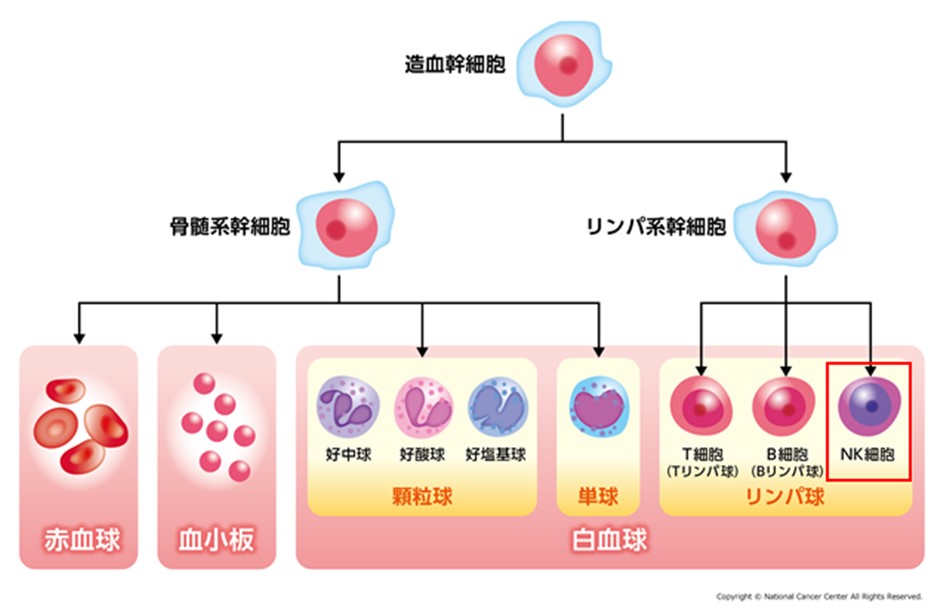

リンパ腫は血液がんの1つで、白血球のなかのリンパ球ががん化する病気です。リンパ球が存在する組織をリンパ組織といい、リンパ腫がおこる部位または病変が及ぶ部位はリンパ系組織とリンパ外組織(節外臓器)に大きく分けられます。リンパ系組織とは、細菌やウイルスなどの病原体や異物から体を守るはたらき(免疫)をつかさどる組織や臓器のことで、正常のリンパ球が増える場所です。リンパ節や胸部付近にある胸腺、脾臓(ひぞう)、扁桃(へんとう)などが含まれます。リンパ外組織(節外臓器)とは、骨髄や肺などの臓器です。リンパ球は、血流に乗って全身に流れていく性質があるため、リンパ腫は全身どこにでも発生する可能性があります。

リンパ腫は、組織学的に、ホジキンリンパ腫(HL)と非ホジキンリンパ腫(NHL)に分類され、日本人の90%以上は非ホジキンリンパ腫です。非ホジキンリンパ腫は、がん化しているリンパ球の種類によって、B細胞リンパ腫、T細胞リンパ腫、NK細胞リンパ腫に分類されます。細かくみると、数え方にもよりますが、リンパ腫には100種類近くのタイプがあります。

そのなかでも節外臓器に発生する節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型(ENKTCL)注1は、幼少期から成人期にかけて感染するヘルペスウイルスの一つEBウイルス(Epstein-Barr Virus)注2の持続的な感染により発症する悪性腫瘍で、主に上気道(鼻腔や咽頭など)に発症します。この疾患は特に日本を含むアジアや南米で高頻度に認められる希少疾患で、治療が効きにくい難治性のリンパ腫として知られています。悪性リンパ腫の1%弱を占め、年間300~400人ほどが発症します。男性の方がやや発症しやすく、60歳前後が好発年齢と言われています*。

治療面では、薬剤耐性に関わるP糖タンパク質注4の過剰発現により従来の抗がん剤が効きにくいことが知られています。現在の標準治療であるL-アスパラギナーゼを含む多剤併用化学療法を用いても、進行期の患者さんの予後は依然として不良であり、新規治療法の開発が急務となっています。

EBウイルスが産生するLMP1、LMP2、EBNA1などのタンパク質が腫瘍発生に関与すると考えられています。また、がん抑制遺伝子注3TP53をはじめとする様々な遺伝子異常も報告されていますが、これらの因子が実際の生体内で腫瘍発生や進展にどのように寄与しているのかは、十分に解明されていませんでした。

治療面では、薬剤耐性に関わるP糖タンパク質注4の過剰発現により従来の抗がん剤が効きにくいことが知られています。現在の標準治療であるL-アスパラギナーゼを含む多剤併用化学療法を用いても、進行期の患者さんの予後は依然として不良であり、新規治療法の開発が急務となっています。

ENKTCLのがん細胞ではがん抑制遺伝子注3をはじめとする様々な遺伝子異常が報告されており、最も頻度の高い遺伝子がTP53であることが知られていますが、このTP53の異常が実際の生体内で腫瘍発生や進展にどのように寄与しているのかは、十分に解明されていませんでした。また、EBウイルスが産生するLMP1、LMP2、EBNA1などのタンパク質についても生体でのENKTCLの発症において、どのような機能的役割を果たしているかという点についてもほとんど理解されていません。

さらに、ENKTCLでは免疫機能を調整するPD-L1の構造異常をはじめとする免疫関連分子の異常が高頻度に認められることから、腫瘍細胞を取り巻く環境(腫瘍免疫微小環境注5)が病態形成に重要な役割を果たすと考えられています。しかし、これまでの研究では主に培養細胞や免疫不全マウスへの異種移植モデルが用いられてきたため、腫瘍免疫微小環境を適切に評価することができませんでした。このような背景から、ENKTCLの病態解明と新規治療法の開発には、ヒトENKTCLで高頻度に認められる遺伝子異常を再現し、慢性的なEBウイルス感染の影響を反映しつつ、腫瘍免疫微小環境の評価が可能な動物モデルの確立が重要な課題となっていました。

*出典:Reiji M, et al. Epidemiology and secular trends of malignant lymphoma in Japan: Analysis of 9426 cases according to the World Health Organization classification. Cancer Med. 10.1002/cam4.1805,2018.

成果

NK細胞リンパ腫を自然発症するマウスモデルの開発に成功

NK細胞特異的に細胞のがん化を防ぐがん抑制遺伝子TP53(マウスではTrp53)を欠失させることで、造血系および唾液腺にNK細胞リンパ腫を自然発症するマウスモデルの開発に世界で初めて成功しました。これまでの研究で用いられていた培養細胞や免疫不全マウスへの異種移植モデルに比べて、腫瘍細胞と免疫微小環境の相互作用を評価できる点が優れています。以後の成果については、本マウスモデルを用いて行いました。

マウスモデルを用いてNK細胞リンパ腫の発症メカニズムを解析

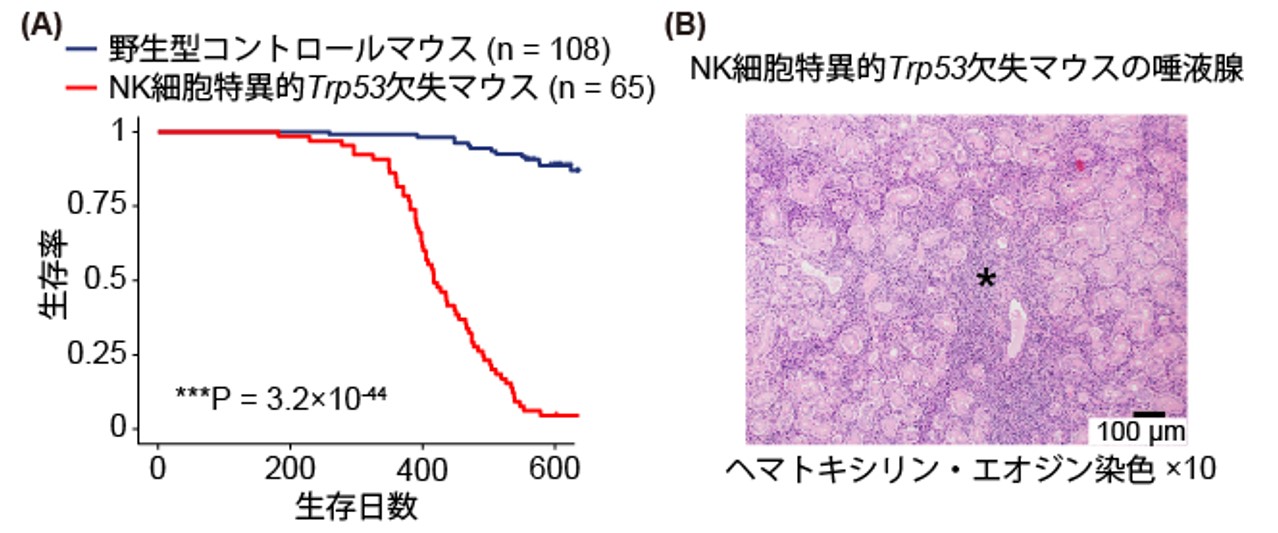

作製したマウスモデルをもとに、NK細胞リンパ腫の発症メカニズムを解析しました。このマウスモデルでは、全個体が致死性のNK細胞リンパ腫を発症しました。注目すべき点として、その80%以上のマウスが1年以上の生存期間を経て発症するという特徴が明らかになりました(図1A)。

さらに興味深いことに、血液系の悪性腫瘍であるにもかかわらず、この腫瘍は脾臓やリンパ節に加えて、唾液腺にも高頻度に形成されることが判明しました(図1B)。発症までに長い年月を要し、さらに造血組織以外に発症する点は、ヒトENKTCLが上気道に好発するという臨床的特徴と類似しています。腫瘍細胞の解析から、他のマウスへの移植により腫瘍を再形成する能力を持つことが確認され、悪性腫瘍としての性質が実証されました。また、これらの腫瘍細胞は、NK細胞系列においてやや未熟な段階の細胞に特徴的な表現型を示すことも明らかになりました。

図1.NK細胞リンパ腫モデルマウスの生存解析と病理学的特徴

(A)NK細胞特異的Trp53欠損マウスの生存曲線を示す。

(B)唾液腺の病理組織像。大型で異型を示す腫瘍細胞(*印)が唾液腺組織内に著明な浸潤を示している。

組織常在性NK細胞がNK細胞リンパ腫の起源となる可能性が示唆

NK細胞リンパ腫の発症機序を理解し、予防や早期発見につなげるため、腫瘍発症前の段階における細胞の変化を詳細に解析しました。若齢のマウス(未発症期)の組織を詳しく調べたところ、唾液腺において特徴的な変化を発見しました。具体的には、後に腫瘍化するNK細胞と同様の、やや未熟な性質を持つNK細胞が特異的に増加していることが分かりました。

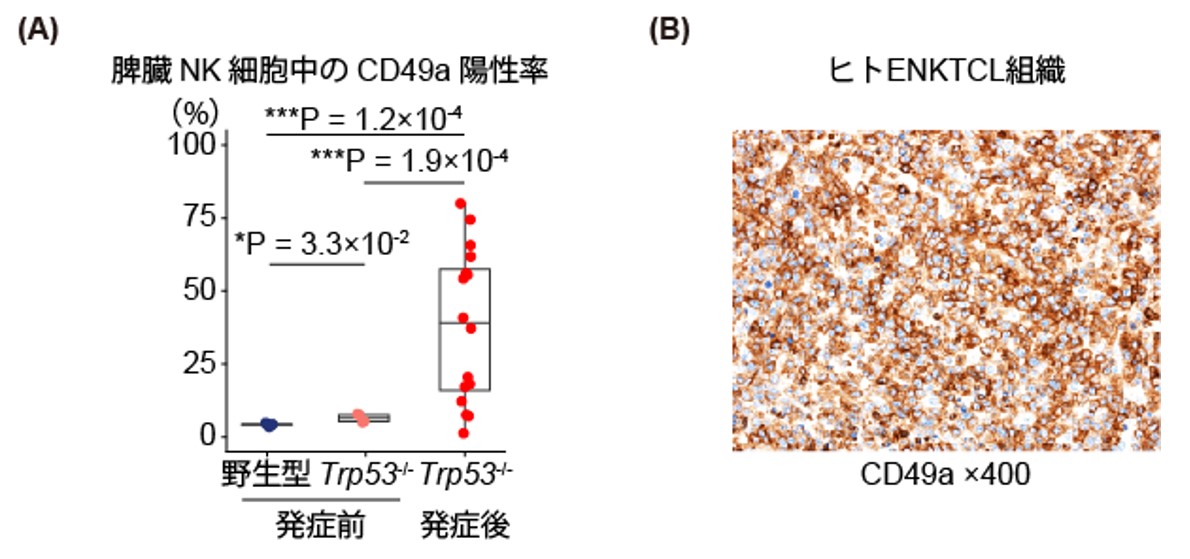

通常、唾液腺には組織常在性NK細胞(組織に定着して免疫機能を担うNK細胞)注6が多く存在しています。一方、脾臓には主に血液中を循環するNK細胞が存在します。興味深いことに、リンパ腫を発症したマウスでは、唾液腺の腫瘍だけでなく、脾臓に形成された腫瘍でも組織常在性NK細胞の特徴が認められました(図2A)。さらに重要な発見として、ヒトのENKTCL患者の腫瘍細胞でも同様に組織常在性NK細胞の特徴が確認されました(図2B)。これらの知見から、組織常在性NK細胞がNK細胞リンパ腫の起源となる可能性が示唆されました。

図2.NK細胞リンパ腫における組織常在性NK細胞マーカーの発現解析

(A)脾臓におけるCD49a陽性NK細胞の分布を解析したところ、正常マウスではほとんど認められないCD49a陽性NK細胞が、リンパ腫発症マウスの脾臓組織で顕著に増加していた。

(B)ヒトENKTCL患者の腫瘍組織においても、CD49aをはじめとする組織常在性NK細胞に特徴的なマーカーの発現が確認された。

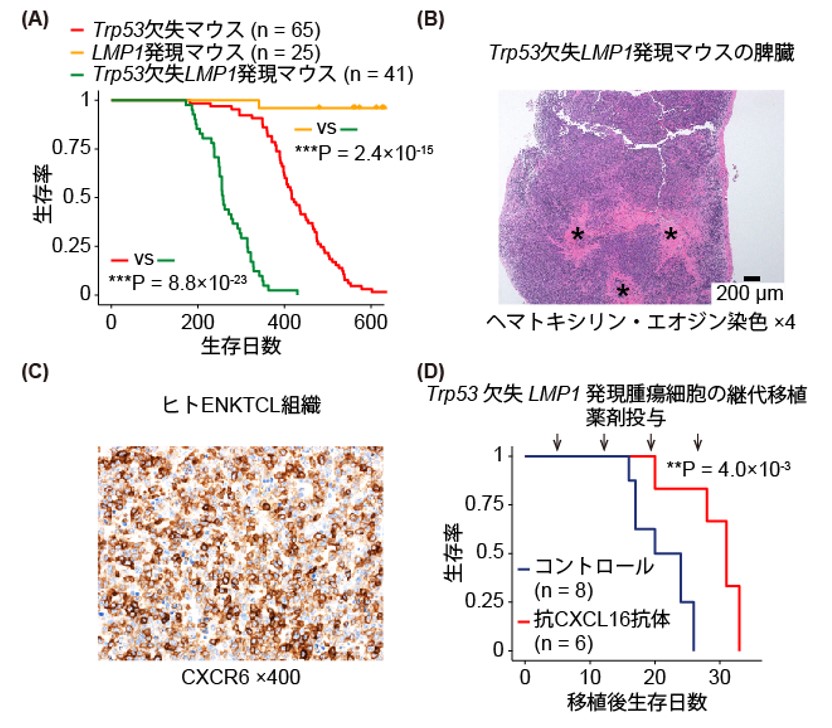

EBウイルスによるLMP1発現が腫瘍免疫微小環境を変化させ腫瘍発症を加速

ENKTCLはEBウイルス感染と強く関連したがんとして知られています。今回の研究では、EBウイルスが作り出すLMP1というタンパク質に着目し、NK細胞リンパ腫の発症における役割を解明しました。NK細胞特異的にTrp53を欠失させたマウスにLMP1を発現させたところ、腫瘍の発症が著しく早まることを発見しました(図3A)。さらに、このマウスモデルでは、ヒトのENKTCLで特徴的に見られる組織の壊死や異常な血管増生などが再現され、より実際の病態に近い実験モデルの確立に成功しました(図3B)。

特筆すべき発見は、LMP1が腫瘍免疫微小環境を大きく変化させることです。具体的には、LMP1がウイルス感染などに対する生体防御に重要な役割を果たすタンパク質であるインターフェロンg注7の産生を促し、それによって免疫系の司令塔である樹状細胞注8と呼ばれる免疫細胞が増加します。この増加した樹状細胞は、CXCLという物質を産生します。腫瘍細胞の表面には、このCXCLを受け取るCXCR受容体が存在しており、この相互作用によって腫瘍の増殖が加速することが明らかになりました。実際の患者さんの腫瘍組織でも、CXCLとCXCRの発現が確認されたことから、この経路を治療標的として検討しました(図3C)。マウスモデルを用いた実験で、この経路を薬剤で遮断することにより生存期間が延長することが示され、新たな治療戦略となる可能性が示されました(図3D)。

図3.LMP1の発現がNK細胞リンパ腫に与える影響と新規治療標的の同定

図3.LMP1の発現がNK細胞リンパ腫に与える影響と新規治療標的の同定

(A)NK細胞特異的Trp53欠損マウスにLMP1を発現させることで、NK細胞リンパ腫の発症が顕著に加速した。

(B)LMP1発現マウスの腫瘍組織では、ヒトのENKTCLに特徴的な組織壊死(*印)と異常な血管新生が観察された。

(C)マウスモデルで同定した新規治療標的であるCXCR6は、ヒトENKTCL患者の腫瘍組織においても高発現していることが確認された。

(D)CXCR6シグナル伝達経路の阻害により、腫瘍形成マウスの生存期間が有意に延長した。

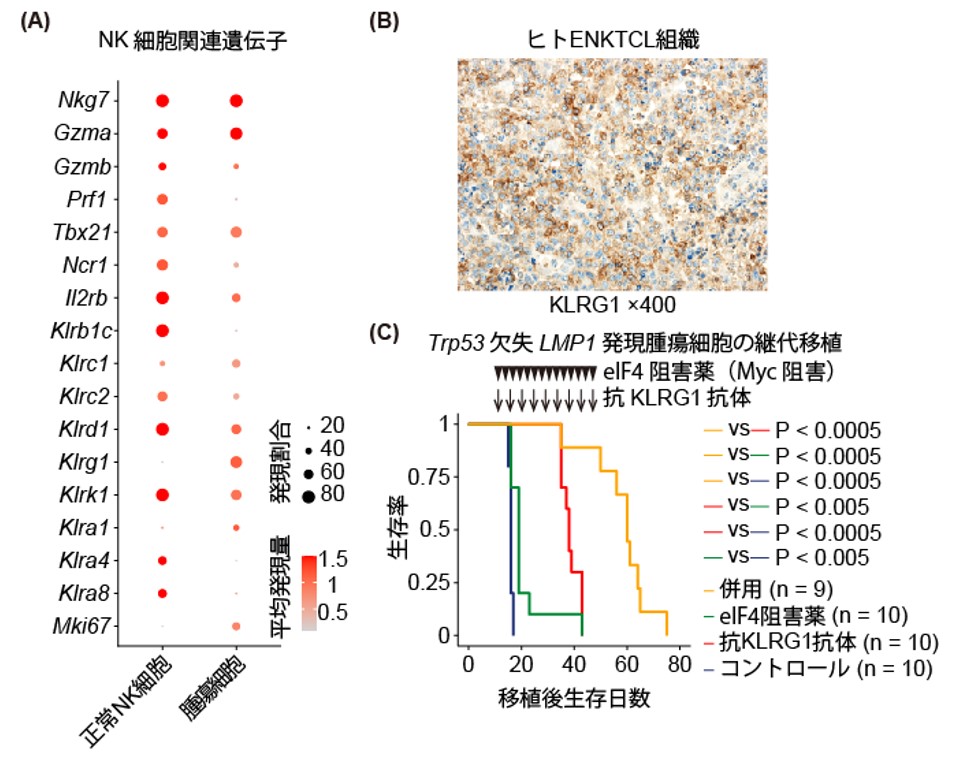

Mycの増幅とKLRG1を標的とした新規治療法の可能性を見出す

今回の研究では前項の微小環境を標的とした新規治療に加えて、リンパ腫細胞自体を治療標的とする二つの重要な分子を発見しました。一つ目は、がん遺伝子として知られるMyc遺伝子です。開発したマウスモデルの腫瘍では、このMyc遺伝子のコピー数が増加しており、特にLMP1を発現させたモデルで顕著でした。実際のENKTCLの患者さんの検体でも、同様にMYC遺伝子の活性が上昇していることを確認しました。

二つ目は、KLRG1という分子です。正常のNK細胞と腫瘍細胞の遺伝子発現を詳しく解析したところ、この分子が腫瘍細胞で特異的に発現していることを発見しました(図4A)。さらに、リンパ腫を発症したマウスの腫瘍細胞を、KLRG1を発現する細胞と発現しない細胞に分けて別のマウスに移植する実験を行ったところ、KLRG1を発現する細胞のみがリンパ腫を再び形成することが分かりました。重要な点として、このKLRG1は患者さんの腫瘍でも発現していることが確認されました(図4B)。

これらの知見に基づき、MYCの働きを抑制するeIF4阻害剤注9と、KLRG1を標的とする治療薬を組み合わせる新しい治療戦略を検討しました。マウスモデルでの実験では、この併用療法が単独治療と比較して、より効果的に腫瘍の増殖を抑制することが示されました(図4C)。現在、この治療法の作用機序のさらなる解明と臨床応用に向けた研究を進めています。この新しい治療戦略は、既存の治療法では十分な効果が得られない患者さんに対する、新たな治療選択肢となることが期待されます。

図4.NK細胞リンパ腫におけるMYCとKLRG1の新規治療標的としての可能性

図4.NK細胞リンパ腫におけるMYCとKLRG1の新規治療標的としての可能性

(A)正常のNK細胞と比較して、腫瘍性のNK細胞ではKLRG1の発現が著明に上昇している。

(B)マウスモデルで同定した新規治療標的であるKLRG1は、ヒトENKTCL患者の腫瘍組織においても発現していることが確認された。

(C)リンパ腫発症マウスに対してMYC阻害剤と抗KLRG1抗体の併用療法を行ったところ、無治療やそれぞれの単独治療と比較して有意な生存期間の延長が認められた。

展望

本研究では、NK細胞特異的なTrp53欠損マウスモデルを用いてENKTCLの発症メカニズムを解明し、Trp53欠損による唾液腺での組織常在性NK細胞の増加、EBウイルス由来のLMP1がもたらす腫瘍免疫微小環境の変化、そしてCXCL-CXCRシグナル注10やMyc、そしてKLRG1の病態への関与を明らかにしました。これらの知見に基づき、これらの分子を標的とした新規治療戦略を提案しました。

今後は、これらの治療戦略の臨床応用に向けた研究を進めていきます。現在の標準治療に抵抗性を示すENKTCL患者に対する新たな治療選択肢として、特に期待されます。さらに、本研究で得られた知見は、他のリンパ腫やEBウイルス関連がんの治療法開発にも応用できる可能性があり、がん治療全体の発展に寄与することが期待されます。

発表論文

雑誌名

Nature Communications

タイトル

Modeling NK-cell lymphoma in mice reveals its cell-of-origin and microenvironmental changes and identifies therapeutic targets

著者

古屋 淳史、谷川 智彦、水野 洸太、金 夏倫、伊藤 勇太、湯浅 光博、山口 健太郎、木暮 泰寛、斎藤 優樹、新垣 清登、田畑 真梨子、村上 紘一、千葉 健一、岡田 愛、白石 友一、Amira Marouf, Raphaël Liévin, Sammara Chaubard, Arnaud Jaccard, Olivier Hermine, Laurence de Leval, Olivier Tournilhac, Gandhi Damaj, Philippe Gaulard, Lucile Couronné、安居 輝人、中嶋 一貴、三好 寛明、大島 孝一、片岡 圭亮

掲載日

2024年10月22日

DOI

10.1038/s41467-024-53376-1

URL

https://doi.org/10.1038/s41467-024-53376-1(外部サイトにリンクします)

研究費

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST)

「悪性リンパ腫における遺伝子異常を基盤とした発症機構・分子病態の統合的解明」(JP21H05051)

「単一細胞マルチオミクス解析と革新的ゲノム編集技術を駆使したNK細胞腫瘍の病態解明」(JP22H03108)

「生体内ネットワークの理解による難治性がん克服に向けた挑戦」(JPMJMS2022) - 日本医療研究開発機構革新的がん医療実用化研究事業 網羅的遺伝子異常解析に基づいたNK細胞腫瘍の病態解明および新規標的分子の同定

革新的がん医療実用化研究事業 時空間マルチサンプリング検体の単一細胞解析によるヒト免疫療法の基盤となる免疫記憶の解明 - 公益財団法人 SGHがん研究助成

「網羅的遺伝子解析に基づくNK細胞腫瘍マウスモデリングおよび病態解明」 - 公益財団法人 MSD生命科学財団研究助成

「NK/T細胞腫瘍の発症・進展における遺伝子異常の役割の解明」 - 日本新薬公募研究助成

「NK細胞リンパ腫関連遺伝子異常の生体内における造腫瘍能の網羅的解明」 - 公益財団法人 武田科学振興財団武田報彰医学研究助成

「先端ゲノム技術を用いたリンパ腫発症の分子病態基盤の統合的解明」 - 公益財団法人 高松宮妃癌研究基金研究助成

「NK細胞腫瘍における新規創薬標的の探索」

用語解説

注1 節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型(Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type; ENKTCL)

NK細胞やT細胞から発生する悪性リンパ腫の一病型。主に鼻腔や上顎洞などに発症し、アジアや中南米に多く見られる予後不良な血液がん。

注2 EB(Epstein-Barr)ウイルス

ヘルペスウイルスの一種で、伝染性単核症の原因ウイルス。節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型をはじめ、特定の種類のがんの発症に関与することが知られている。

注3 がん抑制遺伝子

細胞の異常な増殖を抑える働きを持つ遺伝子。この遺伝子が機能を失うとがんの発生リスクが高まる。

注4 P糖タンパク質

がん細胞が抗がん剤を細胞外に排出するために利用するタンパク質。薬剤耐性の主要な原因の一つ。

注5 腫瘍免疫微小環境

がん細胞とその周囲に存在する免疫細胞、血管、支持組織などが相互作用する場。がんの進展や治療効果に重要な影響を与える。

注6 組織常在性NK細胞

特定の組織に定着して働くNK細胞。通常の循環型NK細胞とは異なる性質を持ち、組織の免疫機能において重要な役割を果たす。

注7 インターフェロンg

ウイルス感染などに対する生体防御に重要な役割を果たすタンパク質。免疫応答の調節や抗腫瘍効果を持つ。

注8 樹状細胞

免疫系の司令塔として働く細胞。異物の認識と他の免疫細胞への情報伝達を主に担う。

注9 eIF4阻害剤

がん細胞でしばしば活性化しているMYCの働きを阻害する薬剤。がん治療への応用が期待されている。

注10 CXCL-CXCRシグナル

免疫細胞の移動や活性化を制御する化学物質(ケモカイン)とその受容体による情報伝達系。

お問い合わせ先

研究に関する問い合わせ

国立研究開発法人国立がん研究センター

研究所 分子腫瘍学分野

古屋 淳史

慶應義塾大学医学部

内科学教室(血液)

片岡 圭亮

広報窓口

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室

慶應義塾大学

信濃町キャンパス総務課