2025-02-06 国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター(CBT)の伊藤正哉部長および武蔵野大学人間科学部堀越 勝客員教授(前・CBTセンター長)らの研究グループは、認知処理療法(Cognitive Processing Therapy; CPT)1)が、心的外傷後ストレス障害(Post-Traumatic Stress Disorder;PTSD)に対して有効であることをランダム化比較試験によって明らかにしました。

本研究成果は日本時間2025年2月6日午前1時に国際医学誌「JAMA Network Open」に掲載されました。

研究の背景

心的外傷的出来事に遭遇する機会は決して稀ではありません。心的外傷的出来事は、生命の危険にあったり、重傷を負ったり、性的な暴行を受ける出来事などを指します。出来事の例としては、災害、暴力、深刻な性被害、重度事故、戦闘、虐待などが挙げられます。そのような出来事を目撃することや、近親者が巻き込まれたのを知ることや災害救援者の体験等も含まれます。

心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、そのような心的外傷的出来事に遭遇した人が、再体験、回避、覚醒亢進、否定的な考えや感情といった症状によって機能障害を起こしている状態を指します。日本のPTSDの1年間の時点有病割合は0.7%であり(生涯有病割合は1.3%)、単純推定で約87万人がPTSDを有すると推定されます(Kawakami et al.、 2014)1)。

PTSDの治療ガイドラインや系統的レビューでは、効果的な治療として、トラウマを扱う認知行動療法を推奨しています。代表的なものに持続エクスポージャー療法、CPT、眼球運動による脱感作と再処理法(EMDR)があります。国内では、犯罪被害を受けてPTSDを有する方に対する持続エクスポージャー療法の有効性が示されていますが、PTSD治療が行き届いているとは言い難い現状からは、治療の選択肢を充実させる試みは急務といえます。

このような背景から、本研究グループでは、本邦で活用できるPTSDの治療選択肢の一つとして、CPTに着目しました。CPTは、海外で有効性を示すエビデンスが多く蓄積されているものの、本邦や東アジア地域においてその有効性を結論づける臨床試験はありませんでした。

研究の概要

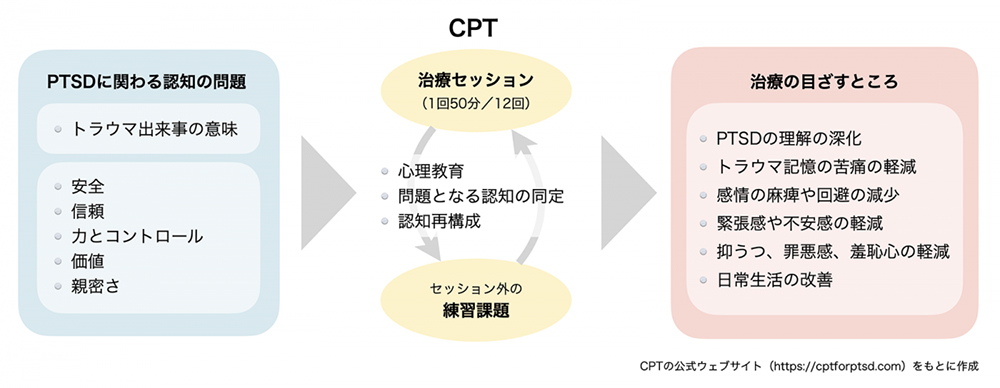

本研究の目的は、日本の医療現場において、CPTがPTSD治療として有効かを検証することでした。国立精神・神経医療研究センター病院で実施されたこのランダム化比較試験では、通常治療にCPTを加えた条件が、通常治療のみの条件よりも優れているかを検証しました。CPTは、厚生労働省障害者対策総合研究事業等で開発された日本語版のマニュアルに基づき行われました。CPTは16週の間に、50分のセッションを12回にわたり実施しました。

主たる評価項目は、どちらの条件に割り付けられたかを知らない評価者によって、PTSD臨床診断面接尺度(CAPS-5)を用いて測定されたPTSD症状でした。その他に、自己報告式尺度でのPTSD症状・うつ症状・自殺念慮・生活の質・生活機能や、臨床全般印象についても評価されました。評価は、治療開始前、治療中(8週)、介入期間終了時(17週)、介入終了から4ヵ月後(34週)に行いました。また、治療の実施可能性や受容性を検討するために、研究参加が中止になる人の割合や、重篤な有害事象の発生も確認しました。

PTSDの基準を満たす成人60名(女性54名、男性6名)が研究に参加し、その平均年齢は36.9歳(SD=9.9)でした。CPTを実施した条件ではCAPS-5で14点の低下、通常治療のみの群では0.15点の低下であり、両群で統計的に有意な差が認められました。自己記入式のPTSD症状、うつ症状、自殺念慮、生活の質、生活機能、臨床全般印象度のすべてにおいて、対照群に比してCPTの条件の方でより大きな改善が認められました。CPT治療を完遂した人の割合は29名中で27名(93.1%)でした。介入期間中、CPT実施群では重篤な有害事象は認められませんでしたが、対照群では3回の発生が認められました。4カ月後の評価では、CPT実施群において改善が維持されているか、さらなる改善を認めました。

本研究の参加者は、長期にわたってPTSDを抱えており(平均147カ月)、精神科の併存疾患を有しており(63.3%)、向精神薬を服用しており(71.7%)、約半数が児童期に虐待を受けた経験(45.0%)がありました。このような重篤な臨床背景がある中でも、CPTの有効性を確認できたことは大きな意義を有すると捉えられます。

今後の展望

上記のように、日本の精神科という医療環境において、通常治療のみに比べて、通常治療にCPTを追加して実施することが、PTSD症状の改善に有効であることが示唆されました。公認心理師、医師、看護師といった医療関係者がCPTを提供できる訓練体制を整備し、より広くCPTを活用できる体制を構築していくことが求められます。臨床家がCPTを提供するには、研修を受ける必要があります。厚生労働省認知行動療法研修事業では、これまでCPT研修が実施されてきました。また、厚生労働省PTSD対策専門研修事業においても、CPTの考え方に基づく支援の方法に関しての講義が含まれています。今後は、こうした研修体制をより一層充実させていくことが期待されます。具体的には、CPTの考え方や方法について、わかりやすく紹介するウェブサイトの構築を進めています。当センターでは、実装科学の手法を用いて、より効果的にCPTを提供できる体制を構築していく研究を推進していきます。

引用文献

1)Kawakami N, Tsuchiya M, Umeda M, Koenen K. C, Kessler R. C. & The World Mental Health Survey Japan (2014). Trauma and posttraumatic stress disorder in Japan: results from the World Mental Health Japan Survey. Journal of psychiatric research、 53、 157–165. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395614000247?via%3Dihub

用語の説明

1)認知処理療法(Cognitive processing therapy; CPT): 米国のPatricia Resick博士、Kathleen Chard博士、Candice Monson博士によって、1980年代後半に開発された心理療法。PTSDに対するマニュアル化された認知行動療法であり、トラウマティックな出来事の意味のほか、自己、他者、および世界に関する不適応的な考えを再構築することによって、出来事に纏わる感情処理を促進することに焦点を当てる。児童虐待、戦闘、レイプ、自然災害など様々な心的外傷に関連するPTSD症状の軽減に有効であることが示され、PTSD治療ガイドラインや系統的レビューにおいて、効果的な心理療法として推奨。

原著論文情報

・論文名: Cognitive Processing Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Japan: A Randomized Controlled Trial

・著者:Masaya Ito, Akiko Katayanagi, Mitsuhiro Miyamae, Tamae Inomata, Yuriko Takagishi, Akiko Kikuchi, Miyuki Makino, Yoko Matsuda, Keiko Yamaguchi, Chiaki Nakayama, Kyosuke Kaneko, Chika Yokoyama, Fumi Imamura, Ayako Kanie, Mari Oba, Satoshi Tanaka, Satomi Nakajima, Tomomi Narisawa, Kyoko Akutsu, Rieko Konno, Yuki Oe, Naotsugu Hirabayashi, Toshi A. Furukawa, Patricia A. Resick and Masaru Horikoshi

・掲載誌: JAMA Network Open, 2025;8(2):e2458059.

・doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.58059

研究経費

本研究結果は、以下の日本学術振興会・科学研究費補助金、および国立精神・神経医療研究センター精神・神経疾患研究開発費の支援を受けて行われました。

日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究(A)「心的外傷後ストレス障害に対する認知処理療法の有効性及び臨床展開(研究代表者:堀越勝、研究課題番号:15H01979)」

日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究(B)「トラウマ関連障害への認知処理療法の均てん化のための包括研究(研究代表者:堀越勝、研究課題番号:19H01767)」

日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究(B)「トラウマ関連障害への認知処理療法の有効性及び作用機序の検証と適用拡大(研究代表者:堀越勝、研究課題番号:22H01097)」

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 障害者対策総合研究開発事業「新たな認知行動療法プログラムの開発と普及に関する研究(研究分担者:伊藤正哉、課題番号:16769055)」

関連リンク

>認知行動療法センター

https://cbt.ncnp.go.jp/

お問い合わせ

【研究に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

認知行動療法センター 研究開発部 伊藤正哉

【報道に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

総務課 広報室