2019-06-19 理化学研究所

理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター高次認知機能動態研究チームの渡部喬光副チームリーダーらの国際共同研究チーム※は、高機能自閉症スペクトラム(ASD)[1]において、なぜ感覚症状と高次認知機能症状が共存するのかに関する神経学的基盤の一端を解明しました。

本研究成果は、感覚過敏から社会性の障がい、強いこだわりまで、さまざまな症状を同時に呈するASDの統一的理解を加速させ、より包括的な診断や治療法開発の端緒になる知見と考えられます。

ASDは、コミュニケーションの困難さやこだわりの強さなどを特徴とする発達障がい[2]の一つです。これらの中核症状に加えて近年は、ほぼ必ず認められる症状として感覚症状も注目されています。しかし、比較的シンプルな情報処理に関わる感覚症状と、コミュニケーションなど複雑で高次な脳機能の症状とが、なぜ一人のASD当事者の中で同居していることが多いのか、そのメカニズムは明らかになっていませんでした。

今回、国際共同研究チームはまず、新しい心理課題を用いることで、高機能ASD当事者に見られる感覚症状の一つ(視覚の非柔軟性)が、高次認知機能が関わる中核症状の一つ(こだわりの強さ)と関連していることを発見しました。さらに、解剖学的磁気共鳴画像法[3]を用いることで、この感覚症状および高次認知機能症状が右後上頭頂葉領域を神経基盤として共有しており、その脳部位の灰白質[4]がASD当事者で減少しているために両症状が共存できている可能性があることを突き止めました。

本研究は、アメリカの科学雑誌『The Journal of Neuroscience』(6月18日付け:日本時間6月19日)に掲載されます。

図 視覚の非柔軟性とこだわりの強さは神経基盤を共有している

※国際共同研究チーム

理化学研究所 脳神経科学研究センター 高次認知機能動態研究チーム

副チームリーダー 渡部 喬光(わたなべ たかみつ)

ケンブリッジ大学

講師 レベッカ・P・ローソン(Rebecca P. Lawson)

ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン

大学院生(当時) イルバ・S・E・ヴァルデン(Ylva S. E. Walldén)

教授 ギャラン・リース(Geraint Rees)

※研究支援

本研究は、先進医薬研究振興財団 精神薬療分野一般研究助成「自閉症の認知的硬直性を引き起こす神経ダイナミクスの同定(研究代表者:渡部喬光)」、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金 研究活動スタート支援「Investigation and intervention of brain dynamics underpinning autistic cognitive rigidity(研究代表者:渡部喬光)」、同基盤研究(B)「自閉症の認知硬直性を惹起する神経遷移ダイナミクスの同定と動的脳刺激法による介入(研究代表者:渡部喬光)」、福原心理教育研究振興基金「自発的認知柔軟性を支える神経動態の解明:高機能自閉症研究の視点から(研究代表者:渡部喬光)」、Marie-Curie Individual Fellowship 「AutismRigidPercept(研究代表者:渡部喬光)」、Wellcome Trust (研究代表者:Geraint Rees)による支援を受けて行われました。

背景

自閉症(自閉症スペクトラム:ASD)は、コミュニケーションの困難さや、特定のものや行動への強いこだわりなどを特徴とする発達障がいの一つです。これらの症状は対症療法によって和らぐ場合もありますが、生涯にわたり現れ続けます。近年はASDの症状として、こうした複雑な高次脳機能の非定型[5]性を背景とした症状だけではなく、より基本的な脳機能に由来すると思われる感覚症状にも注目が集まっています。視覚刺激に対する過敏性や、視覚意識の過度の安定性、聴覚や嗅覚刺激に対する過度の反応など、日常生活や社会生活に大きな影響を及ぼす症状が報告されています。

しかし、なぜこのような比較的シンプルな情報処理を担う神経ネットワークと関係が深い感覚症状が、より複雑で高次の神経情報処理能力と関連が強いはずの認知機能症状(コミュニケーションの困難さや強いこだわり)と、1人のASD当事者の中で同居しているのか、そしてそもそもこれらの感覚症状と高次認知機能症状が関連しているのかについては、ほとんど明らかにされてきませんでした。

研究手法と成果

本研究では、成人の高機能ASD当事者群(以下『ASD当事者群』、22人)と性別・年齢・知能指数などをそろえたコントロール群(発達障がいでない定型[5]発達者、22人)を対象に、1.心理実験によって行動パターンを、2.磁気共鳴画像法(MRI)を用いて大脳の解剖学的特徴を収集・解析しました。

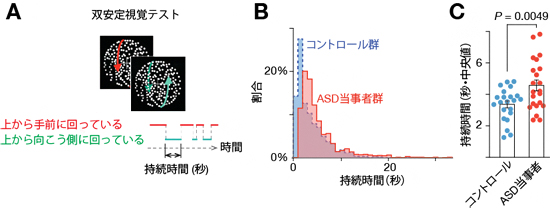

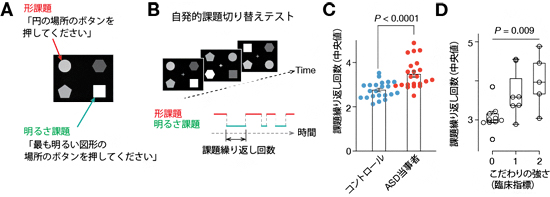

まず国際共同研究チームは、視覚意識の安定性を双安定視覚テスト[6](図1A)によって定量化することで、ASD当事者群はコントロール群と比べて視覚意識が有意に安定している(=柔軟でない)という結果を得ました(図1B,C)。

次に、自発的課題切り替えテストを用いることで、ASDの中核症状の一つであるこだわりの強さを定量化しました。 このテストで被験者は、形と明るさが異なる四つの図形が四隅に配置されたパネルを次々に提示されます。そしてそれぞれのパネルごとに、あるルールに従って一つの図形を選択し、その図形の場所を手元のボタンでなるべく速く正確に押すことが求められます。ルールは、明るさに関するものと形に関するものの2種類あります。被験者はこれらのルールに基づいて、例えば最も明るい図形を選ぶことや、円を選ぶことなどを求められます(図2A)。

パネルごとにどのルールで図形を選ぶかは、被験者の自由です。被験者は、「なるべく二つのルールを同じ頻度で選ぶようにしてみてください。ただし、2回同じルールを続けたら次の2回はもう一つのルールを選ぶなど、規則的な切り替えはしないでください。また回数も数えず、なるべくランダムにルールを選んでください」とだけ伝えられます(課題切り替えの自発性およびランダム性[7])。

このような条件のもと、同じルールをどの程度繰り返すのかという回数をもって、被験者のこだわりの強さの指標としました(図2B)。実際、ASD当事者群はコントロール群に比べて、同じルールをより長く繰り返す傾向がありました(図2C)。さらに、この自発的課題繰り返し回数は、別途計測されたASD当事者らのこだわりの強さに関する臨床的な指標とも有意に関連していました(図2D)。また、ASD当事者群がコントロール群に比べてより長く同じルールを繰り返す傾向にあったことは、ASD当事者群の課題切り替えにかかる認知機能的・運動機能的負荷とは関係していませんでした(課題切り替えに関わる運動・認知機能の影響[8])。

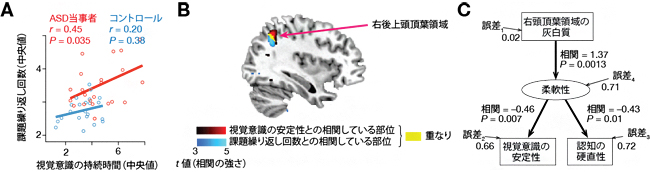

これらの行動実験の結果をもとに、ASD当事者の感覚症状(視覚意識の安定性)と高次認知機能症状(こだわりの強さ)との関係を検証すると、視覚意識の過度の安定性が、こだわりの強さと相関していることが明らかになりました(図3A)。 さらに、解剖学的磁気共鳴画像法を用いて、このニつの行動指標と大脳の灰白質との関連をそれぞれ調べ、比較することで、右後上頭頂葉領域の灰白質の減少だけが両症状の重症度と共通して相関していることを発見しました(図3B)。加えて、ノンパラメトリック媒介分析[9]や構造方程式モデリング解析[10]を行うことで、この脳領域の灰白質減少が両症状の共出現を可能にしている神経基盤の一つであることを突き止めました(図3C)。

今後の期待

今回の発見は、ASDの一見多様で互いに無関係なように思えていた感覚症状と高次認知機能症状との間に共通の神経基盤がある可能性を初めて示したものです。

今後は、今回の発見が他のカテゴリーのASD当事者にも当てはまるのか、右後上頭頂葉領域の灰白質減少がどのようなメカニズム・プロセスでこの二つの症状を引き起こしているのかなどを解明することで、本知見をより深める必要があるでしょう。

一方で、本研究の結果は、ASDに対する包括的な治療法の開発のあらたな端緒を提示したものということができ、今後の臨床応用が期待できます。

原論文情報

Takamitsu Watanabe, Rebecca P Lawson, Ylva S. E. Walldén, Geraint Rees, “A neuroanatomical substrate linking perceptual stability to cognitive rigidity in autism”, The Journal of Neuroscience. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2831-18.2019

発表者

理化学研究所

脳神経科学研究センター 高次認知機能動態研究チーム

副チームリーダー 渡部 喬光(わたなべ たかみつ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

補足説明

-

- 自閉症スペクトラム(ASD)

- 自閉症スペクトラム(自閉症)は、コミュニケーションの困難さと、限定された興味やこだわりの強さ(認知の硬直性)を中核症状とする発達障がい。100人に1人の割合で見られる。本研究では特に、言語機能に困難がなく、知能も平均もしくはそれ以上のグループ(高機能ASD)を対象としている。ASDはAutistic Spectrum Disorderの略。

-

- 発達障がい

- 小児期に現れて生涯続く、非定型的発達に起因する状態。言語や運動、学習能力、社会的コミュニケーション能力など、さまざまな能力の非定型的発達が報告されている。

-

- 解剖学的磁気共鳴画像法

- 磁気共鳴画像法(MRI)によって脳の構造を示すデータを取得し、それに信号処理を施すことで、例えば1mm単位で各脳部位の灰白質や白質の密度といった解剖学的な特徴を計算することができる。本研究においてはさらに、このような解剖学的特徴と心理実験での行動指標との相関を計算することで、各症状に関与する神経基盤を探索した。

-

- 灰白質

- 脳の組織のうち、神経細胞の細胞体が主に存在している部分。

-

- 定型、非定型

- 非定型とは、自閉症スペクトラムを「発達障がい」としてではなく、「標準的な発達ではない状態」として表現するために主に使われ出した用語であり、年齢とともに標準的な発達をしていないことを指す。定型とは、そうでない状態、すなわち神経学的に明らかな差のない状態を指す。

-

- 双安定視覚テスト

- このテストで被験者は、上下に動く点の集合体を提示される。この2次元の点の集合運動は、知覚としてはまるで立体の球が縦方向に回転しているように見えるように調整されている。知覚される球体の回転方向(自分に向かってくるように回っているのか、離れていくように回っていくのか)が、自発的に変わったタイミングを被験者に報告してもらうテストである。

-

- 課題切り替えの自発性およびランダム性

- このテストにおける課題切り替えの自発性は、コントロールテストである「指示付き課題切り替えテスト」における反応時間と比較することで検証され、担保された(史実機課題切り替えテストについては補足説明[6]参照)。課題切り替えのランダム性は、理想的なランダム切り替えをコンピュータでシミュレーションし、そこでの行動パターンと実際の実験でも行動パターンが極めて似ている、という点を担保とした。

-

- 課題切り替えに関わる運動・認知機能の影響

- 課題切り替えという行為自体が、スイッチコストと呼ばれる運動認知機能の負荷をもたらすことが知られている。そのため、このスイッチコスト自体がASD被験者では大きく、それが自発的課題切り替えの遅延につながっている可能性も否定できない。本研究ではこの可能性を検証するために、コントロール実験として「指示付き課題切り替えテスト」も行われた。

指示付き課題切り替えテストでは、パネルの中央にどちらの規則で図形を選ぶかの指示がつく。つまり、中央に「明」と出たら最も明るい図形の場所に対応するボタンを押し、中央に「円」と出たら円の場所に対応するボタンを押す、ということになる。指示が出る順番は、その直前に行われた自発的課題切り替えテストでの被験者の選択をもとに決定された。結果として、自発的か指示付きかの違いを除けば、被験者の見た目の行動は2種類の心理テスト間で同じとなる。

こういった相同性にかかわらず、自発的課題切り替えテストと異なり、指示付き課題切り替えテストではASD当事者に特異的な行動パターンは認められなかった。さらに、反応時間もスイッチコストもコントロール群とほとんど変わらなかった。また、こういった反応時間やスイッチコストと、自発的課題切り替えテストでの課題繰り返し回数は相関していなかった。

-

- ノンパラメトリック媒介分析

- 二つの現象の相関が、ある別な因子が二つをつなげることによって成立しているのかということを算出する統計解析手法。

-

- 構造方程式モデリング解析

- 複数の現象間の関係を、モデルをもとに検証する手法。モデルの中に実際の実験では計測していない因子(潜在変数)を組み込むことができる。本研究では、図3Cの「柔軟性」がその潜在変数にあたる。

図1 視覚の非柔軟性に関する実験と結果

A. 視覚の非柔軟性は、双安定視覚テストにおける視覚意識の持続時間を持って定量化された。

B.C. ASD当事者は、コントロール群に比べて視覚意識の持続時間が長かった。

図2 こだわりの強さを測るための実験およびその結果

A. 自発的課題切り替えテストでは、四隅に形と明るさの異なる図形が配置されたパネルが次々と提示された。被験者にはそれぞれについて、形課題か明るさ課題を行ってもらった。ただし、どちらを行うかは各被験者にパネルごとになるべくランダムに自由に決めてもらった。

B. その課題切り替え回数を、こだわりの強さの指標とした。

C. この繰り返し回数はASD当事者で多かった。

D. 自発的課題繰り返し回数は、心理課題ではなく臨床的に評価されるASD当事者のこだわりの強さとも関連していた。つまり、臨床指標上こだわりが強い当事者ほど、課題繰り返し回数も多かった。

図3 感覚症状と認知機能症状の関連とその神経基盤

A. 視覚意識の安定性とこだわりの強さは、ASD当事者において特に相関していた。

B. その両症状の強さと同時に関連していたのは右後上頭頂葉領域の灰白質減少だった。

C. 実際、構造方程式モデリング解析では、この脳領域の灰白質現象が、感覚・認知機能ともに共通する柔軟性を低下させることにつながっており、その結果、一見無関係に思える両症状が出現することが示唆された。

また、この脳領域の灰白質がそもそもASD当事者群ではコントロール群に比べて減少していることを、複数の独立したデータを用いて確かめました。