2018-06-01 国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(略称:国循)病院予防健診部の小久保喜弘医長らの研究グループは、吹田研究(注1)のデータから①全頚動脈のうち循環器病発症リスクを予測しやすい測定部位を決め、それを用いて②頚動脈プラーク(注2)進展が循環器病発症リスクの要因となることを、世界で初めて示しました。本研究成果は、米国心臓協会の専門誌「Journal of American Heart Association」に2018年6月1日に掲載されました(DOI: 10.1161/JAHA.117.007720)。

背景

頚動脈の血管壁は、内側から内膜・中膜・外膜で構成されています。動脈硬化の程度を画像で確認することを目的とした頚動脈エコー検査では、このうち内膜と中膜の複合体の厚さ(intima-media thickness:IMT、図1)を測定します。

一般的には全頚動脈のうち計測しやすい総頚動脈のIMT≧1.1mmで動脈硬化が進展しているといわれています。しかし、①どのように測定すると脳卒中や虚血性心疾患といった循環器病の発症リスクを正確に予測できるかについては、一定の見解がありません(注3)。また、②IMT値が徐々に進展(肥厚)した場合の循環器病発症リスクを追跡したコホート研究(注4)もまだありませんでした。

研究手法と成果

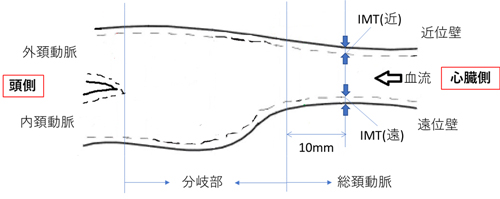

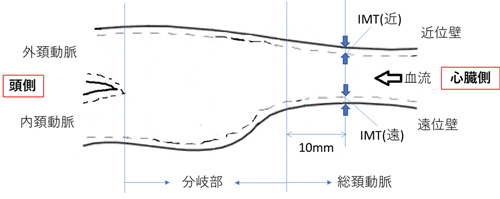

小久保医長らの研究チームは、吹田研究で1994年4月~2001年8月に最初に頚部超音波検査(頚部エコー)を実施したうち、追跡可能な4,724名を研究対象としました(図2)。図3のとおり総頚動脈と分岐部の境界より10mm心臓側の、皮膚側(近位壁)と体の内側(遠位壁)のIMT値を左右両側(合計4ヶ所)で計測し、平均値を算出しました(平均IMT値)。また、総頚動脈および頚動脈全体の測定可能部位の最大値(それぞれMax-CIMTとMax-IMTとする)も計測し、追跡開始時および追跡期間中の循環器病発症の関係を調べました。初回検査時(ベースライン時)の各種IMTを4等分に分け(四分位)、循環器病(脳卒中および虚血性心疾患)発症との関係を解析しました。

その結果、4,724人を平均12.7年追跡したところ、脳卒中の発症は221人、虚血性心疾患の発症は154人でした。平均IMT値>0.95 mm、Max-CIMT>0.95 mm、Max-IMT>1.2 mmで循環器病発症が有意に高いことが明らかになりました(図4)。吹田リスクスコア(注5)に各種IMT値を加えた結果、平均IMT値では有意差がなかったものの、Max-CIMT値で6%、Max-IMT値で5.9%、予測能を改善することができました(純再分類改善度[NRI, Net reclassification index])。

また、ベースライン時に頚動脈プラークを有さない追跡可能な2,722人について2年ごとにIMT測定を行い、2005年3月まで追跡を行ったところ、追跡期間中に193人がMax-CIMT>1.1mm、153人がMax-IMT>1.7mmとなり、それ以降69人が脳卒中を、43人が虚血性心疾患を発症しました(追跡期間平均8.7年)。観察期間中にMax-CIMT>1.1mmとなった群は循環器病・脳卒中・虚血性心疾患のリスクが2倍近くになったものの、Max-IMT>1.7mm(図4解説参照)となった群では有意な循環器病発症リスクは認められませんでした(図5)。さらに、Max-CIMTが5年間で1mm肥厚することで循環器病発症リスクは3倍近くになりますが(図6)、Max-IMTの肥厚については循環器病発症リスクとは言えませんでした。

以上の結果から、①両側の総頚動脈のIMT測定で最大IMT>1.1mmが循環器病発症リスク予測に有効で、Max-CIMT>1.1mmをプラークと定義すると、②初回測定時にプラークがなくてもその後プラークができた場合、その後の循環器病発症リスクが高まることを世界で初めて示すことができました。

今後の展望・課題

本研究により、頚動脈エコー、特に総頚動脈の最大値を測定することが循環器病発症リスク診断に有用であることが明らかになりました(勿論それ以外の部位で狭窄や潰瘍などの異常所見がある場合はそれ自身臨床的に重要ですが)。今後は、追跡中にMax-CIMT>1.1mmとなった例の集積および解析を行い、IMT肥厚の要因を検証することで頚動脈硬化症のリスクスコアの開発を目指します。

本研究は、文部科研萌芽研究(17K19873)、基盤B(16H05252)、循環器病研究開発費(22-1-2)の支援を受けて行いました。

(注1)吹田研究

国循が1989年より実施している、吹田市民を対象とした追跡研究。わが国のコホート研究(下記注4参照)の中でも、特に全国民の7割以上を占めている都市部住民を対象としていることに特徴があり、より国民の生活習慣に合致した研究とされている。

(注2)プラーク

動脈の血管壁に血液中の不要なコレステロールなどが蓄積した、おかゆのような(粥状)動脈硬化巣。破裂することで血栓ができやすくなり、全身の血栓性疾患の原因となる。

(注3)日本脳神経超音波学会で出された「超音波による頚動脈病変の標準的評価法 2017」ガイドラインでは、「IMTは予後指標の代用マーカーである」という項目で、有効性による分類が一般住民に対して「C2:根拠がないので勧められない」、動脈硬化性疾患に対して「C1:勧められるだけの根拠が明確でない」となっています。

・超音波による頚動脈病変の標準的評価法 2017

(注4)コホート研究

ある集団を、疾病発生までの過程を時間を追って観察する研究のこと。代表的なコホート研究には、心臓病の危険因子を突き止めるために約70年前に米国で始まり今でも世界中の循環器病研究に大きな影響を与え続けているフラミンガム研究、年齢や職業に偏りがない平均的日本人の研究として信頼性の高い久山町研究、吹田研究等がある。

(注5)吹田リスクスコア

吹田研究の成果の一つである、冠動脈疾患を予測するスコア。近年循環器病リスク因子として知られるようになった慢性腎臓病などの項目を米国フラミンガムリスクスコアに追加し、わが国都市部住民における冠動脈疾患リスクを精確に予測できる指標とされる。

・吹田スコア発表時のプレスリリース

(図1)頚動脈超音波画像と頚動脈組織

超音波(エコー)検査では、外膜とIMTを確認することができる。表皮に近い方が近位壁、遠い方(体の内部に近い方)が遠位壁となる。

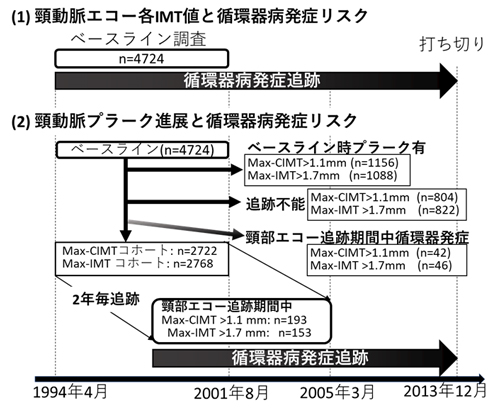

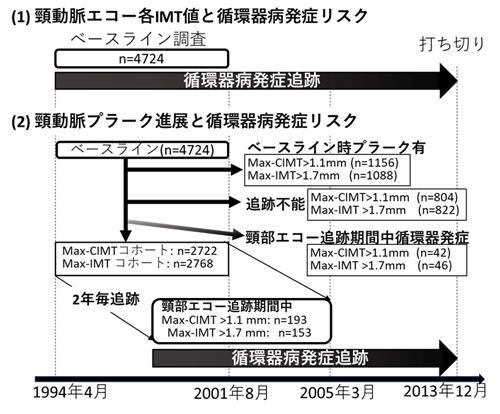

(図2)研究デザイン

初回頚動脈エコー検査は1994年4月~2001年8月に実施。1994年~2005年で追跡可能な対象者のうち循環器病発症例を除外し、その頚動脈硬化進展を2年ごとにエコー検査を行って確認し、初回検査以降初めて動脈硬化が進展した場合のそれ以降の循環器病発症との関係を検証した。

(図3)頚動脈の超音波検査測定部位

本研究では、(ⅰ)総頚動脈のうち左右それぞれ分岐部から10mm心臓側の地点の近位壁および遠位壁のIMT値(矢印部分)、(ⅱ)総頚動脈IMTの最大値、(ⅲ)総頚動脈・分岐部・内頚動脈・外頚動脈全て含めた中でのIMTの最大値を計測した。

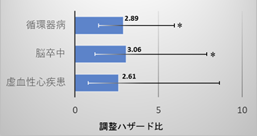

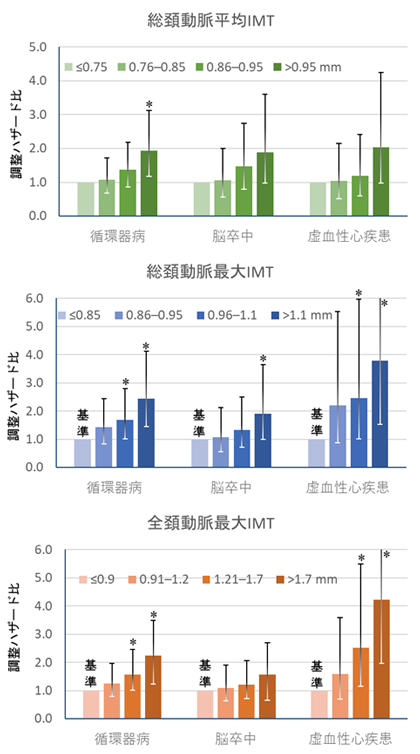

(図4)各IMT四分位別による循環器病・脳卒中・虚血性心疾患発症リスク

全ての対象者のIMT値を、小さいものから順番に4等分にし、各群のリスクを検証した。全ての分類において、IMT値が大きくなるほど調整ハザード比(基準を1とした場合の起こりやすさ)が大きくなり、循環器病発症リスクが高まることがわかる。

総頚動脈平均IMTは第4四分位の>0.95mmで循環器病発症リスクにはなっているが、脳卒中と虚血性心疾患発症リスク傾向性が見られるが有意ではなかった。総頚動脈最大IMTは第4四分位の>1.1mmで循環器病、脳卒中、虚血性心疾患共に発症リスクになっていた。全頚動脈最大IMTは、第3,4四分位の>1.2mmで循環器病、虚血性心疾患発症リスクでしたが、脳卒中は第4四分位の>1.7mmで傾向はみられるものの有意ではなかった。また、全頚動脈最大IMTは第4四分位の>1.7mmをカットオフ値とした場合のハザード比が1.30 (95%信頼区間, 0.98-1.71, p=0.07)となっており、全頚動脈最大IMT>1.7mmをカットオフ値の候補として残した。以上から総頚動脈最大IMT>1.1mmと全頚動脈最大INT>1.7mmを候補として挙げた。

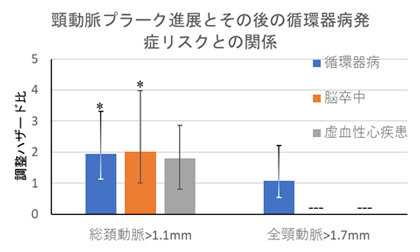

(図5)頚動脈硬化進展とその後の循環器病発症リスク

初回測定時にMax-CIMT<1.1mmまたはMax-IMT<1.7mmで、追跡中にこれらの基準を上回った例について、Max-CIMT≧1.1mmの場合は循環器病・脳卒中・虚血性心疾患のいずれも発症リスクが2倍近くに上昇した。一方、Max-IMT≧1.7mmの場合の循環器病発症リスクは有意に上昇したとはいえなかった。(Max-IMT≧1.7mmの脳卒中および虚血性心疾患発症数が少なく解析不能であったため、図で「---」表記としている)

(図6)Max-CIMTが5年間で1mm進展する際の循環器病発症リスク

Max-CIMTが5年間で1mm肥厚することで、循環器病全体、脳卒中の発症リスクが約3倍になる。