2025-02-19 京都大学

藤井悠里 人間・環境学研究科助教、武田真之介 同修士課程学生、大波千恵子 同特別研究員、宮下英明 同教授、松尾太郎 名古屋大学准教授、三輪久美子 同特任助教らの研究グループは、東北大学、東京科学大学、龍谷大学との共同研究で、地球と光合成生物のやり取り(共進化)を通して見えてきた、シアノバクテリアの光アンテナの初期進化とそれを牽引した「緑の海仮説」を提唱しました。

シアノバクテリアは地球における生命の多様化と地球表層の酸化の起点となった重要な光合成生物であるものの、シアノバクテリアがクロロフィルの吸収する青や赤と相補的な緑の光を利用して繁栄してきた理由は分かっていませんでした。緑の光を光合成に利用するには、緑の光を吸収し、その光エネルギーをクロロフィルに渡す仕組みを獲得するとともに、その仕組みが優位に働く環境が必要であったはずだからです。

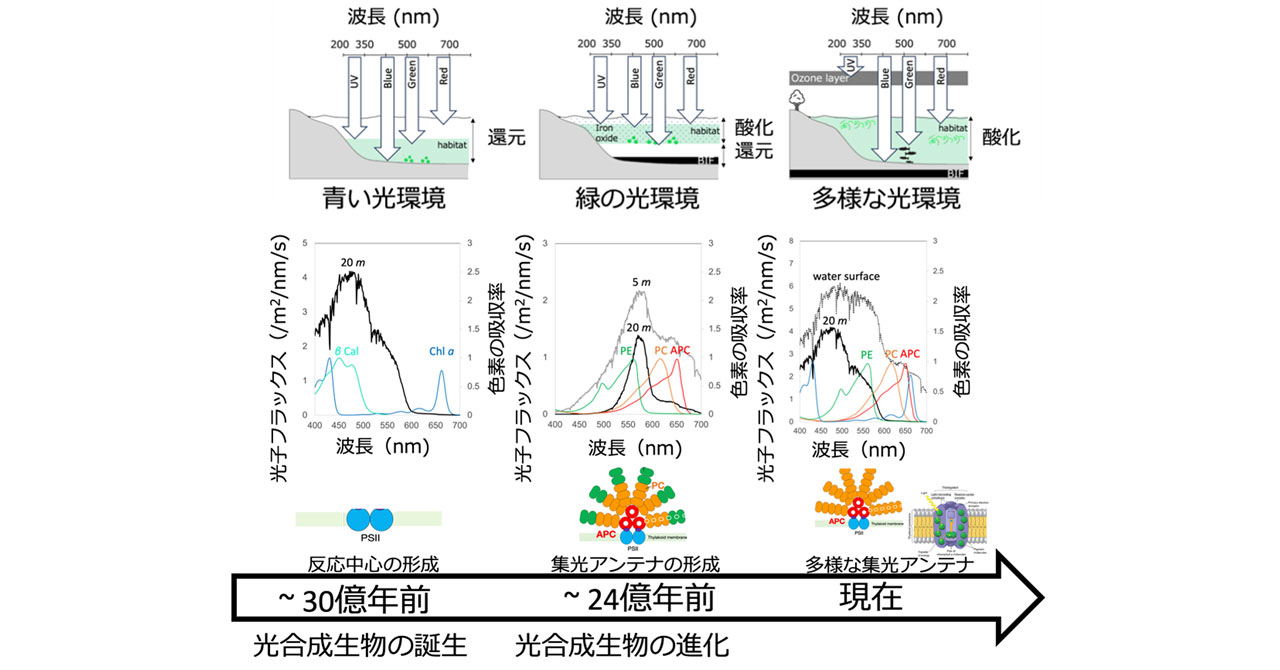

ここで本研究グループは、シアノバクテリアが誕生した太古代における水中の光環境に着目しました。太古代の貧酸素の水に溶け込んでいる二価の鉄が光合成によって発生した酸素によって酸化され、紫外線から青の光を吸収した結果、水中は緑の光であふれていたことが分かりました。生物実験および分子系統樹解析によって、シアノバクテリアが太古の緑の光環境で繁栄した可能性が明らかになりました。

光合成生物の活動によって生まれた緑の海は、紫外線を効率的に遮へいすることで生命を育む現場になったと同時に、遠くの惑星の生命の存在の指標にもなるかもしれません。

本研究成果は、2025年2月18日に、国際学術誌「Nature Ecology & Evolution」に掲載されました。

大気・水中の酸化還元状態(上)、水中の光環境(中)、光合成生物の進化(下)

詳しい研究内容について

太古の昔、生命を育んだ海は「緑色」だった?~25億年前の地球と光合成生物の進化の解明~

研究者情報

研究者名:藤井 悠里

研究者名:宮下 英明

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1038/s41559-025-02637-3

【書誌情報】

Taro Matsuo, Kumiko Ito-Miwa, Yosuke Hoshino, Yuri I. Fujii, Satomi Kanno, Kazuhiro J. Fujimoto, Rio Tsuji, Shinnosuke Takeda, Chieko Onami, Chihiro Arai, Yoko Yoshiyama, Yoshihisa Mino, Yuki Kato, Takeshi Yanai, Yuichi Fujita, Shinji Masuda, Takeshi Kakegawa, Hideaki Miyashita (2025). Archaean green-light environments drove the evolution of cyanobacteria’s light-harvesting system. Nature Ecology & Evolution.