医療・健康

医療・健康 ヒトの温熱感覚に関わる脳部位と活動パターンを発見~脳波解析による温熱環境の客観的評価への試み~

2024-12-12 早稲田大学発表のポイント ヒトの温熱感覚に関わる脳の部位とその活動パターンを明らかにすることを目的に、簡便なウエアラブル型脳波計を用いた解析を実施したところ、温刺激や冷刺激を指先に行うと、共通する脳部位での活動が見られ...

医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康  生物工学一般

生物工学一般  医療・健康

医療・健康  医療・健康

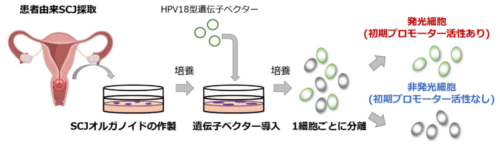

医療・健康  細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学  生物化学工学

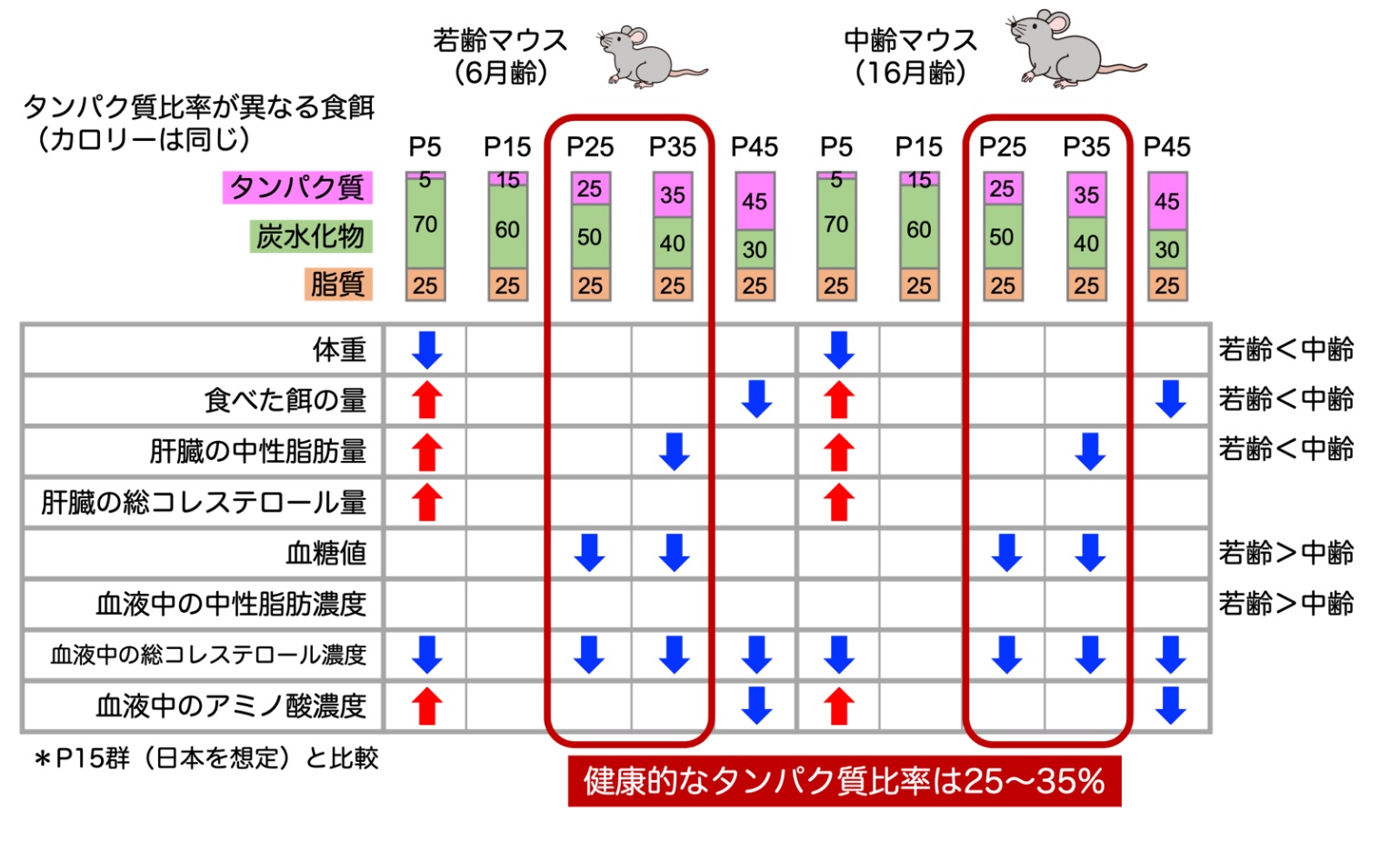

生物化学工学  医療・健康

医療・健康  医療・健康

医療・健康