2024-05-13 量子科学技術研究開発機構

ポイント

- レーザー光によるイオン加速(※1)の世界最高到達速度を更新し、光速の約50%を達成

- がん治療に必要な速度のイオンをレーザーのみで生成、加速できる技術を確立

- レーザー技術のみで動作する超小型の粒子線がん治療装置の実現に向けた大きな一歩

概要

量子科学技術研究開発機構(理事長 小安重夫、以下「QST」)関西光量子科学研究所 光量子ビーム科学研究部 先端レーザー科学研究グループ、西内満美子上席研究員、独国ドレスデンヘルムホルツ研究所(以下「HZDR」)のTim Ziegler博士研究員、Karl Zeilグループリーダー、英国インペリアルカレッジロンドンのNicholas Peter Dover研究員らの国際共同研究グループは、HZDRの高強度レーザー施設「Dracoレーザー」を用いて、過去四半世紀にわたり超えられなかったレーザーによるイオン加速の世界最高到達速度(光速の約40%、運動エネルギーでは100MeV)を更新し、光速の50%(運動エネルギーでは150MeV)のイオンビーム(陽子)の発生に成功しました。

粒子線がん治療は、患者の身体の外側から体内深部にあるがん細胞に向けて高速の陽子や炭素イオンなどのイオンビームを照射し、がん細胞を死滅させる治療法です。その治療装置には大規模な加速器と専用の建物が必要であり、これが粒子線がん治療装置の普及を妨げる要因の1つとされています。加速器の大幅な小型化を可能とする技術として、高強度のレーザーを利用して高速のイオンを発生する「レーザーイオン加速」があり、その技術の高度化が、がん治療装置の大幅な小型化を実現し、その結果として治療の普及につながると期待されています。そのため、世界中の研究機関が過去四半世紀の間に世界最大規模のレーザー施設を活用して多くのイオン加速実験を実施してきました。しかしながら、これまで光速の40%を超えるイオンビームは発生できておらず、がん治療への応用の障害となっていました。

本研究グループは、これまで、イオンを効率的に加速する多段階の加速手法を提唱していましたが、今回その手法の実証実験を小型レーザーであるDracoレーザー(世界最大規模のレーザー施設で発生できるレーザー出力のわずか五十分の一程度の出力)を用いて行いました。レーザー光の条件(時間波形)を最適化することで多段階のイオン加速を実現した結果、世界最高速度に当たる光速の50%のイオンビームを、~20ミクロンメートル程度の領域で発生させることに初めて成功しました。

粒子線がん治療には陽子で光速の約55%が必要ですが、今回の結果は、その速度の90%に達しており、あと一歩というところまで近づきました。今後、より高強度のレーザーを用いることで、既存の加速器を用いることなく、レーザー技術のみでがん治療にそのまま利用可能なイオンビーム発生が実現できると期待され、超小型のレーザー駆動・粒子線がん治療装置の完成に向けた大きなマイルストーンと位置付けられます。

本国際共同研究は、日本学術振興会・科研費JP22H00121、JP21KK0049の支援を受けて実施されました。また、本研究成果は英国科学雑誌『Nature Physics』のオンライン速報版に掲載されました。

研究の背景

日本では毎年約100万人のがん患者が新たに発生し、毎年30万人以上ががんで亡くなっており、がんの診断や治療に関する研究開発は日本の重要な課題となっています。様々ながんの治療法のうち、重粒子線がん治療(※2)は、患者の身体に与える負担が小さく、治癒後の社会復帰が容易であるため、QOL(Quality of Life:生活の質)の観点から近年、注目を集めています。日本国内においては、QSTをはじめとし、7箇所(稼働時期の古い順に、千葉、兵庫、群馬、佐賀、神奈川、大阪、山形)で重粒子線がん治療装置が稼働中です。しかしながら、現在、その適用対象となる患者数(年間7万人程度)に対し、国内で実際に治療できる患者の数はそのうち8%程度と限られており、治療装置の小型化による全国的な普及が望まれています。この背景を受け、QSTでは2016年の機構発足に合わせて、既存の装置を小型化する”量子メス(※3)”と呼ばれる次世代重粒子線がん治療装置の開発プロジェクトを立ち上げました。具体的には、レーザー技術を活用してイオンを発生、さらに予備加速まで行う「イオン入射器(※4)」と、そのイオンを既存加速器技術で治療に必要な速度エネルギーにまで加速する「シンクロトロン(※5)」を組み合わせた次世代型の重粒子線がん治療装置の開発を進めています。さらに、既存の加速器技術を使わず、レーザー技術のみで治療に必要な速度にまでイオンを加速する技術を確立することができれば、量子メスのさらに先の世代の「超小型」がん治療装置が実現できます。

レーザーイオン加速は、高強度のレーザーエネルギーを時間的・空間的に集中させ、固体標的に照射することで生成されるプラズマ中に、既存の加速器技術で実現可能な加速場の勾配の一千万倍以上の高い加速勾配を作り出し、イオンを加速するというものです。すなわち、既存技術に比べて、一千万分の一の長さでイオンを同じ速度にまで加速することができます。この方法を用いれば、整備・維持管理に高いコストを要し、広い敷地面積が必要だった従来の大型加速器と同程度のスペックを持ちながらも非常にコンパクトな加速器の実現が可能と考えられ、世界各国で激しい開発競争が行われてきています。

しかしながら、レーザーイオン加速現象が初めて観測されてから四半世紀が経過した今日に至るまで、パルス当たりキロジュールクラスのエネルギーを発生することのできる世界最大規模の大型レーザー装置をもってしても、加速されるイオンの速度に限界がありました。イオンの中で一番軽く、加速するのが最も簡単な陽子(水素原子イオン)であっても、光速の40%(運動エネルギーでは100 MeV)を超えることは出来ていませんでした。その理由は、これまでの実験で実現されていた加速機構「ターゲットノーマルシース加速(※6)」が、イオンを高速にするのに適していなかったからです。この加速機構は、どのようなレーザーを固体薄膜に照射しても簡単に実現できる、という利点がある一方で、イオンの速度は高くならず、かつ加速されるイオンの個数も限られます。重粒子線がん治療装置への応用では、従来型の加速機構ではなく、あらたな加速機構の実現により、より高速のイオンを発生する技術を確立することが必要不可欠となります。

研究成果

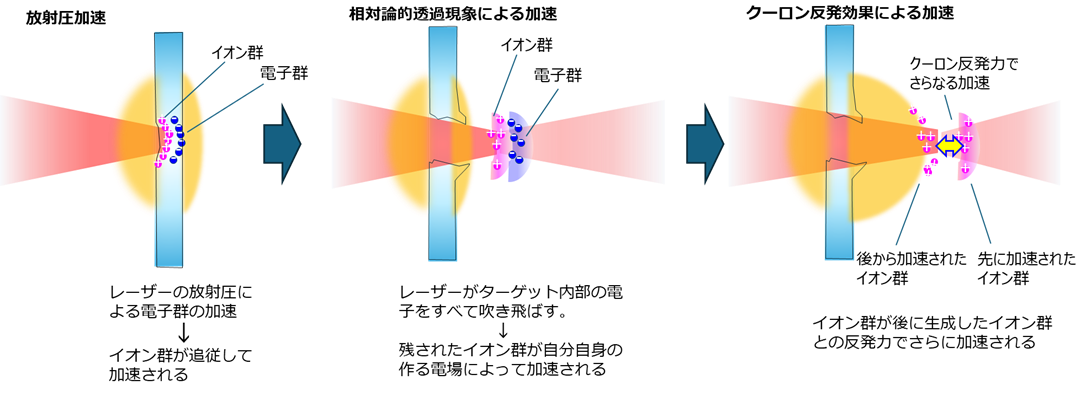

様々なレーザーイオン加速機構が理論的に提案されている中、イオンをより高速にまで加速できるとされているのは、(1)高強度レーザーの圧力で直接イオンを加速する放射圧加速機構(※7)や、(2)高強度レーザーが、本来レーザーが通り抜けることができない物質中を透過できるようになる「相対論的透過現象(※8)」による加速機構、があります。

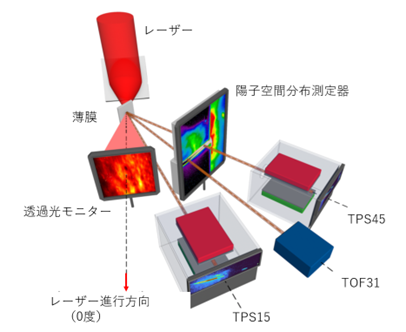

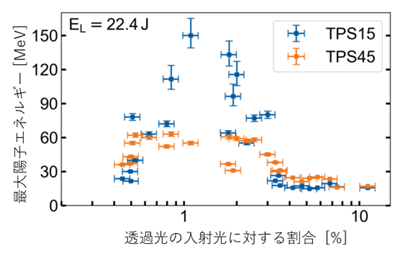

しかし、レーザーの時間波形を制御せず、そのまま薄膜に照射しただけでは、これらの加速機構は起こらず、前述のターゲットノーマルシース加速が支配的になります。本研究においては、ドイツのドレスデンヘルムホルツ研究所のDracoレーザーを用い、そのレーザーの時間波形を適切に制御することで、速度のそろった高速陽子の発生に成功しました(図1~図3)。レーザーパルスをプラスチック薄膜(厚さ0.21~0.27 マイクロメートル)に45度の角度から照射し、薄膜を透過したレーザー光(透過光と呼ぶ)を計測しつつ、加速された陽子の運動エネルギーを独立な4つの検出器で測定しました(図1)。レーザー進行方向から15度、45度の方向に置かれた2台トムソンパラボラ分光器(※9)、31度に置かれたTOF分光器(※10)、及び45度方向に置かれた陽子の空間分布計測器です。ターゲットの厚みを変化させながら、透過光と陽子を測定したところ、透過光の割合が数パーセントとなる時に、15度に置かれたトムソンパラボラ分光器にて、運動エネルギー150MeV(速度に換算すると光速の50%)の陽子が、再現よく繰り返し発生することが分かりました(図2)。

大型計算機による流体シミュレーション(※11)及び3次元プラズマ粒子シミュレーション(※12)を行い、実験結果を再現しました。その結果、図3に示すように、本研究では三種類の異なる加速機構を段階的に実現することで、高速陽子が発生することが明らかになりました。超高強度レーザーの時間波形の立ち上がり部分では、第一段階の「放射圧加速」により、薄膜の前面(レーザー照射面)にて陽子が加速されます。それに続いてレーザーの時間波形のピーク近辺では、第二段階の「相対論的透過現象よる加速」が支配的となり、薄膜の裏面側にサブミクロンメートルスケールの極小空間に強烈な加速電場が形成されます。この時、薄膜前面で加速された陽子が裏面に到達する時刻と、この薄膜裏面に形成された強烈な加速場の形成時刻のタイミングが合うと、陽子はこの加速場で追加速されます。さらに、第三段階の「クーロン反発効果による加速」では、後から加速されてくる高速度の陽子との間のクーロン反発力により、先に加速されていた陽子線がさらに追加速されます。このような複雑な過程を経て、陽子が光速の50%にまで加速されることが判明しました。

図1 :実験の概略図

超高強度レーザーをプラスチック薄膜に45度の角度で照射し、発生した高速陽子を、レーザー進行方向から15度(TPS15)及び45度(TPS45)に設置した2台のトムソンパラボラ分光器、1台のTOF分光器(TOF31)、陽子空間分布測定器で計測しました。薄膜を透過したレーザー(透過光と呼ぶ)の出力も、透過光モニターで同時に計測しています。

図2: 発生した陽子の運動エネルギー(縦軸)を、透過光の入射光に対する割合(横軸)に対してプロットした図。青がイオン検出器TPS15、オレンジがイオン検出器TPS45による計測結果。TPS15(青丸)の計測で、透過光の割合が1~2パーセント程度の時に、イオン速度が光速の50%(運動エネルギーで150MeV)で最大となりました。

図3: 本研究において実現された多段階の加速機構

結果のインパクト

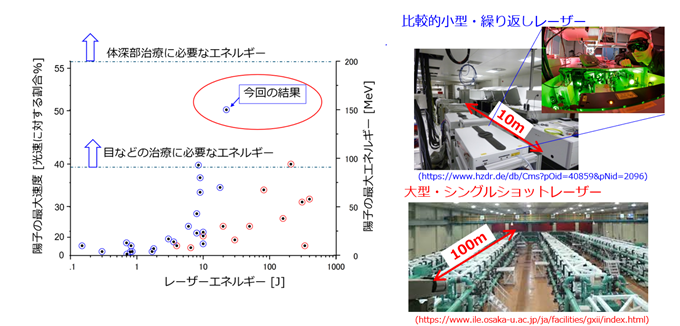

今回の結果は、四半世紀にわたって破ることができなかった光速の40%(運動エネルギーで100 MeV)の壁を、大きく上回る世界最高記録です。また、世界最大規模のレーザー施設の出力(約1キロジュール)のわずか五十分の一(20ジュール)のレーザーを用いて発生できたことも、重要なポイントです。レーザー加速技術のみに基づく、次々世代の超小型重粒子線がん治療装置の実現に向けた一つのマイルストーンと位置付けられます。本研究結果をさらに進展させることで、陽子を治療に必要な速度に相当する光速の55%に加速する原理実証を目指します(図4)。将来的には、炭素イオンを治療に必要な速度に当たる、光速の73%まで加速することを目指し、その先にある超小型の重粒子線がん治療装置の実現につなげます。

図4: 今回の結果の意義。世界におけるレーザーを用いた陽子線加速の最大エネルギーを示す。赤丸は大型のシングルショットレーザー(右下写真が一例)による結果。青丸は比較的小型の・繰り返しの効くレーザー(右上写真が一例)による結果を表す。

用語解説

※1 レーザーイオン加速

高強度のレーザーを物質に照射することで、既存の加速器で作れる加速電場をはるかに超える(一千万倍以上)高勾配の加速電場を、非常に小さな空間(ミクロンメートル以下)に作り出し、粒子を加速する手法のこと。2000年頃に体育館サイズの大型レーザーを用いて、光速の約30%程度の高速の陽子が計測され、着目されるようになった。

※2 重粒子線がん治療

高速の炭素イオンによりがん細胞を死滅させる放射線治療。炭素イオンは体内のがん組織のみを狙って死滅させられる、という性質を持っている。これによって正常組織へのダメージが少なく、がん治療を極めて短期間で実施できる。そのため、高いQOL(Quality of Life:生活の質)を実現可能な技術として、近年、注目を集めている。

※3 量子メス

QSTでは「がん死ゼロ健康長寿社会」の実現に向けた研究プロジェクトを進めており、その中の一つが、高い治療効果が明らかになっている重粒子線がん治療装置の高性能化・小型化を目指す“量子メス”プロジェクトである。

※4 イオン入射装置

炭素イオンをシンクロトロンへ入射するために必要な速度にまで予備的に加速する装置である。従来のシステムでは、イオン源と線型加速器で構成される。

※5 シンクロトロン

炭素イオンを円形軌道上で数百万回/秒、周回させて、治療に必要な速度に当たる、光速の約70 %にまで加速する装置である。

※6 ターゲットノーマルシース加速機構

レーザーを薄膜物質に照射すると、薄膜物質がプラズマ化し、薄膜物質の裏面(レーザー照射面と反対側)に電場が形成される。この電場は薄膜物質の1マイクロメートル以下のごく狭い領域で発生し、その電場勾配は既存の線形加速器の7桁を上回っている。

※7 放射圧加速機構

光の圧力(放射圧)でイオンを加速する手法。究極的にレーザーの強度が高くなると、レーザー光の放射圧でイオン自体が押されて加速されるようになる。

※8 相対論的透過現象

レーザーの光を極限的に高めた時に、通常なら反射して侵入できない物質の内部へ光が侵入できるようになる現象のこと。

※9 トムソンパラボラ分光器

イオン等を静電場と静磁場の中を通過させることで進行方向を偏向させ、イオンの質量と電荷数の比ごとの運動エネルギーを計測する計測器。

※10 TOF分光器

イオン等が発生源より検出器まで飛んでくる時間は、その粒子の速度(運動エネルギー)によって変化する。その性質を利用して、イオン等の運動エネルギーを求める計測器。

※11 流体シミュレーション

水や空気などのような流体の動きを再現するシミュレーションのこと。流体の動きを記述する流体方程式を数値的に解くことで解が得られる。高強度レーザー光を物質に照射した際に生成するプラズマは流体として取り扱うことが出来る。

※12 3次元プラズマ粒子シミュレーション

イオン、電子等を粒子として取り扱うシミュレーションのこと。レーザーと物質の相互作用を考える際に、レーザーのエネルギーがある閾値を超えると、流体的な取り扱いが適当ではなくなり、各々の粒子の動きや、粒子同士の相互作用を取り扱う必要が出てくる。そのような場合には、各々の粒子の運動や粒子同士の相互作用、そしてレーザーと粒子の相互作用を記述する、マクスウェル方程式や運動方程式と呼ばれる方程式を、計算機によって数値的に解くことで、実際に起こっていることを再現する。