2024-06-27 国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)の服部頼都 認知症先制医療部特任部長・脳神経内科医長、猪原匡史 脳神経内科部長、フィンランド トゥルク大学トゥルクPETセンターの飯田秀博教授らは、頸動脈狭窄/閉塞症(注1)において、血中mid-regional pro-adrenomedullin (MR-proADM) (注2) が、脳の血流や代謝の状態を示す血液バイオマーカー (注3) であることを発見しました。将来的に、血液検査で頸動脈狭窄/閉塞症による脳循環の低下具合を簡便にチェックできることが期待されます。

この研究成果は、 米国心臓学会機関誌「Stroke」オンライン版に、2024年6月11日に掲載されました。

■背景

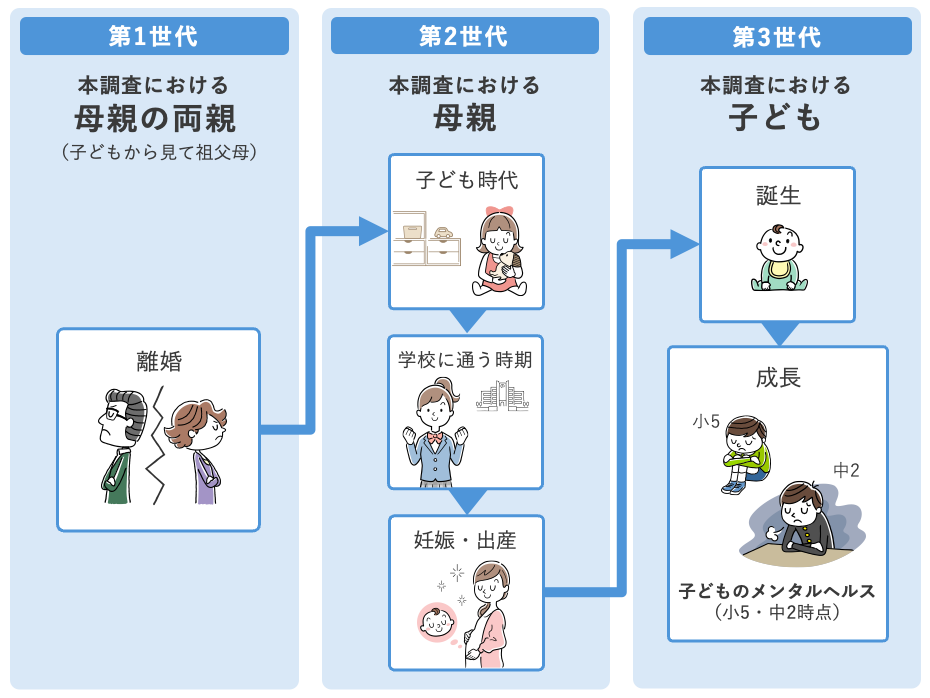

頸動脈狭窄/閉塞症は、脳循環代謝が低下した状態が長く続くことで脳梗塞、認知症を発症しやすくなります。このため、脳梗塞・認知症予防のために脳循環代謝がどの程度低下しているかを定期的に確認していく必要があります。しかし、動脈穿刺を行う脳血管撮影、SPECT、PET検査 (注4) が必要となり、簡便に脳循環代謝を測定する検査は存在していません。そこで、血液検査のみで測定できるバイオマーカーの発見が待望されてきました。そこで、当研究グループは、低酸素に反応して生体内で産生されるホルモンであるアドレノメデュリンに着目し、その産生の指標であるMR-proADMが頸動脈狭窄/閉塞症による脳循環代謝低下と関連するかどうかを検討しました。

■研究手法

2017年~2021年に国立循環器病研究センターを受診した無症候性中等度以上頸動脈狭窄症または閉塞症患者を対象として、血漿MR-proADM濃度が 15OガスPET (注5) で測定された脳血流量と酸素摂取率と関連しているかを検討しました。加えて、血漿MR-proADM濃度とAlzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale 13 (ADAS-Cog) (注6) で測定された認知機能との関連についても解析を行いました。

■成果

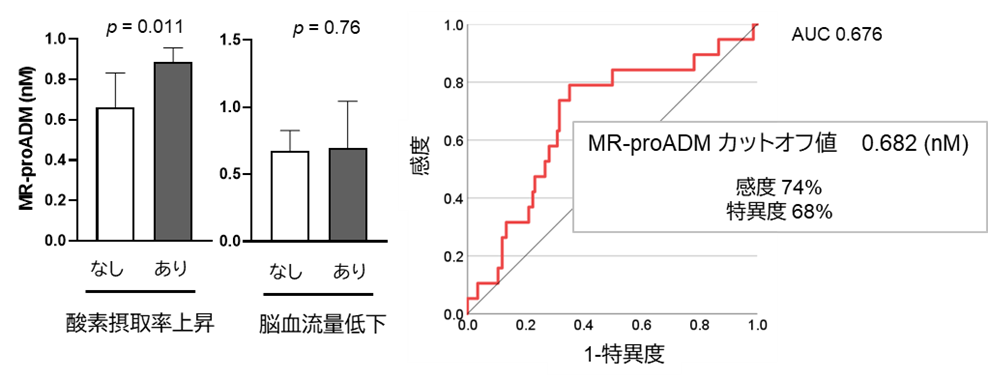

- 脳循環代謝低下のバイオマーカーとしての役割(図1)

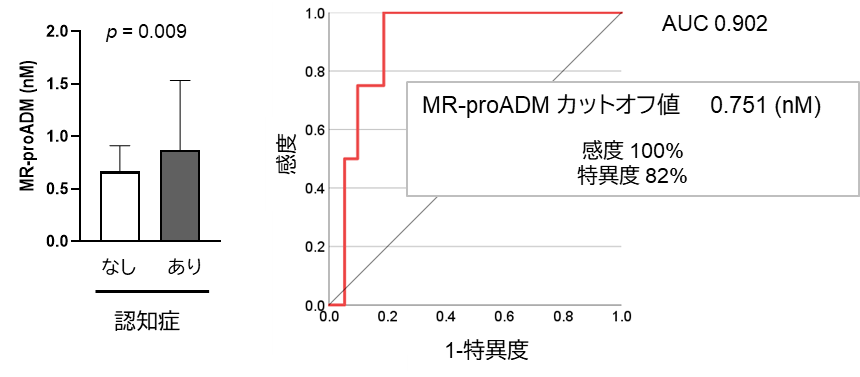

161名の 15OガスPET検査患者のなかで、脳血流量低下群(138名)と正常群では血漿MR-proADM濃度の差を認めませんでしたが、酸素摂取率正常群と比較して、特に脳血流低下の程度が高いと考えられる酸素摂取率上昇群(19名)で血漿MR-proADM濃度は有意に上昇していました。この結果は、年齢や既往症などの患者背景で調整後も、血漿MR-proADM濃度は、酸素摂取率上昇と有意に関連しました(オッズ比 1.13倍、 p= 0.026)。血漿MR-proADM濃度のカットオフ (注7) を0.682 nMとすると感度74%、特異度68% (注8) で酸素摂取率上昇を判別可能でした(図1)。 - 認知症のバイオマーカーとしての役割(図2)

116名のADAS-Cog検査患者において、認知症患者(4名)で血漿MR-proADM濃度は有意に上昇していました。この結果は、年齢、狭窄/閉塞病変側、教育歴、既往症などの患者背景で調整後も、血漿MR-proADM濃度は、認知症と有意に関連しました(認知症患者と認知機能正常患者との間のADAS-Cog合計点の平均差1.06、 p= 0.009)。血漿MR-proADM濃度のカットオフを0.751 nMとすると感度100%、特異度82%で認知症を判別可能でした(図2)。

■本研究から得られた知見

本研究では、MR-proADMが脳血流低下の程度が高い患者群で上昇を示したことから、頸動脈狭窄/閉塞症の脳循環代謝低下を反映する血中バイオマーカーである可能性が高いことが明らかになりました。MR-proADMを脳循環代謝低下バイオマーカーとして確立できれば、血液検査を行うことで頸動脈狭窄/閉塞症が重症化しているかどうかを簡易にチェックすることが可能となり、外科的治療のための早めの精査を行うことが可能となることが期待されます。本研究の結果は、頸動脈狭窄/閉塞症の診療および予後を変化させうる重要な知見と考えられます。

■研究実施機関

代表機関名:国立研究開発法人国立循環器病研究センター

代表者名(所属・役職):服部 頼都(認知症先制医療開発部 特任部長・脳神経内科 医長)

■謝辞

本研究は、循環器病研究振興財団、日本老年医学会、テルモ生命科学振興財団、大阪認知症研究会、大和証券ヘルス財団、本庄国際奨学財団により支援されました。

■注釈

注1)頸動脈狭窄/閉塞症:

脳循環代謝低下によって脳梗塞、認知症を発症させる原因の1つです。日本における頸動脈狭窄/閉塞症の患者数は、200万人前後と言われています。

注2) midregional proadrenomedullin:

アドレノメデュリン *1の前駆体に相当し、アドレノメデュリンの産生の指標となります。

*1. アドレノメデュリン:血管内皮細胞を含む種々の細胞から、低酸素環境によってと反応性に分泌されるペプチドホルモンで、血管拡張・血管新生・抗炎症作用などの多彩な生理活性による神経保護作用を有しています

注3) バイオマーカー:

ある病気の有無、重症度、治療効果の指標となる項目や生体内の物質。

注4) SPECT、PET検査:

放射性薬剤を体内へ投与して、脳血流低下などの有無を確認する検査です。

注5) 15OガスPET:

15Oを含んた気体を吸入して、一度の検査で脳血流・血液量・酸素摂取率および酸素消費量の情報が得られます。

注6) Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale 13 (ADAS-Cog):

認知機能検査の1つです。

注7) カットオフ:

ある検査や測定結果の陽性・陰性を識別する数値のことです。

注8) 感度、特異度:

疾患を診断する尺度として用いられ、「感度」は、病気があることを検出できる可能性を表し、「特異度」は、病気でないことを検出できる可能性を示します。感度、特異度ともに、100%が最大です。

( 図1)血漿MR-proADM値と脳循環代謝低下との関連

(図2)血漿MR-proADM値と認知症との関連

【報道機関からの問い合わせ先】

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 企画経営部広報企画室