産後うつや育児ストレスの本質的理解と解決に向けて

2018-10-24 京都大学

明和政子 教育学研究科教授、松永倫子 同博士課程学生、田中友香理 同助教らの研究グループは、育児経験者(母親)は成人の表情から感情をより正確に読み取っており、さらに、不安傾向が高い母親ほど乳児や成人の表情をより敏感に知覚していることを明らかにしました。

本研究成果は、2018年10月24日に、米国の国際学術誌「PLOS ONE」のオンライン版に掲載されました。

研究者からのコメント

育児中の母親が抱えるうつ的傾向や気質を調べる研究はこれまでもありました。しかし、育児経験が、相手の表情の捉え方に変化を生じさせること、そこには一定の個人差がみられることを明らかにしたのは本研究が初めてです。

今後もヒトの育ちにまつわる基礎研究を進め、現代社会が喫緊に取り組むべき課題である、産後うつや育児ストレスの本質的な理解とそれにもとづく有効な支援法を提言していきます。

概要

養育者は、乳児の表情や声をたよりに乳児の感情を敏感に読み取り、適切な対応をとらねばなりません。しかし、それができないと自分を責め、過度に育児ストレスをためこむ養育者は少なくありません。本研究グループは、初産で生後7ヶ月児から10ヶ月児を育児中の母親と、出産・育児経験のない同年代の成人女性(非母親)を対象に、乳児および成人の表情から感情を知覚し、読み取る能力にどの程度の個人差がみられるかを検証しました。その結果、母親が非母親よりも、成人の表情から感情を正確に読み取っていることが明らかになりました。さらに、不安傾向の高い母親ほど、相手の表情を敏感に知覚していることも分かりました。

本研究成果は、養育経験や不安気質によって他者の表情への知覚が柔軟に変化し、そこに一定の個人差が見られることを明らかにした世界ではじめての成果です。今後は、こうした性質が母親の養育行動にどのように反映されているのか、また神経内分泌ホルモンや生理ストレスにどのように関連しているのか検証することで、産後うつや育児ストレスの本質的な理解と対策の立案への貢献が期待されます。

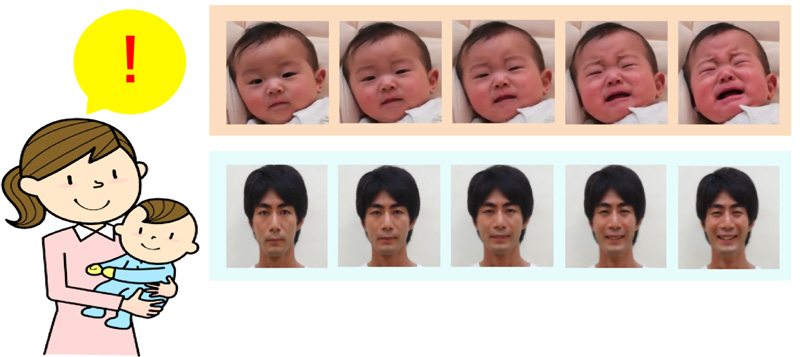

図:本研究のイメージ図

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205738

【KURENAIアクセスURL】http://hdl.handle.net/2433/234788

Michiko Matsunaga, Yukari Tanaka, Masako Myowa (2018). Maternal nurturing experience affects the perception and recognition of adult and infant facial expressions. PLOS ONE, 13(10):e0205738.

産経新聞(10月24日 22面)に掲載されました。

詳しい研究内容について

―産後うつや育児ストレスの本質的理解と解決に向けて―

概要

養育者は、乳児の表情や声をたよりに乳児の感情を敏感に読み取り、適切な対応をとらねばなりません。し かし、それができないと自分を責め、過度に育児ストレスをためこむ養育者は少なくありません。そうした個 人差はどこから生まれてくるのでしょうか。

教育学研究科の明和政子 教授、松永倫子 博士後期課程1年らの研究グループは、初産で生後 7〜12 ヶ月児 を育児中の母親と、出産 育児経験のない同年代の成人女性を対象に、乳児および成人の表情から感情を知覚 し、読み取る能力にどの程度の個人差がみられるかを検証しました。その結果、育児経験者 母親)は成人の 表情から感情をより正確に読み取っており、さらに、不安傾向が高い母親ほど乳児や成人の表情をより敏感に 知覚していることを明らかにしました。

本研究成果は 2018 年 10 月 24 日に米国の国際学術誌「PLOS ONE」のオンライン版に掲載されました。

1. 背景

言語を使ってコミュニケーションを行うことのできない時期にある乳児にとって、表情は養育者の注意を惹 き、養育行動を誘発させるきわめて重要な手段です。一方、養育者の側は、乳児の微細な表情変化を 「敏感か つ正確に」読み取る必要があります。これまでの研究により、養育経験の積み重ねにより、乳児のふるまいに 対する養育者の行動や脳の反応が可塑的に変化することは知られています。しかし、その前提となる 「相手の 表情を敏感に知覚し、そこから正確に感情を推定する能力」との関連についてはまったくわかっていませんでした。

私たちは、養育経験を蓄積することが、他者の表情をより敏感に知覚し、さらにその感情推定がより正確に なること、ただしそこにはある一定の個人差が存在すると仮定し、次のような調査を行いました。

2. 研究手法・成果

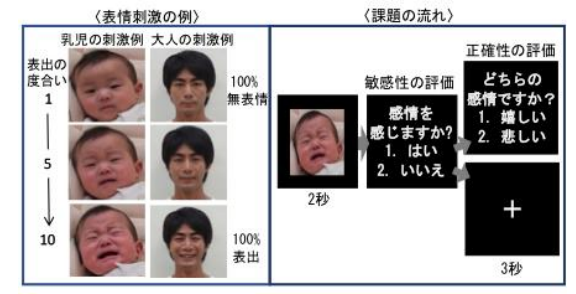

初産で生後 7〜10 ヶ月児を養育中の母親と、出産 養育経験のない同年代の成人女性 以下、非母親)を対 象に 「表情知覚の敏感性」と 「表情同定の正確性」を評価する課題を行いました。まず、モーフィング技術を 用いて、無表情から 「悲しい」あるいは 「嬉しい」表情にいたるまで 10 段階で変化する画像を、乳児と大人、 両方の表情で作成しました (図1左)。課題では、それらの画像に対して( 1)表情が感情を表出していると 感じられたか、 (2)その場合、どのような感情であったか (悲しい/嬉しい)の2つの問いに回答してもら いました (図1右)。分析にあたっては、 (1)によって算出された表情知覚の閾値 (敏感性)と、 (2)の正答 率 (正確性)を指標としました。また、養育者の個人特性との関連を調べるため、不安傾向を評価する 「StateTrait Anxiety Inventory (STAI)日本語版」質問紙に回答してもらいました

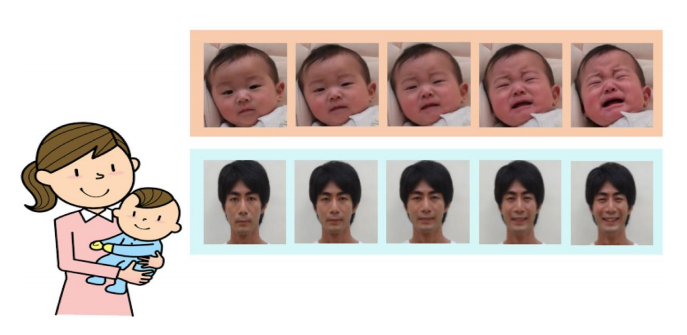

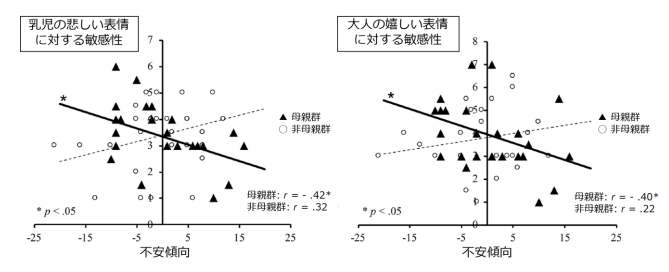

母親と非母親を比較した結果、母親は非母親よりも、成人の表情から感情を正確に読み取っている 正確性 が高い)ことがわかりました。ただし、 (自分の子ではない)乳児の表情に対する敏感性および正確性につい ては、そうした結果は得られませんでした。さらに重要なこととして、母親の表情知覚の敏感性には一定の個 人差が認められました。具体的には、不安傾向が高いと評価された母親ほど、相手の表情 乳児の悲しい表情 大人の嬉しい表情)を敏感に知覚していることがわかりました (図2)。これらの結果は、養育経験の蓄積や 不安傾向の個人差によって、相手の表情を知覚したり、そこから感情を読み取ったりする能力が可塑的に変化 することを示しています。

図1 表情刺激の画像の例と課題の流れ

図2 不安傾向の個人差と表情知覚の敏感性との関連

3. 波及効果、今後の予定

養育する側の気質やうつ的傾向などの個人差が、乳児の心身の発達にどのように影響するかといった視点か らの研究は、これまでも多くなされてきました。しかし、養育経験によって他者の表情知覚が柔軟に変化する 事実、そこには一定の個人差がみられるという事実を明らかにしたのは本研究が初めてです。ただし、育児経 験を積みさえすれば、すべての母親が他者の表情に敏感になったり、正確に感情を読み取ったりできるように なる訳ではない点は重要です。そうした個人差を生み出す要因として、母親のもつ不安気質が関与している可 能性がみえてきました。

今後は、本研究が見出した表情知覚の敏感性や正確性の個人差が、 (1)日常の養育行動にどのように反映 されているのか、( 2)オキシトシンなどの神経内分泌ホルモンや生理的ストレスとどのように関連するのか、 を検証する必要があります。こうした問題の科学的解明は、現代社会が喫緊に取り組むべき課題である産後う つや育児ストレスの本質的な理解と、その解決に向けた具体的な議論につながるはずです。

4. 研究プロジェクトについて

本研究は、以下の支援を受けました。

① 文部科学省科学研究費補助金 基盤 (A)( No. 17H01016、代表:明和政子)

② 文部科学省研究費補助金 新学術領域研究 「構成論的発達科学 総括 :國吉康夫)」 (No. 24119005、 代表 : 明和政子)

③ 国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)研究成果展開事業 「センター オブ イノベーション (COI) プログラム」

④ 平成 27-29 年度 前川財団 (代表:明和政子)

タイトル:Maternal nurturing experience affects the perception and recognition of adult and infant facial expressions (母親の育児経験は,他者の表情の知覚 認知に影響する)

著 者:Michiko Matsunaga, Yukari Tanaka, Masako Myowa

掲 載 誌:PLOS ONE