2025-02-12 森林総合研究所

ポイント

- 線虫が寄生した昆虫に毒成分を注入して死亡させるという、これまで知られていない線虫による昆虫殺生手法を発見しました。

- この線虫は、他の線虫を捕食する線虫から進化し、線虫捕食に使う毒成分を用いて特定の昆虫を捕食するようになったと考えられます。

- 線虫の生産する毒成分が昆虫にも有効であることを示す初めての例となり、今後、新しい生物防除資材の開発に役立つと考えられます。

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所とノルウェーの研究グループは、昆虫に外部寄生し、毒成分を注入して宿主昆虫を死亡させる線虫を世界で初めて発見しました。線虫が昆虫を殺生する(死亡させる)方法としてこれまで知られているのは、昆虫体内に侵入して過度の栄養吸収を行い栄養失調で死亡させる例、もしくは昆虫体内で昆虫病原細菌を放出して敗血症を起こさせるという例しかありません。今回発見された昆虫殺生方法は、線虫が昆虫体内に侵入するのではなく、外部から、口器にある針を用いて、毒成分を注入するというもので、寄生よりは捕食に近い形であると考えられます。線虫の中には、他の線虫に針を刺し、麻痺毒と消化液を注入して獲物の内部を溶かしながら捕食する、線虫捕食線虫というグループがあります。本研究の線虫のDNA解析を行ったところ、線虫捕食線虫に近いことが確認されました。したがって、本研究の線虫の昆虫殺生能力は、この線虫捕食能力に由来するものであると考えられます。このような線虫が日本においても発見されれば、害虫防除の新規手法開発につながるものと考えています。

本研究成果は、2025年2月5日にNematology誌でオンライン公開されました。

背景

線虫類は、糸状の体形を持つ小型無脊椎動物で、最も多様性の高い動物群の一つであると言われます。その種数は、多様性の高さで知られる昆虫類と同等、もしくはそれ以上であると考えられます。線虫の多くは土壌、枯木などで微生物食、捕食などをする自由生活種ですが、動植物に寄生するものもいます。このうち、寄生者として最も種数の多いのは昆虫寄生種であると考えられています。これらが昆虫に与える影響は様々で、ほとんど影響がないもの、昆虫を不妊化して増殖を抑えるもの、昆虫を死亡させるものなどが報告されています。

線虫が昆虫を殺生する(死亡させる)パターンは、大きく分けて2つが知られています。ひとつは昆虫体内に侵入し、内部から栄養分を取りつくして強度の栄養失調により死亡させるもの、そしてもうひとつは昆虫に対して病原性がある細菌を昆虫体内で放出し、敗血症を引き起こさせて死亡させるものです。これらの性質を利用して害虫の生物防除資材として農業で利用されている線虫もあります。

しかし、そのいずれのパターンにも当てはまらない方法で昆虫を殺生する線虫が存在する事が、今回の森林研究・整備機構森林総合研究所関西支所とノルウェーの研究グループによる共同研究で初めて明らかになりました。

内容

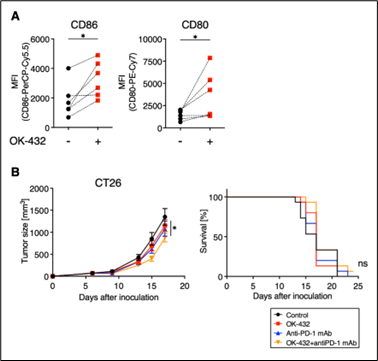

本研究では、ノルウェーの森林において、タマバエの1種、Xylodiplosis nigritarsis(図1A)から、昆虫寄生線虫、Ektaphelenchus winteri (図1B)を検出し、そのタマバエへの影響、線虫の形態観察、DNA 解析を行いました。この線虫は、過去に一度だけ、イギリスでタマバエの外部寄生虫として報告されていますが、昆虫への直接的影響は調べられていませんでした。

観察の結果、この線虫は口器が針の形をしており、この針を外部からタマバエに突き刺して体液を吸うという形で寄生していることが確認されました(図1C(幼虫)、図1D(成虫))。寄生されたタマバエの状態を観察したところ、いずれも麻痺、もしくは死亡していました。これは、線虫類が昆虫を外部から攻撃して死亡させるという初の例となります。

図1. A タマバエの成虫、B タマバエから離脱した線虫、C 線虫寄生を受けたタマバエ幼虫、D 線虫寄生を受けたタマバエ成虫。タマバエ成虫の体長は約 2.8 mm、線虫の体長は約 0.9 mm。

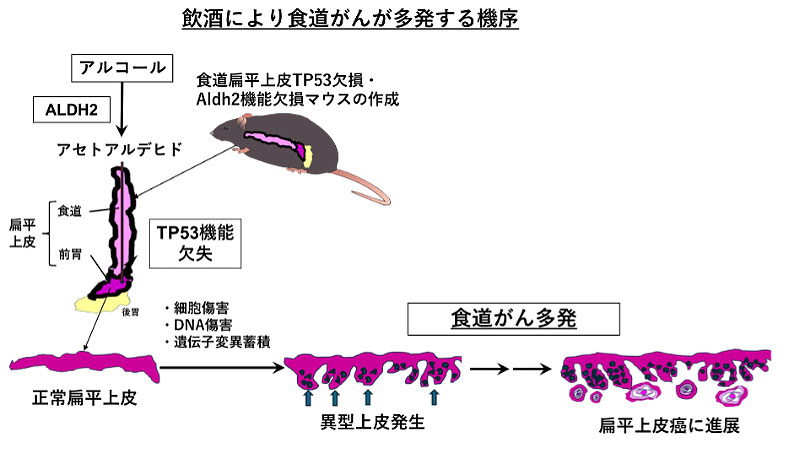

線虫の中には、他の線虫に針を刺し、麻痺毒と消化液を注入して獲物の内部を溶かしながら捕食する、線虫捕食線虫というグループがいます。DNA 解析の結果、E. winteri は線虫捕食線虫を祖先とし、多くの昆虫寄生線虫が属するグループに含まれることが確認されました(図2)。このことから、E. winteri の昆虫殺生能力は、線虫捕食線虫にみられる毒液を用いた捕食様式から進化したものと考えられました。

図2. DNA解析の結果。Ektaphelenchus winteri (矢印) は、線虫捕食線虫 Seinura 属を祖先型とし、多くの昆虫寄生線虫、線虫捕食線虫を含むグループに属している。このうち、昆虫殺生性が確認されたのは、E. winteri 一種である。

今後の展開

本研究では、外部からの毒成分注入によって昆虫を死亡させる線虫がいることを発見しました。これは、これまで知られていなかった線虫類による昆虫利用様式です。このような昆虫殺生線虫種が日本国内から発見されることも、線虫類の多様性の高さ、分布域の広さを考えれば、充分な可能性があるでしょう。それらの線虫種を分離して生理生態的特徴を解明し、この線虫に類似した捕食様式を示す線虫捕食種 (Seinura 属) と捕食、消化に関与する遺伝子を中心とした比較解析を行うことにより、毒成分を特定し、線虫を利用した新たな生物防除手法の開発につながることが期待されます。

論文

論文名:Reisolation of Ektaphelenchus winteri (Hooper, 1995) Heydari & Pedram, 2020 (Rhabditida: Aphelenchoididae) from Xylodiplosis nigritarsis (Diptera: Cecidomyiidae) in Norway (ノルウェーにおけるタマバエ、Xylodiplosis nigritarsis からの Ektaphelenchus winteri の再分離)

著者名:Kanzaki, N. & Fjellberg, A.

掲載誌:Nematology

DOI:10.1163/15685411-bja10384

研究費:文部科学省科学研究費補助金「森林昆虫の多様性研究の新展開:駆動力としての昆虫関連微生物の存在意義の検証 (20H03026), 極限環境に棲む線虫で切り拓く動物胎生化の適応的意義と進化プロセス研究 (23K17381), 線虫の生活様式多様化と種分化に関する統合的研究 (23K23953)」

お問い合わせ先

研究担当者:

森林総合研究所 関西支所 生物多様性研究グループ 主任研究員 神崎菜摘

広報担当者:

森林総合研究所 企画部広報普及科広報係