2025-02-21 理化学研究所

理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チームの柴田 和久 チームリーダー、樋口 洋子 学振特別研究員RPD(研究当時、現 客員研究員)らの共同研究グループは、無意識のうちに形成された記憶が時間の経過とともに変化し、その変化に海馬[1]と呼ばれる脳領域が関与していることを発見しました。

本研究成果は、無意識の記憶メカニズムとその神経基盤の解明に寄与するとともに、記憶が原因で生じる誤認や勘違いを防ぐ支援システムの開発にも貢献すると期待されます。

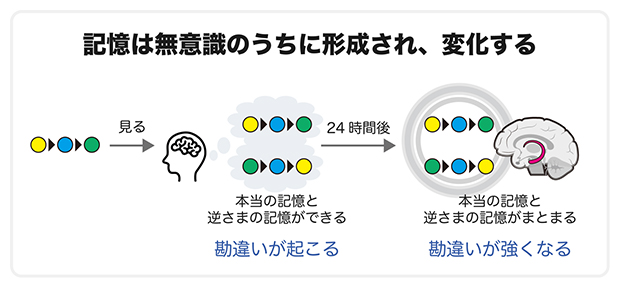

今回、共同研究グループは、意識的な思考の影響を最小限に抑えた無意識的な記憶[2]の実験によって、次のことを明らかにしました。ある出来事の連続(例:Aの後にBが起こる)を記憶すると、その出来事の逆さまの記憶(例:Bの後にAが起こる)も無意識のうちに生まれます。その後、時間が経過すると、本当の記憶と逆さまの記憶が脳内でまとまり、区別ができなくなります。このような記憶の変化には、海馬が関与していることが分かりました。無意識のうちに形成される記憶とその変化は、日常生活において誤認や勘違いを生じさせる一因になると考えられます。

本研究は、科学雑誌『iScience』(2月21日号)の掲載に先立ち、オンライン版(2月8日付)に掲載されました。

研究の概要

背景

私たちは、自分の経験を基に次に起こる出来事を予測したり、結果の原因を推測したりすることができます。しかし、常に正しい結論を導けるとは限りません。例えば、コロナ禍では「感染予防を怠れば感染症に罹患(りかん)する」という事実から「罹患した人は予防を怠ったはずだ」と受け止める人が出てきました。「逆は必ずしも真ならず」という言葉があるように、罹患は必ずしも予防の不備を意味するわけではありません。そのような勘違いは、日常の意思決定や問題解決の質を低下させるだけでなく、不当な偏見を生む原因ともなり得ます。そこで、勘違いを生み出す心と脳の仕組みを理解することが重要になります。

これまでの研究では、勘違いが起こるのは、意識的な論理的思考が巡らされる瞬間であると考えられていました。この考え方では例えば、「感染症にかかったのはなぜ?」と考える瞬間に、「予防をしなかったからだ」と直感的に結論付けてしまうことが誤りの原因となります。

これに対して本研究では、勘違いは私たちの記憶と密接に関連しているのではないかと考えました。先の例でいえば、「予防をしなかったから感染症にかかった」という逆さまの記憶が形成され、実際の記憶と区別できなくなることが、誤りの原因となる可能性があります。本研究では、心理実験と脳イメージング実験によって、勘違いを生み出す記憶のメカニズムを明らかにすることを目指しました。

研究手法と成果

本研究では、「後件肯定の誤謬(ごびゅう)」を題材として研究を行いました。「後件肯定の誤謬」とは逆さまの論理の勘違いのことで、ある推移関係(A→B)の逆(B→A)が成り立つと誤って考えてしまうことを指します。

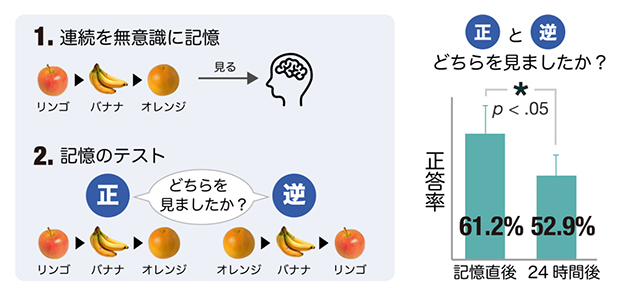

勘違いの原因となる記憶のメカニズムを調べるためには、意識的な論理的思考(頭の中で、「AであればBである」と考えること)の影響を最小限に抑えた実験を行う必要がありました。そこで、本研究では、無意識の記憶を引き起こす手法を用いました。実験には18歳から31歳までの計186人(女性81人、男性105人)が参加しました。実験参加者は「リンゴに続いてバナナが現れ、オレンジが現れる」というような物体の連続を繰り返し見て、無意識のうちに記憶しました。その直後と24時間後に、記憶を調べるためのテストを行いました。テストでは、実際に見た物体の連続(例:リンゴ→バナナ→オレンジ)や、その逆の連続(例:オレンジ→バナナ→リンゴ)を「見た」と思うかを参加者に尋ねました(図1左)。

実験の結果、次のことが分かりました。第1に、参加者は実際に見た物体の連続だけではなく、逆の連続も「見た」と答えました。逆の連続を「見た」と答えた割合は、記憶直後のテストでも24時間後のテストでも同程度でした。これらの結果は、実際に見た連続と逆の連続の両方の記憶が見た直後にすでに形成され、24時間後にも保持されていることを示しています。第2に、記憶直後のテストでは、実際の連続と逆の連続のどちらを実際に見たかを正しく答えることができましたが、24時間後のテストでは正答の割合が減り区別が難しくなっていることが分かりました(図1右)。つまり、「リンゴに続いてバナナが現れ、オレンジが現れた」のか「オレンジに続いてバナナが現れ、リンゴが現れた」のかが、時間の経過とともに判別できなくなったのです。

図1 心理実験の手法と結果

無意識の記憶の形成および時間経過による変化を調べるための心理実験を行った。参加者は「リンゴに続いてバナナが現れ、オレンジが現れる」というような物体の連続を繰り返し観察し、無意識に記憶した(左図の1)。その直後と24時間後に、記憶を調べるためのテストを行い、実際に観察した連続とその逆の連続のどちらを見たかを参加者に尋ねた(左図の2)。どちらの連続を実際に見たかの正答率は、直後のテストと比較して、24時間後のテストで低下した(右図)。エラーバーは標準誤差を示す。

p(値):統計学的検定において、「条件間に差がない」という前提(帰無仮説)の下で、実際に得られたデータ以上の極端な結果が偶然に起こる確率を示す指標。数値が低いほど、帰無仮説を棄却する根拠が強いことを意味する。

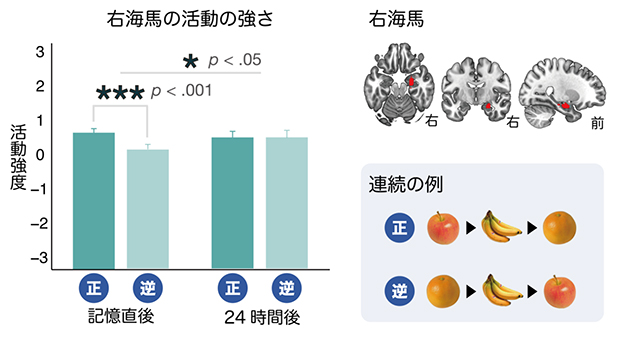

心理実験では、実際の連続と逆の連続のどちらを見たのかを正しく答えることが、時間の経過とともに難しくなることが明らかになりました。これは、「後件肯定の誤謬(逆さまの論理の勘違い)」が、時間とともに強化されることを示唆しています。では、このような変化には、脳のどの領域が関与しているのでしょうか。機能的磁気共鳴画像法(fMRI)[3]を用いた脳イメージング実験の結果、記憶の中枢である海馬という脳領域が関与していることが分かりました。

実験では、実際の連続(例:バナナ→リンゴ→オレンジ)と逆の連続(例:オレンジ→リンゴ→バナナ)を見ているときの脳活動を測定しました(図2)。直後のテストでは、実際の連続を見ているときの右海馬の活動が、逆の連続を見ているときよりも強くなりました。しかし、24時間後には、実際の連続と逆の連続を見ているときの右海馬の活動の強さに差がなくなりました。この結果は、直後のテストでは実際の連続と逆の連続の区別ができたものの、24時間後のテストでは、それらの区別が難しくなったという心理実験の結果と対応しています。なお、本研究では左海馬の活動に変化は見られませんでした。これまでの研究では、右海馬は特に記憶の統合に関与し、左海馬は個別の記憶の想起に関与することが報告されています注)。これらの知見と本研究の結果を踏まえると、無意識の記憶に関しても記憶を統合する(記憶をまとめる)過程において、右海馬が特に重要な役割を果たしていることが示唆されます。

図2 fMRI実験の結果

記憶直後の右海馬の活動は、実際の連続を見たときの方が、逆の連続を見たときよりも強かった。しかし、24時間後には、実際の連続と逆の連続を見たときの右海馬の活動に差がなくなった。エラーバーは標準誤差を示す。

注)Luo, J., and Niki, K. (2003). Function of hippocampus in “insight” of problem solving. Hippocampus 13, 316-323. 10.1002/hipo.10069. Addis, D.R., Moscovitch, M., Crawley, A.P., and McAndrews, M.P. (2004). Recollective qualities modulate hippocampal activation during autobiographical memory retrieval. Hippocampus 14, 752-762. 10.1002/hipo.10215.

今後の期待

従来の研究では、「後件肯定の誤謬」は意識的な論理的思考の誤りによって生じると考えられていました。一方、本研究の結果は、この誤謬が無意識の記憶が原因でも起こることを示唆しています。誤謬は、記憶が形成された直後から無意識のうちに始まり、時間の経過とともに強固になります。人は勘違いをしたときに、思考過程に問題があったと考えがちですが、実際には知らず知らずのうちに形成された記憶とその変化が原因となっている可能性があります。

本研究では、勘違いにおける記憶の役割を明らかにしました。この知見は、記憶に基づく判断ミスや論理の飛躍を防ぐために、スマートフォンのアプリなどによる支援システムの開発に貢献できると考えられます。例えば、過去の記憶が判断ミスを引き起こす可能性のある場面で、キャラクターなどのエージェントが「慎重に確認してみましょう」「本当にそうでしょうか」などの注意を与えてくれれば、私たちの意思決定や問題解決はより合理的になるかもしれません。

補足説明

1.海馬

側頭葉の内側に位置する脳の領域で、記憶の形成や想起に重要な役割を果たす。

2.無意識的な記憶

人間は過去の経験からさまざまな情報を意識的にも、無意識的(気がつかないうち)にも記憶する。無意識的な記憶は自動的に起こり、その記憶量は意識的な記憶よりも多いなど、意識・無意識的な記憶の特徴やメカニズムには差異があるといわれている。

3.機能的磁気共鳴画像法(fMRI)

磁気共鳴画像装置(MRI)を使って脳の血流変化を測定することで、脳の活動を非侵襲的に測定する方法である。高い空間分解能を持ち、海馬などの深部の脳領域の活動も詳細に計測することができる。記憶のメカニズムを研究する上で重要な技術である。

共同研究グループ

理化学研究所 脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チーム

チームリーダー 柴田 和久(シバタ・カズヒサ)

学振特別研究員RPD(研究当時)樋口 洋子(ヒグチ・ヨウコ)

(現 客員研究員、千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 助教)

基礎科学特別研究員(研究当時)イーサン・オブラク(Ethan Oblak)

(現 研究員)

東京電機大学 理工学部

日本学術振興会特別研究員 中村 紘子(ナカムラ・ヒロコ)

量子科学技術研究開発機構 量子生命科学研究所 量子認知脳科学チーム

チームリーダー 山田 真希子(ヤマダ・マキコ)

研究支援

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(A)「興奮抑制バランス操作による脳の可塑性メカニズムの理解(研究代表者:柴田和久)」、同学術変革領域研究(B)「潜在認知過程による限界の制御とその突破(研究代表者:柴田和久)」、同学術変革領域研究(A)「クオリア構造に対応する脳活動の計測と操作(研究代表者:小泉愛、研究分担者:山田真希子)」、同基盤研究(B)「意識の再帰性を可能にする認知神経機構の解明(研究代表者:山田真希子)」、同挑戦的研究(開拓)「量子確率論を用いた量子論的認知神経科学研究の基盤開拓(研究代表者:山田真希子)」、同若手研究「潜在的に獲得した学習内容の顕在的再活性に関する認知神経科学的研究(研究代表者:樋口洋子)」、同特別研究員奨励費「潜在学習における統計的規則性の統合メカニズムの解明(研究代表者:樋口洋子)」「顕在・潜在学習の協調と競合を決定づける脳メカニズムの解明(研究代表者:樋口洋子)」「反実仮想が出来事の正常性の認知に及ぼす影響(研究代表者:中村紘子)」、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST「量子的認知状態の遷移とその効果:不定性の価値と制御(研究代表者:布山美慕、主たる共同研究者:山田真希子)」、文部科学省(MEXT)光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)「量子生命技術の創製と医学・生命科学の革新(研究代表者:馬場嘉信、課題推進者:山田真希子)」、およびJSTムーンショット型研究開発事業目標1「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現(研究総括:萩田紀博)」の研究課題「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発(研究代表者:南澤孝太、課題推進者:柴田和久)」、同目標9「2050年までに、こころの安らぎや活力を増大することで、精神的に豊かで躍動的な社会を実現(研究総括:熊谷誠慈)」の研究課題「逆境の中でも前向きに生きられる社会の実現(研究代表者:山田真希子)」の助成を受けて行われました。

原論文情報

Yoko Higuchi, Ethan Oblak, Hiroko Nakamura, Makiko Yamada, Kazuhisa Shibata, “The role of memory in affirming-the-consequent fallacy”, iScience, 10.1016/j.isci.2025.111889

発表者

理化学研究所

脳神経科学研究センター 人間認知・学習研究チーム

チームリーダー 柴田 和久(シバタ・カズヒサ)

学振特別研究員RPD(研究当時、現 客員研究員)樋口 洋子(ヒグチ・ヨウコ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当