2025-02-22 大阪大学

図1: 本研究の概要(掲載誌 Cell Genomics)

研究成果のポイント

- 視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)※1発症に関連する遺伝子変異とその変異が影響を及ぼす細胞種を明らかにした。

- 日本人集団のNMOSD患者から収集したゲノム情報と末梢血単核細胞(PBMC)※2のシングルセルRNAシーケンス(RNA-seq)※3情報を用いて、NMOSDの発症リスクとなる生殖細胞系列変異※4と体細胞変異※5について解析を実施した。

- ゲノムワイド関連解析(GWAS)※6でCCR6※7遺伝子の近傍にNMOSDの発症に関連した生殖細胞系列変異を同定した。その変異はCD4+T細胞※8のサブグループにおいてNMOSD患者のみ量的形質遺伝子座(eQTL)※9として機能していることが分かった。

- 染色体レベルの異常として検出される体細胞変異(体細胞モザイク(mCA)※10)はNMOSDと強く関連していることが判明。また、NMOSD患者の21番染色体長腕に体細胞変異としての欠失が見られるCD4+T細胞でⅠ型インターフェロン※11に関連する遺伝子の発現低下を発見した。

- NMOSDの病態解明、及び治療標的同定や創薬、ワクチン開発につながり、ひいては個別化医療に役立てられるものと期待される。

概要

大阪大学大学院医学系研究科の矢田知大さん (研究当時:遺伝統計学/神経内科学 博士課程、現:神経内科学 招へい教員)、佐藤豪さん(遺伝統計学/消化器外科学 博士課程)、小河浩太郎 助教、奥野龍禎 准教授、望月秀樹 教授(神経内科学)、岡田随象 教授(遺伝統計学/東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学 教授/理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームリーダー)、九州大学大学院医学研究院の磯部紀子 教授(神経内科学)らのグループは、日本人集団のNMOSD発症に関連する生殖細胞系列変異と体細胞変異、及びこれらの変異が遺伝子発現量に変化を及ぼす細胞種を、GWASメタ解析※12によって明らかにしました。

NMOSDは視神経や脊髄を中心とした中枢神経が障害される稀な自己免疫疾患※13であり、発症に関する遺伝的背景については不明な点が多く残されています。今回、研究グループは、日本多発性硬化症/視神経脊髄炎スペクトラム障害バイオバンク(Japan MS/NMOSD biobank)と協力施設から収集した日本人集団NMOSD患者240名のゲノム情報を用いてGWASメタ解析を実施しました。またその結果をPBMCのシングルセルRNA-seq情報と統合することで、NMOSDの発症に関連する生殖細胞系列変異がCD4+T細胞のサブグループにおいて疾患特異的に遺伝子発現を変動させることを解明しました。

また、ゲノム情報から染色体レベルでの体細胞変異であるmCAを検出し、NMOSDと血液腫瘍、NMOSD以外の自己免疫疾患でその頻度を比較しました。NMOSD患者は他の自己免疫疾患と比較してmCAを有するリスクが非常に高く、血液腫瘍にも匹敵しました。またmCAが検出されたNMOSD患者のシングルセルRNA-seqを解析することで、細胞種特異的なmCAの集積が起こることを見出しました。さらに体細胞変異を有する血液細胞において免疫応答に関連した遺伝子発現量の変化が起こっていることを発見しました。

本研究成果はNMOSDの病態解明、ひいては個別化医療に役立てられるものと期待されます。

本研究の背景

NMOSDは視神経や脳、脊髄に病変が生じる自己免疫疾患です。NMOSDの有病率はヨーロッパで10万人に約1人、東アジアで10万人に約3.5人と稀であり、NMOSDに関する遺伝的背景は不明な点が多く残されています。

NMOSDの発症に関連する生殖細胞系列変異を同定するために、これまでヨーロッパや日本でGWASが実施されてきましたが、6番染色体短腕の主要組織適合性遺伝子複合体(MHC)※14領域以外での関連は報告されていません。

また近年、クローン性造血と呼ばれる体細胞変異をきたした血液細胞がクローン性に増殖する現象が、血液腫瘍だけでなく自己免疫疾患にも関連することが報告されています。しかしながら、NMOSDとクローン性造血の関連についての報告はありません。

研究グループはNMOSD患者のゲノム情報を解析することで、NMOSDの病態に関連する遺伝子変異について生殖細胞系列変異と体細胞変異の観点から評価しました(図1)。

本研究の成果

まず、研究グループは九州大学を中心とした日本多発性硬化症/視神経脊髄炎スペクトラム障害バイオバンクと協力施設から収集した日本人集団NMOSD患者240名(探索用コホート163名、再現用コホート77名)と健常コントロール50,578名(探索用コホート40,908名、再現用コホート9,670名)のゲノム情報を用いてGWASメタ解析を実施しました。その結果、既報で関連が報告されていたMHC領域に加えて、6番染色体長腕の6q27という遺伝子座に新規の関連シグナルを認めました。6q27で最も強い関連が見られた生殖細胞系列変異はCCR6遺伝子の13kbp上流に位置していました(図2)。

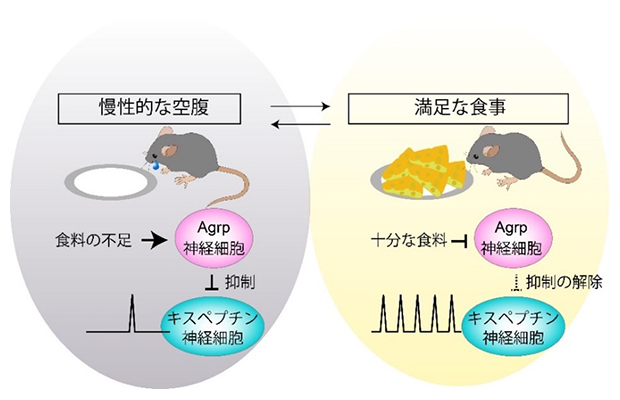

GWASメタ解析で同定したCCR6近傍の生殖細胞系列変異がどのようにNMOSDの病態に影響しているか調べるためにゲノム情報とPBMCを用いたシングルセルRNA-seqデータ(NMOSD25名、健常コントロール101名)の統合解析を実施しました。まずシングルセルRNA-seqデータにおいてCCR6が多く発現している細胞種を同定し、次にこれらの細胞種において生殖細胞系列変異のリスクアレル※15がCCR6の発現量に影響するか確認するeQTL解析を行いました。その結果CCR6の発現が多かった5つの細胞種のうち、CD4+T細胞のサブグループであるCD4+メモリーT細胞※16と制御性T細胞※17において、NMOSD患者のみでeQTL効果が確認されました(図3)。また、CD4+メモリーT細胞の中でもCCR6を高発現するヘルパーT17細胞(Th17)※18で特にeQTL効果が強い傾向が見られました。これらの結果から、GWAS解析で新規に同定したリスク変異はTh17を中心としたCD4+T細胞のサブグループでCCR6の発現量を増加させることによってNMOSDの発症に関連していると結論づけました。

次に、GWAS解析に用いたゲノム情報から加齢に伴い生じる体細胞変異であるmCA、すなわち染色体の一部または全体のコピー数が増加する(=gain)あるいは染色体の一部または全体が欠損する(=loss)といったコピー数変異(CNA)とコピー数の変化しないヘテロ接合性の喪失(CN-LOH)を検出し、疾患との関連を調べました。mCAの検出には、GWASで解析した検体のうちNMOSD患者232名と健常者48,394名に加えて、血液腫瘍患者1,301名とNMOSD以外の複数の自己免疫疾患(多発性硬化症や関節リウマチなど)患者4,384名のゲノム情報を用いました。年齢、性別を考慮したロジスティック回帰分析でオッズ比を算出したところ、NMOSDはCNAとCN-LOHの両方において血液腫瘍に匹敵する程の強い関連(CNAでオッズ比3.37、CN-LOHでオッズ比2.18)を示しました。特に21番染色体長腕におけるmCAは3名のNMOSD患者で検出されNMOSDと有意な関連を示しましたが、血液腫瘍患者では有意な関連が見られず、NMOSDに特異的な体細胞変異でした。次にmCAが検出されたNMOSD患者4名のシングルセルRNA-seqデータを用いて、mCAが見られる細胞種に偏りがあるか確認しました。その結果21番染色体長腕におけるloss(21q loss)が検出された2例で体細胞変異がCD4+T細胞に集中しており、21q lossを有するCD4+T細胞は正常なCD4+T細胞と比較してⅠ型インターフェロンに関わる遺伝子の発現が低下していました。このことから21q lossはCD4+T細胞における免疫応答を障害することでNMOSDの病態に関与していることが示唆されました。

図2: 日本人集団NMOSDのGWASメタ解析によりMHC領域とCCR6遺伝子の近傍に有意な関連が見られた

図3: シングルセルRNA-seqデータからCCR6を高発現している5つの細胞種を同定した(上図)。

CD4+メモリーT細胞と制御性T細胞ではNMOSD群のみでeQTL効果が確認された(下図)。

図4: NMOSDと他の疾患でmCAを有するリスクをオッズ比で比較したところ、NMOSDは造血器悪性腫瘍と同程度の高いオッズ比を示した(左上図)。

シングルセルRNA-seqデータを用いてmCAを有する細胞の分布を確認したところ、21q lossが見られた 2名のNMOSD患者でCD4+T細胞への局在が見られた(右上図)。

21q lossが見られた2名のNMOSD患者で、変異を有するCD4+T細胞と正常なCD4+T細胞の間で発現が変動している遺伝子を確認したところ、変異細胞においてⅠ型インターフェロンに関連する遺伝子の発現が低下していた(下図)。

本研究が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果によって、NMOSD発症に関連する生殖細胞系列変異と体細胞変異が明らかになり、これらの変異が遺伝子発現量に変化を及ぼす細胞種が同定されました。今後、細胞実験などのさらなる検証を進めることで、治療標的同定や創薬につながることが期待されます。

研究者コメント

<矢田 知大さん>

ゲノム情報とシングルセル情報を統合した解析によって、今まで検証されていなかった観点からNMOSDのリスクとなる遺伝子変異について知見を得ることができました。本研究が将来的に疾患の診断や治療につながることを期待しており、自身もその工程に携わっていきたいと思っています。

また、九州大学をはじめとしてJapan MS/NMOSD biobankの検体収集にご協力頂いた医療機関の皆様、解析にご協力頂いた各研究教室の皆様、検体をご提供頂いた皆様にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。

用語説明

※1 視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)

neuromyelitis optica spectrum disorder。視神経や脳、脊髄に病変が生じる自己免疫疾患。アクアポリン4と呼ばれる水チャンネルに対する自己抗体が血清で陽性となる。血清中の抗アクアポリン4抗体が中枢神経系に侵入し、神経細胞を支えるアストロサイトという細胞を障害することで疾患が引き起こされる。

※2 末梢血単核細胞(PBMC)

peripheral blood mononuclear cells。末梢血から分離された単核細胞成分のこと。単球やリンパ球といった免疫細胞から構成される。

※3 シングルセルRNAシーケンス(RNA-seq)

単一の細胞レベルでメッセンジャーRNAの量と種類を測定する技術。細胞の特性や多様性を明らかにすることで、異なる細胞種やサブタイプを特定することができる。

※4 生殖細胞系列変異

生殖細胞に由来する遺伝子変異。親から子へと遺伝する。

※5 体細胞変異

受精後に体内の特定の細胞や組織で発生する遺伝子変異。加齢に伴い体内で蓄積する一方で、親から子へと遺伝しない。

※6 ゲノムワイド関連解析(GWAS)

genome-wide association study。遺伝子多型と形質(疾患の有無などを含む、個々人の性質や特徴)との関連を、ゲノム全域にわたって網羅的に探索する解析。現在の一般的なGWASでは、ゲノム全域で数百~数千万に及ぶ遺伝子多型が解析に用いられる。

※7 CCR6

ケモカイン受容体の一種。リガンドであるCCL20と結合し、免疫細胞を炎症部位や感染部位に誘導する。

※8 CD4+T細胞

ヘルパーT細胞として知られるリンパ球の一種。抗原提示細胞からの抗原情報を認識し、他の免疫細胞を活性化または調節する働きを持つ。

※9 量的形質遺伝子座(eQTL)

expression quantitative trait locus。遺伝子発現量の個人差と関連するゲノム領域。このような遺伝子発現量に対する遺伝子多型の影響をeQTL効果と呼ぶ。

※10 体細胞モザイク(mCA)

mosaic chromosomal alteration。一つの個体の中で、異なる遺伝情報を持つ細胞集団が共存している状態。本研究では正常な細胞の中に染色体異常を持ってクローン性に増殖した細胞が混在している状態を指す。

※11 インターフェロン

ウイルス感染に際して生体内でリンパ球などから産生され、分泌されるサイトカイン。抗ウイルス作用、細胞増殖抑制作用、免疫調整作用などの生物活性を持つ。大きくⅠ〜Ⅲ型に分類される。

※12 メタ解析

二つ以上の統計解析結果について、それぞれの解析結果のばらつきを補正しながら合算する統計学的手法。

※13 自己免疫疾患

体内の異物を排除するための免疫系が、自身の正常な細胞や組織を異物と認識し攻撃することで引き起こされる疾患の総称。

※14 主要組織適合性遺伝子複合体(MHC)

major histocompatibility complex。細胞表面に発現しているタンパク質で、抗原提示を通じて適応免疫を調節する。大きくタイプⅠ、Ⅱに分類される。MHCは個人間、人種間で多様性に富み、自己免疫疾患や感染症への感受性に影響している。

※15 リスクアレル

対となる染色体で同じ位置にある遺伝子が異なる塩基配列を取り得る時に、特定の疾患や表現型に関連するリスクを高める方を指す。

※16 CD4+メモリーT細胞

CD4+T細胞のうち、過去に遭遇した抗原を記憶し、同一の抗原に暴露した際に迅速かつ強力な免疫応答を引き起こす能力を持つ細胞。

※17 制御性T細胞

CD4+T細胞のうち、免疫応答を抑制する機能を持つ細胞。炎症反応やアレルギー反応を抑える働きがある。

※18 ヘルパーT17細胞(Th17)

CD4+T細胞の一種で、インターロイキン17などのサイトカインを産生する。特定の真菌や細菌に対する宿主の防御として働く一方で、過剰な活性化が炎症性疾患の原因となる場合があり、NMOSDとの関連も報告されている。細胞表面にCCR6を多く発現する。

特記事項

本研究成果は、2025年2月22日(土)午前1時(日本時間)に英国科学誌「Cell Genomics」(オンライン)に掲載されました。

【タイトル】

“Contribution of germline and somatic mutations to risk of neuromyelitis optica spectrum disorder”

【著者名】

Tomohiro Yata,1,2,3,# Go Sato,1,4,5,# Kotaro Ogawa,2,# Tatsuhiko Naito,1,5 Kyuto Sonehara,1,5,6,7 Ryunosuke Saiki,8 Ryuya Edahiro,1,5,9 Shinichi Namba,1,5,6 Mitsuru Watanabe,10 Yuya Shirai, 1,9 Kenichi Yamamoto,1,11,12 Ho NamKoong,13 Tomoko Nakanishi,5,6,14 Yuji Yamamoto,1,9 Akiko Hosokawa,2,15 Mamoru Yamamoto,16 Japan MS/NMOSD biobank, The BioBank Japan Project, Japan COVID-19 Task Force, Eri Oguro-Igashira,9,17 Takuro Nii,9,18 Yuichi Maeda,7,9,17 Kimiko Nakajima,19 Rika Nishikawa,20 Hiroaki Tanaka,21 Shingo Nakayamada,21 Koichi Matsuda,22 Chikako Nishigori,20 Shigetoshi Sano,19 Makoto Kinoshita,2 Ryuji Koike,23 Akinori Kimura,24 Seiya Imoto,25 Satoru Miyano,26 Koichi Fukunaga,27 Masahito Mihara,28 Yuko Shimizu,29,30 Izumi Kawachi,31,32 Katsuichi Miyamoto,33,34 Yoshiya Tanaka,21 Atsushi Kumanogoh,7,9,35,36 Masaaki Niino,37 Yuji Nakatsuji,16 Seishi Ogawa,8,38,39 Takuya Matsushita,10,40 Jun-ichi Kira,10,41,42 Hideki Mochizuki,2 Noriko Isobe,10,* Tatsusada Okuno,2,* and Yukinori Okada,1,5,6,43,44,*.

- 大阪大学大学院医学系研究科 遺伝統計学

- 大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学

- 国立病院機構大阪刀根山医療センター 脳神経内科

- 大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科

- 理化学研究所 生命医科学研究センター システム遺伝学チーム

- 東京大学大学院医学系研究科 遺伝情報学

- 大阪大学先導的学際研究機構(OTRI) 生命医科学融合フロンティア研究部門

- 京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学

- 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学

- 九州大学大学院医学研究院 神経内科学

- 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学

- 大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 成育小児科学研究室

- 慶應義塾大学医学部 感染症学

- 日本学術振興会 特別研究員

- 市立吹田市民病院 脳神経内科

- 富山大学 学術研究部医学系 脳神経内科

- 大阪大学大学院医学系研究科 免疫制御学

- 国立病院機構大阪刀根山医療センター 呼吸器内科

- 高知大学医学部 皮膚科学

- 神戸大学大学院医学系研究科 内科系講座 皮膚科学

- 産業医科大学医学部 第1内科学

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科 クリニカルシークエンス分野

- 東京科学大学(旧:東京医科歯科大学) ヘルスサイエンスR&Dセンター

- 東京科学大学(旧:東京医科歯科大学) 統合研究機構

- 東京大学医科学研究所 附属ヒトゲノム解析センター 健康医療インテリジェンス分野

- 東京科学大学(旧:東京医科歯科大学) M&Dデータ科学センター

- 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科

- 川崎医科大学 神経内科学

- 東京女子医科大学 脳神経内科

- 東京女子医科大学 医療安全科

- 新潟大学脳研究所 脳神経内科

- 新潟大学医学部医学科 医学教育センター

- 近畿大学医学部 脳神経内科学

- 和歌山県立医科大学 脳神経内科

- 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 感染病態

- 大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)

- 国立病院機構北海道医療センター 臨床研究部

- 京都大学 ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)

- カロリンスカ研究所 Department of Medicine (MedH), Center for Hematology and Regenerative Medicine

- 高知大学医学部 脳神経内科学

- 福岡中央病院 脳神経センター 脳神経内科

- 国際医療福祉大学大学院医学研究科 トランスレーショナルニューロサイエンスリサーチセンター

- 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター(IFReC) 免疫統計学

- 大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe)

(*責任著者、#同等貢献)

DOI:10.1016/j.xgen.2025.100776

本研究は、JSPS科研費、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「革新的先端研究開発支援事業」「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業」「ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム」「難治性疾患実用化研究事業」「ゲノム創薬基盤推進研究事業」「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業」「ムーンショット型研究開発等事業」「ゲノム研究を創薬等出口に繋げる研究開発プログラム」、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「ムーンショット型研究開発事業」、武田科学振興財団、小野薬品がん・免疫・神経研究財団、大阪大学大学院医学系研究科バイオインフォマティクスイニシアティブ、大阪大学先導的学際研究機構、大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)、AMED SCARDA ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業「ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点群 大阪府シナジーキャンパス(大阪大学ワクチン開発拠点)JP223fa627002」、日本応用酵素協会の支援を受けて行われました。