2019-09-03 九州大学,科学技術振興機構,産業技術総合研究所

ポイント

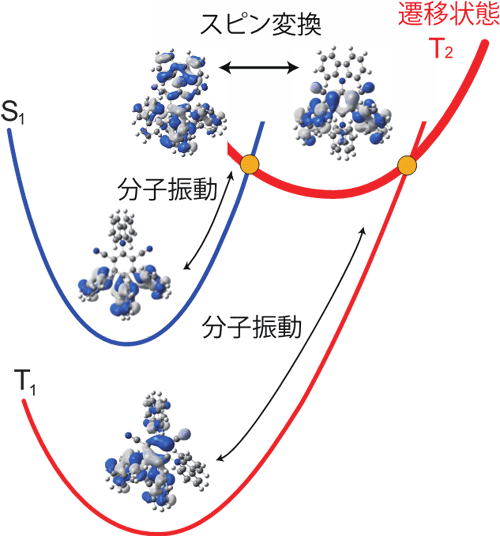

- TADF現象を示す有機分子におけるスピン変換は、分子振動をきっかけとする電子状態変化により誘起される「特定の遷移状態」を経由して進行することを解明しました。さらに、その遷移状態は、その有機分子の部分分子構造に由来する電子状態であることを解明しました。

- 本研究の意義は、解明したメカニズムを分子デザインにフィードバックすることで、有機分子におけるスピン変換特性(例えば発光寿命)を自在に制御できる可能性を示したことです。

ほぼ100パーセントの効率で電気を光へ変換できる熱活性化遅延蛍光(TADF)注1)分子は、次世代の有機EL用材料として大きな注目を集めています。TADF現象が生じる鍵は、最低一重項励起状態(S1)と最低三重項励起状態(T1)と呼ばれる2つの状態での相互の「スピン変換」です。このため、TADFの材料研究では、「そのスピン変換をいかに効率的に起こすか」ということが1つの目標となっています。これまでに世界中でTADF分子のスピン変換に関する研究がなされてきました。しかし、そのスピン変換を媒介するであろうと予想される、肝心の「遷移状態」は未解明でした。

九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター(野田 大貴(当時博士後期課程3年)、中野谷 一 准教授、安達 千波矢 センター長ら)、産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門(細貝 拓也 主任研究員)、米国ジョージア工科大学(Jean-Luc Brédas 教授、Xian-Kai Chen 博士ら)の研究グループは、TADF分子におけるスピン変換過程の詳細なダイナミクス、特にその遷移状態を実験および理論計算の両面で解明することに成功しました。

本研究成果は2019年9月3日(日本時間)に、英国科学雑誌「Nature Materials」のオンライン版で公開されます。

本研究は科学技術振興機構(JST) ERATO「安達分子エキシトン工学プロジェクト」(JPMJER1305)、科研費(18H02047、18H03902)の支援を受けて実施されました。

熱活性化遅延蛍光(TADF)を示す有機分子は、ほぼ100パーセントの効率で電気エネルギーを光エネルギーへ変換できることから、次世代有機EL用の材料として大きな注目を集めており、世界中で多くの研究がなされています。TADF現象が生じる鍵は、最低一重項励起状態(S1)と最低三重項励起状態(T1)と呼ばれる、電子の向き(スピン)が異なる分子の状態間で「いかにスピンを変換させるか」という点に集約されます。当然ながら、この相互のスピン変換における最初の状態と終わりの状態はS1またはT1であり自明です。しかし、そのスピン変換の過程において媒体となる遷移状態やその動的過程はこれまでブラックボックスの中にあり、未解明でした。この遷移状態を解明することができれば、その知見を分子デザインにフィードバックし、発光寿命などを「自由自在」に制御した有機分子を創出することが可能となり、有機ELのみならず、バイオイメージングや特殊インクなど、さまざまなアプリケーションへと広く展開できることが期待されます。

本研究では、TADF現象を示す有機分子におけるスピン変換過程のブラックボックスを解き明かすことを目指し、九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター(研究担当分野:分子デザイン、合成、光物性・励起ダイナミクス評価)、産業技術総合研究所(研究担当分野:励起ダイナミクス評価、高速過渡吸収分光計測注2))、米国ジョージア工科大学(研究担当分野:理論・量子化学計算)の研究グループが有機的に連携し、研究を進めました。

本研究の結果、複数個の電子ドナー基および電子アクセプター基から構成されるTADF分子では、そのスピン変換が特定の遷移状態を経由して進行することを初めて実験的に証明しました。さらに、その遷移状態の起源は、TADF分子を構成する「部分分子構造注3)」に由来する電子状態であり、分子振動がきっかけとなってその電子構造変化が生じることを、実験(有機合成、分子光物性測定、高速過渡吸収分光計測による遷移状態の観測など)、および理論計算の両面で解明することに成功しました。これらの結果より、一連のTADF分子群におけるスピン変換特性を、統一的に説明可能となりました。本研究で解明したメカニズムは、自由自在なスピン変換特性の制御を可能とする分子デザインに向けた基盤知識となります。

本研究で得られた知見を生かすことで高効率かつ高耐久性を示すTADF分子を開発し、九州大学発のベンチャー企業である株式会社Kyuluxと共同で、次世代有機ELの早期実用化を目指します。また、数ミリ秒以上と非常に長い発光寿命を示す高効率TADF分子を開発することも可能です。一般に、長い発光寿命を示す発光材料は有機ELにとって適切ではありませんが、自家蛍光が問題となるバイオイメージング用色素、または特殊インクなどのアプリケーションに向けた発光色素としては非常に有益です。今後、これらのアプリケーションに適した分子デザインも進めていきます。

図 本研究で明らかにしたスピン変換過程の概略図

- 注1)熱活性化遅延蛍光(Thermally Activated Delayed Fluorescence:TADF)

- 最低励起三重項状態(T1)と最低励起一重項状態(S1)間のエネルギー差(∆EST)が非常に小さい場合、分子は室温の熱をエネルギーとして吸収した後にT1からS1へのスピン変換を自発的に起こします。その後、そのS1から蛍光が放出されますが、もともとのS1から直接光る通常の「蛍光」と比べて遅れて光ります。このような熱によってT1を介して生じる遅れた蛍光は熱活性化遅延蛍光(TADF)と呼ばれます。

- 注2)高速過渡吸収分光計測

- ポンプ・プローブ過渡吸収分光法と呼ばれる、光励起状態で生成する短寿命励起種(本研究の場合は、文中に記載の「特定の遷移状態」)を検出する分光法を指します。励起光で試料を励起した後に、遅れて検出光を照射し、その透過光強度(光吸収量)を測定して、その時間帯に生成する励起種を検出します。

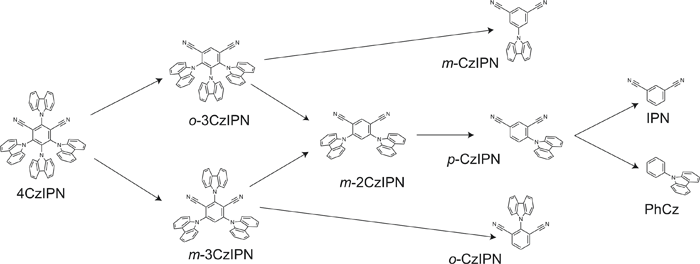

- 注3)部分分子構造

- 部分分子構造の考え方の例を下図に示します。一般的にTADF分子は、小さな∆ESTを実現するために、電子ドナー基(下図の例ではフェニルカルバゾール(PhCz))と電子アクセプター基(下図の例ではイソフタロニトリル(IPN))を含んでいます。また、それぞれの置換位置や置換数により、そのエネルギー準位は異なります。下図の例では、4CzIPNが最もエネルギー的に安定な分子ですが、4CzIPNを構成する部分分子構造を因数分解のように考えていくことで、4CzIPNの高いエネルギー準位を構成する電子状態を予想することができます。

- “Critical role of intermediate electronic states for spin-flip processes in charge-transfer-type organic molecules with multiple donors and acceptors”

著者:Hiroki Noda, Xian-Kai Chen, Hajime Nakanotani*, Takuya Hosokai, Momoka Miyajima, Naoto Notsuka, Yuuki Kashima, Jean-Luc Brédas* and Chihaya Adachi*

DOI:10.1038/s41563-019-0465-6

安達 千波矢(アダチ チハヤ)

九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター センター長

中野谷 一(ナカノタニ ハジメ)

九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター 准教授

細貝 拓也(ホソカイ タクヤ)

産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門 ナノ分光計測研究グループ 主任研究員

古川 雅士(フルカワ マサシ)

科学技術振興機構 研究プロジェクト推進部

九州大学 広報室

科学技術振興機構 広報課

産業技術総合研究所 企画本部 報道室