2020-09-30 東京大学

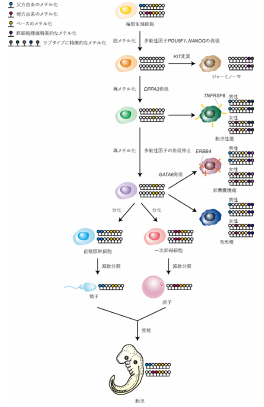

胚細胞腫瘍は幼児期の小児と若年成人に発症が多く認められる腫瘍性疾患ですが、未だ発症の原因は明らかではありません。胚細胞腫瘍の全体的な治療成績は7~8割程度と悪性腫瘍の中では比較的良好ですが、既存の治療に抵抗を示す難治性の症例が存在することや、悪性腫瘍の治療に伴って引き起こされる晩期障害が近年問題となってきています。これらの問題を克服するためには、遺伝的な要因を分子レベルで解明し、病態に即した最適な治療法を見つけ出すことが非常に重要だと考えられています。

東京大学医学部附属病院 小児科の久保田泰央医師、現京都大学大学院医学研究科 発達小児科学の滝田順子教授らの研究グループは、小児の胚細胞腫瘍51例のDNAメチル化や遺伝子発現、コピー数、遺伝子変異などのゲノム、エピゲノムに認められる異常の全体像を解明し、分子標的治療の対象となりうる遺伝子を同定しました。本研究によって小児のみならず成人の胚細胞腫瘍に対する治療成績の向上と、治療に伴う晩期障害の軽減が期待できます。

本研究成果は、日本時間9月30日に英国科学誌Communications Biologyに掲載されました。