2024-06-27 東京大学大気海洋研究所,理化学研究所

発表のポイント

◆メダカをモデルにし、真骨魚類において視床下部性のコレシストキニンが脳下垂体からの卵胞刺激ホルモン(FSH)放出制御に最も強くはたらく視床下部因子、すなわちFSH放出ホルモンであることを発見した。

◆これまで2つの下垂体ホルモン(FSH、LH)は単一の制御因子(GnRH)に制御されるとされてきたが、FSH-RHとLH-RHという2つの制御因子による独立した制御が見つかった。

◆視床下部制御因子が不明だったために薬理的に制御しづらかった卵胞発育を、安価なFSH-RHによって人為的に進める応用利用が期待される。

魚の卵や精子を育てる視床下部因子をメダカで同定した。

概要

東京大学大気海洋研究所海洋生命システム研究系海洋生命科学部門の神田真司准教授と、同大学大学院農学生命科学研究科の大久保範聡教授らの研究グループは、理化学研究所、Johns Hopkins Universityと共同で、真骨魚類(注1)には卵・精子の形成を制御する視床下部因子、FSH放出ホルモン(FSH-RH)が存在することを明らかにしました。

1971年の哺乳類における生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)(注2)の発見(1977年ノーベル生理学・医学賞)以来、これまで脊椎動物の脳下垂体に存在する2つの生殖腺刺激ホルモン(FSH、LH)の分泌は、いずれも視床下部のGnRHによって制御されていると考えられてきました。本研究ではメダカを用いて、真骨魚類においてはFSH、LHの調節因子は共通ではなく、FSHの制御に必須な役割を果たす視床下部ホルモン、FSH-RHが別に存在することを初めて明らかにしました(図1)。

FSH-RHは、既知の短いペプチド、コレシストキニンであることがわかったため、安価で利用できます。この研究成果は今後増養殖における人為催熟、とくに早期催熟等に役立つことが期待されます。

図1:メダカで明らかになった真骨魚類の生殖腺制御システム

真骨魚類においては卵を育てるFSHの分泌に対して、これまで考えられてきたGnRHの作用は弱く、視床下部性のコレシストキニン(CCK)が必要不可欠な働きをしていることがわかった。視床下部に存在するCCKニューロンは、脳下垂体に投射し、FSH細胞上に発現するCCK受容体に働きかけ、FSHの発現、放出を制御する。

発表内容

脊椎動物の生殖腺機能は、脳下垂体から放出される卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモンによって制御されており、その名の通りメスにおいてはそれぞれ卵胞発育(卵を大きくする・卵黄蓄積する)と排卵(即ち黄体を形成する)を促し、オスにおいてはいずれもが精子形成を促します。このFSH、LHは、総称して「ゴナドロピン」とも呼ばれ、この両方が、視床下部のたったひとつのホルモン、ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)によって制御されているとされてきました。GnRHは1971年に哺乳類において発見され、1977年のノーベル生理学・医学賞の受賞を経て実に50年間、脊椎動物のいかなる種においてもFSH、LHに両方に対する最も強い制御因子と信じられてきました。

このたび、本研究チームはメダカをモデルに研究することで、FSHに対しては、視床下部ニューロンに発現するコレシストキニンが必要不可欠な制御因子として存在することを明らかにし、「FSH放出ホルモン(FSH-RH)」と呼ばれるべきものであると結論づけました。また、この結論は、真骨魚類一般に適用できる可能性が高いことも示しました。ゴナドトロピン放出ホルモンは脊椎動物でただひとつであるという定説を50年ぶりにアップデートする研究成果となります(図2)。

図2:新しく見つかったFSH-RHとLH-RHが独立にFSH、LHを制御するモデルは、既知の哺乳類の制御システムと異なる

真骨魚類において、FSHはFSH-RH(コレシストキニン)に、LHはLH-RH(GnRH)によって制御されることがわかった。一方、哺乳類では、従来の仮説通りFSHもLHもGnRHによって制御されていると考えられる。脊椎動物の進化のどこかで、このシステムの切り替えが起こっている。

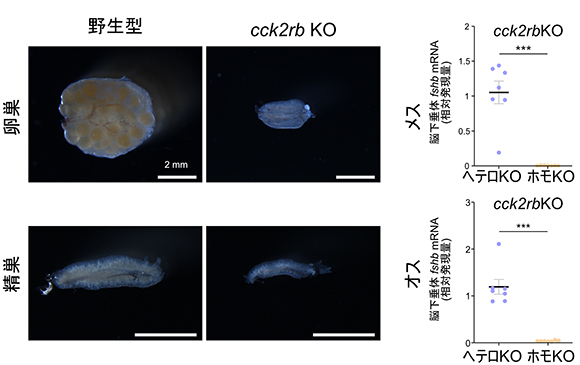

近年GnRHをノックアウトしたメダカにおいて、LHの機能は失われるのに対し、FSHの機能はほとんど変化しないことを我々は示していました(Takahashi et al., 2016)。そこで、FSHを制御するより強い因子がある可能性に着目し、制御されるFSH細胞はその受容体を発現していると考えました。FSH細胞に発現する受容体遺伝子を解析し、FSH細胞に高発現することがわかったコレシストキニン受容体cck2rbをノックアウトすると脳下垂体のFSH発現が激減し、その結果卵巣が育たず、不妊になることがわかりました(図3)。

図3:コレシストキニン受容体をノックアウトしたメダカの卵巣および精巣、FSH発現

コレシストキニン受容体遺伝子(cck2br)をノックアウトしたメダカは卵巣・精巣共に小さくなり、FSH(fshb)発現が激減する。また、FSH細胞特異的にCck2brをレスキューさせると、この障害は回復することから、FSH細胞上のCck2brがこの作用に重要であると結論づけられた。なお、コレシストキニンのリガンド遺伝子であるccka、cckbのダブルノックアウトによっても脳下垂体FSH発現の激減が起こる。

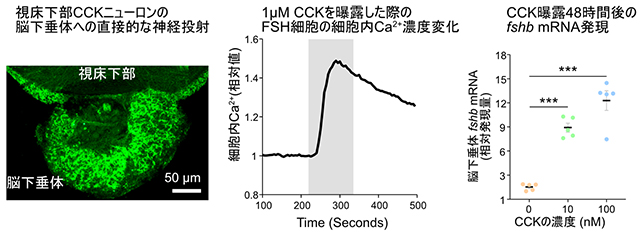

コレシストキニンは、消化管で発見されたホルモンですが、様々な動物で脳内でも発現していることが知られており、腸のコレシストキニンの機能とは独立して働いていると考えられます。そこで、メダカ脳内でコレシストキニンの発現を調べたところ、視床下部ニューロンに発現しており、脳下垂体に神経投射を示していたことから、視床下部性のコレシストキニンがFSH細胞に直接働きかけている可能性が強く示唆されました(図4)。

本研究では、FSH細胞を用いたCa2+イメージング解析(注3)や脳下垂体の培養実験、コレシストキニンのリガンドノックアウト実験等を用い(図4)、視床下部性のコレシストキニンがFSHを主に制御している因子、いわばFSH放出ホルモン(FSH-RH)であると結論づけました。

図4:視床下部性のコレシストキニンは直接FSH細胞に作用し、FSH発現と放出を上昇させる

コレシストキニン(CCK)を発現するニューロンが、視床下部ニューロンとして存在し、その神経投射は脳下垂体に直接達している。CCKをFSH細胞にin vitroで曝露すると、ホルモン(FSH)放出を示唆する細胞内Ca2+濃度の顕著な上昇が起こる。また、脳下垂体をCCKを含む培地で48時間培養すると、FSH発現が顕著に上昇する。

FSHは魚類においても生殖腺の発達を促すため、水産増養殖分野でさまざまな応用利用が期待されてきました。ところが、FSHは合成に非常にコストがかかる糖タンパクであることから、その利用は限定されていました。今回FSHの合成、放出を促す分子が見つかり、それが低コストで合成可能なペプチドであることがわかったため、合成FSHを用いて行っていたウナギの人工催熟を低コスト化する期待が持たれます。また、これまでコスト面から現実的に不可能だったその他養殖親魚の早期催熟等への利用も期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大気海洋研究所

神田 真司 准教授

上原 峻 ケニー 博士課程/日本学術振興会特別研究員

前田 和毅 修士課程(研究当時)

大学院農学生命科学研究科

大久保 範聡 教授

西池 雄志 博士課程/日本学術振興会特別研究員(研究当時)

現:Max Planck Florida Institute for Neuroscience 博士研究員

理化学研究所 生命機能科学研究センター

工樂 樹洋 チームリーダー(研究当時、現:客員研究員)

現:情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授

Johns Hopkins University School of Medicine, Kennedy Krieger Institute

苅郷 友美 Assistant professor

論文情報

雑誌名:Nature Communications

題 名:Identification of the FSH-RH as the other gonadotropin-releasing hormone

著者名:Shun Kenny Uehara, Yuji Nishiike, Kazuki Maeda, Tomomi Karigo, Shigehiro Kuraku, Kataaki Okubo, Shinji Kanda*

DOI: 10.1038/s41467-024-49564-8

URL: https://doi.org/10.1038/s41467-024-49564-8![]()

研究助成

本研究は、科研費「挑戦的萌芽研究(課題番号:24657050)」、「挑戦的研究(萌芽)(課題番号:18K19323)」、「新学術領域研究(公募研究)(課題番号:18H04881)」、「基盤研究(B)(課題番号:23H02306)」、三菱財団 自然科学研究助成、住友財団 基礎科学研究助成、三島海雲記念財団 学術研究奨励金の支援により実施されました。

用語解説

- (注1)真骨魚類

- いわゆる食卓にのぼる多くの人に「さかな」と認識されている分類群。ウナギ、アジ、サバ、サケ、コイ、メダカ、タイ等、多くのなじみ深い魚を含む。一方で、サメ、エイ等の軟骨魚類や、ガーやチョウザメ等の下位条鰭類に関してはこれを含まない。

- (注2)GnRH

- 生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン。GnRHを産生する視床下部ニューロン(GnRHニューロン)がGnRHを脳下垂体に放出し、GnRHがホルモンとして直接脳下垂体からのFSH、LHの分泌を促進する。これにより、卵胞の発育や排卵、あるいは精子形成などの生殖腺の機能を調節している。今回、真骨魚類においては、GnRHよりも強いFSH放出作用を持つFSH-RHが見つかったことで、この定説が覆された。

- (注3)Ca2+イメージング解析

- Ca2+イオンを結合することで蛍光強度を変化させるプローブを用いて、Ca2+の濃度を経時的に観察する手法。特に、神経細胞や内分泌細胞において、細胞内Ca2+濃度の上昇は、神経伝達物質・ホルモンの放出を意味するため、放出動態をリアルタイムで観察する手法として広く用いられている。

問合せ先

東京大学大気海洋研究所 海洋生命システム研究系 海洋生命科学部門

准教授 神田 真司(かんだ しんじ)