2025-02-05 基礎生物学研究所,神戸大学,福島大学

有性生殖が一般的な動物において、メスだけで繁殖を行う種が少なからず存在します。そのような種ではメスがメスを産み、子孫を残してゆきます(これを単為生殖と呼びます)。しかし、発生過程のエラーによって極めて稀な頻度でオスも生まれることがあります。このようなオスが、オスとして機能しているのかどうかは単為生殖の不可逆性を考える上で重要です。ただし、稀なオスはとにかく珍しいため、あまり調べられてきませんでした。枝のような姿でおなじみの昆虫、ナナフシの仲間では単為生殖を行う種が多く知られています。日本で最も一般的にみられるナナフシの仲間、ナナフシモドキ(単にナナフシとも呼ばれる)も、野外で採集される個体のほとんどはメスです。一方で、ごく稀にオスが発見されることも知られていました。

今回、基礎生物学研究所の野崎友成助教(元:日本学術振興会特別研究員PD)と神戸大学の末次健司教授、福島大学の兼子伸吾准教授を中心とするグループは、単為生殖種であるナナフシモドキにおいて稀に出現するオスが、形態的・行動的には正常である一方で、もはやオスとしての生殖機能を完全に失っていることを発見しました。野外で採集された稀なオスたちは、ナナフシのオスに特徴的な外部生殖器を持ち、同種のメスと積極的に交尾しました。しかし、交尾の結果得られた子どもの遺伝子型解析を実施したところ、オス由来の遺伝子が全く検出されませんでした。これは、オスと交尾するかどうかにかかわらずメスが単為生殖で子どもを産んだことを意味します。さらに、体内の生殖器官について詳細な観察を行ったところ、オスでは正常な精子形成が生じておらず、メスでは精子を貯蔵する器官に退化的な特徴が認められました。以上から、ナナフシモドキではオスが稀に出現するものの、もはやオスとしての意味を為しておらず、有性生殖には戻れない状態になっていることが結論づけられました。ナナフシにおいて稀なオスが完全に生殖機能を失っている例は初めてであり、長い単為生殖の歴史の過程で、有性生殖に関する要素がどのように退化していくのかを議論する上で重要な例となります。

本研究成果は、2025年1月29日付で国際学術誌「Ecology」誌にて発表されました。

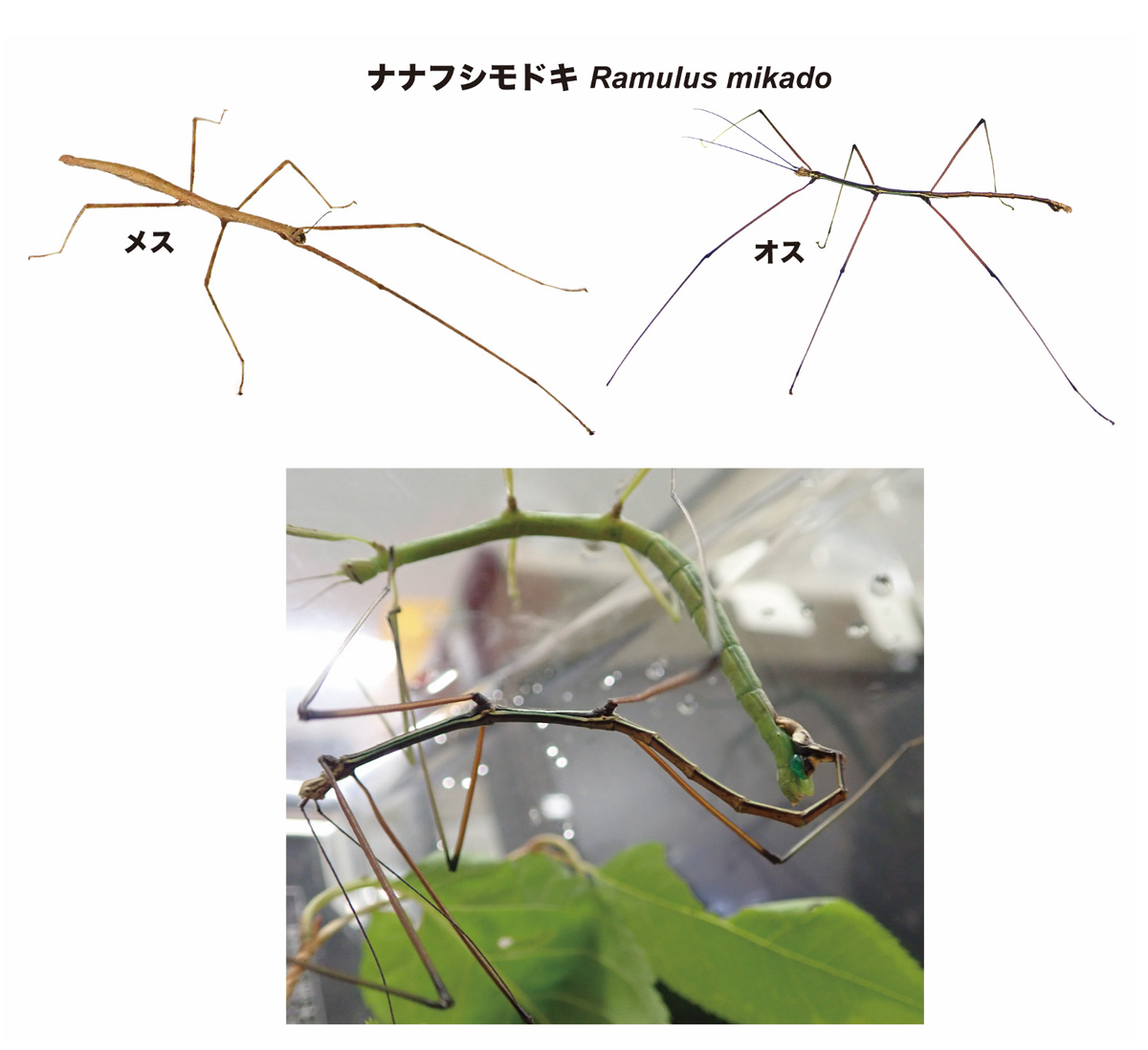

図:ナナフシモドキ(ナナフシ)のオス(下)とメス(上)

【研究の背景】

「なぜ性があるのか」、「性を失った結果何が生じるのか」といった問いは生物学において長年の謎であり、今なお多くの研究者を惹きつけています。動物において、オスとメスが存在することは一般的である一方、オスを失ってしまった種や系統が、独立に、何度も生じていることがよく知られています。メスのみで繁殖する単為生殖ではオスを生産する必要や、交尾の必要がないため、増殖率や繁殖成功の点で有性生殖よりも有利であると考えられています。一方で有性生殖に起因する組み換えや遺伝子の混ぜ合わせがないことから、進化可能性の減退、有害遺伝子の蓄積などが理由で長期的には不具合が生じると予測されており、多くの単為生殖系統は進化的な時間の中では短命に終わっていることがわかっています [注1]。

一方で、数百万年以上の長い間、単為生殖を続けてきたと考えられている種が存在します。これらは上記の理屈では説明ができませんが、近年では、非常に稀な頻度で有性生殖が行われている可能性が議論されています。理論的には「稀な有性生殖は、単為生殖の長期的なコストを十分に緩和しうる」と予測されているうえ、最新の集団遺伝学的な解析からは、一部の単為生殖を行う種で稀な有性生殖を示す証拠が見つかってきています。このような「稀な有性生殖」は、発生のエラーで生じる「稀なオス」によって引き起こされると考えられていますが、サンプルの入手が難しいことから、稀なオスの機能に焦点を当てた研究は多くありません。

ナナフシという昆虫の仲間は世界で約3000種が知られており、木の枝や葉に非常によく似た外見から、擬態の名手として知られています。加えて非常に興味深い特徴として、ほとんどの種類がオスのいない状況でも繁殖できる、つまり単為生殖能力を持つことがあげられます。日本で最も一般的にみられるナナフシの仲間、ナナフシモドキ(単にナナフシと呼ぶ場合も多い)では、野外で採集される個体はメスばかりです。一方、非常に稀ではありますが、オスが出現することも知られていました。地方の新聞や、近年ではSNS上で、年に数回オスの目撃情報が報告されています(現在、本研究を含めて数十例しか知られていません)。ただし「稀に出現するオス」がどのような意義を持つのか、オスとしての機能をどの程度維持しているのかは全くわかっていませんでした。

今回、研究グループは非常に珍しいナナフシモドキのオスを集め、その外部形態、交尾行動の観察、繁殖への貢献を調べました。その結果、形態や行動はオス的である一方で、交配実験から生まれた次世代にはオスの遺伝的な貢献は全く確認できませんでした。さらに内部の生殖器官を丹念に調べたところ、オスでは精巣の発達と精子形成に、メスでは精子を貯蔵する器官において、強い退化的な特徴があることを見出しました。以上から、ナナフシモドキではオスが出現しても、オスの繁殖行為は機能せず、不可逆的な単為生殖で繁殖する状態になっていることが明らかになりました。

【研究の成果】

まず、研究グループは、博物館・昆虫館・アマチュア研究者 [注2] の協力を得て、稀に出現するナナフシモドキの貴重なオス7匹を集めました(これに4年間かかりました)。まさに市民と研究グループの協力によるサンプル収集です。得られたオスたちに対して外部形態と交尾行動の観察を行ったところ、ナナフシモドキのオスたちは、ナナフシのオスとして典型的な要素である、メスと比べて細長い体、腹部の末端にあるメスを把握する器官、体液で伸展する外部生殖器(ペニス)を持つことがわかりました(図1)。このうち3匹のオスに対してはメスとの交尾行動を確認しました。オスは交尾を積極的に行い、メス体内には精包(ナナフシ類に特徴的な、オスからメスへと受け渡される物質)が観察されました。

図1.日本に生息するナナフシモドキ(ナナフシ)のメスと「稀なオス」、そして交尾行動

(上左)ナナフシモドキのメス。野外でみられるのはほとんどこちらである。(上右)今回研究に使用したオスの1匹。野外で発見されることは非常に珍しい。(下)実験室にて観察された、ナナフシモドキの交尾行動。オスは腹部末端の構造でメスをがっちりと掴む。

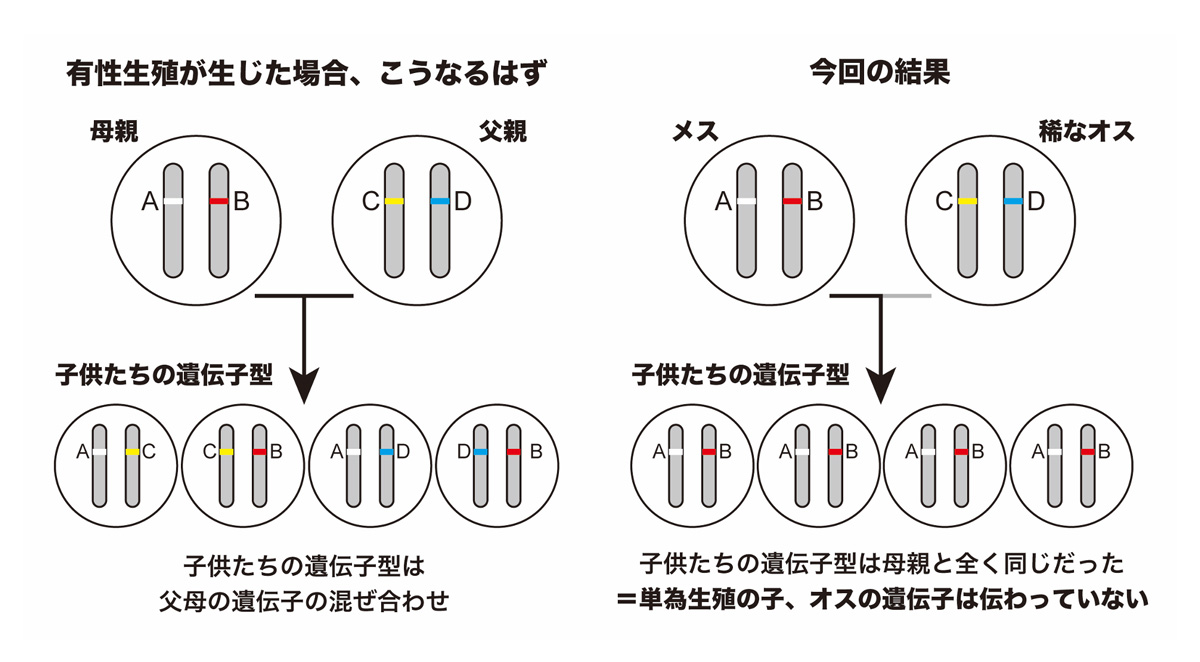

次に、交尾の前後に産み落とされた卵を回収し、内部で発育していた胚に対して遺伝子型解析 [注3]を行いました。交尾前に回収された卵で発育していた胚からは、母親の遺伝子型と全く同様な遺伝子型が検出されました。これは、ナナフシモドキの母親と子供が、クローン繁殖をおこなっていることを意味します。交尾後の卵から回収した胚については、オスがもし機能しているならば、オスでみられた遺伝子型が検出されるはずです。7つのペアの交尾後に回収された58個の胚を解析しましたが、これらの胚も、母親と全く同じ遺伝子型であることが判明しました(図2)。したがって、稀なナナフシモドキのオスは交尾をするものの、オスの遺伝子を受け継いだ子孫を残す可能性は非常に低いと考えられます。

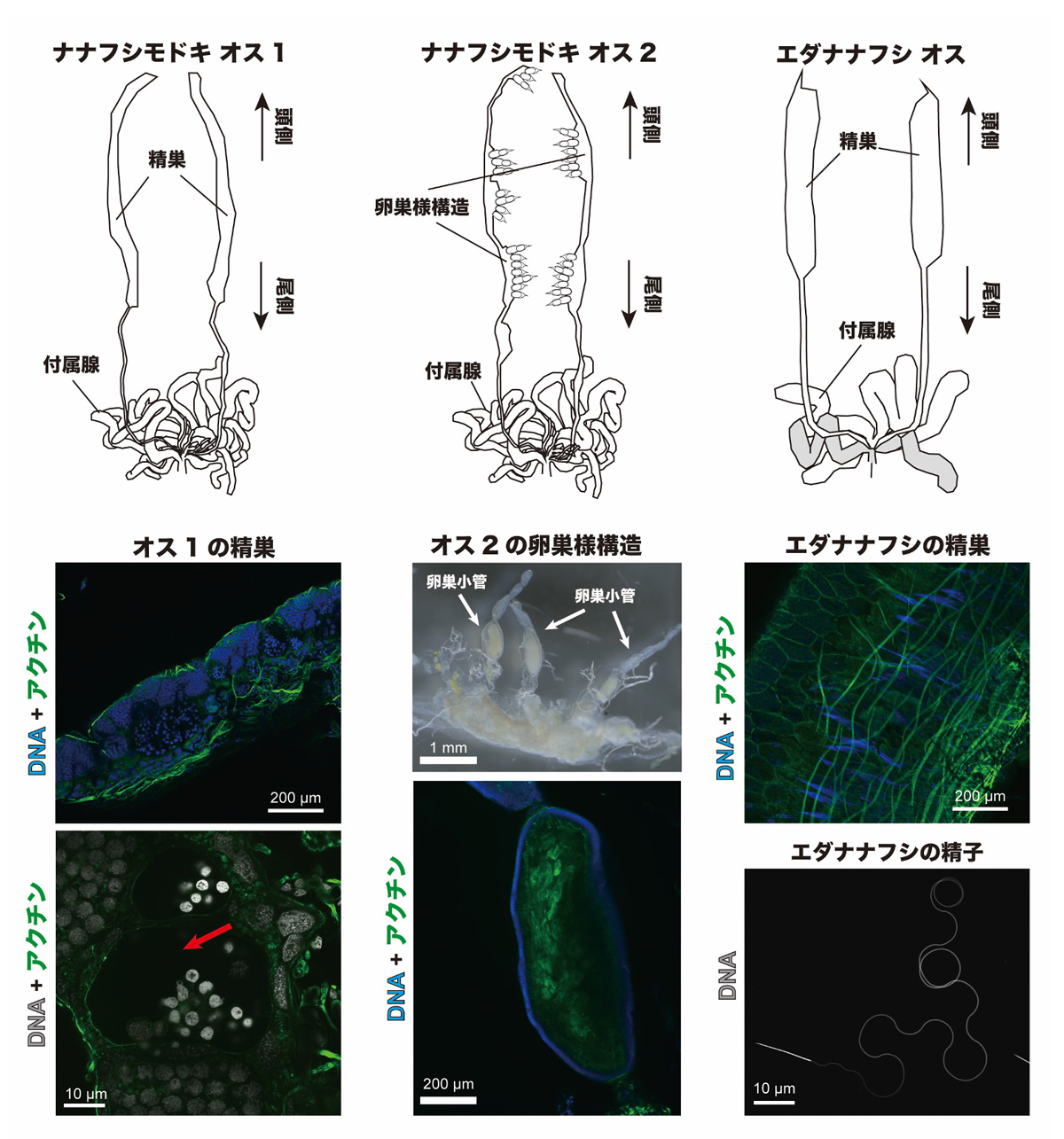

上記の結果を踏まえて、研究グループは、オス、メス、もしくはその両方について有性生殖に必要な要素に何か問題があるのではないかと推論し、新鮮な状態で入手できたオス、メス両方に対して、生殖器官に関する詳細な組織学的観察を行いました。ナナフシモドキの近縁種は日本には存在しないため、比較対象として日本において有性生殖を行うエダナナフシを選び、同時に観察を行いました。観察の結果、ナナフシモドキのオスについては、観察できた2個体の両方で正常な精子が形成されていないことが判明しました。1匹目については一見正常な精巣と、オス型付属腺を持っていましたが、精子形成が途中で停止していることが確認されました。2匹目については、オス型付属腺を持つ一方で、精巣が卵巣に変化していることが確認されました(図3)。オスがメスに受け渡した精包には、成熟した精子は認められませんでした。

ナナフシモドキのメスには、交尾に重要な生殖器官として、オスのペニスを受け入れる器官と、精子を貯蔵する器官があります。通常、ナナフシ類のそれらの器官は、「豊富な分泌物」や「厚いクチクラ構造」を特徴としており、それらは有性生殖を行うエダナナフシの観察でも確かめられました。しかし、ナナフシモドキの場合、その両方の特徴を欠いていました。また、多くの細胞が細胞死を起こしており、十分な機能を維持しているとは考えにくい特徴を示しました。

以上の結果から、ナナフシモドキでは、稀にオスが出現し、一見機能的に見えるものの、有性生殖が行われる可能性は極めて低いということが明らかになりました。日本に本種の近縁種はおらず、同種の交配が意味を為さないとなると、稀な有性生殖は起こり得ません。本研究グループの以前の研究では、ナナフシモドキの単為生殖が長い歴史を持つことが示唆されています [注4]。今回の研究では、無性系統の長期存続に対するこれまでの説明には当てはまらない、ユニークな例を発見したと言えるでしょう。

図2.交尾の前と後に産み落とされたナナフシモドキの卵の遺伝子型解析

図2.交尾の前と後に産み落とされたナナフシモドキの卵の遺伝子型解析

(左)オスとメスが有性生殖を行なっている場合に予想される結果。母親と父親が持つ対立遺伝子がそれぞれAB、CDであるとすると、子供の遺伝子型はAC、AD、BC、BDのどれかになる。ナナフシモドキで有性生殖が起こるならば、子供の遺伝子型を調べれば、少なくともいくつかの子供がこれらの父親由来の遺伝子を持つはずである。(右)今回の結果。子供たちの遺伝子型は、全て母親と同一であった。したがって、ナナフシモドキでは交尾したかどうかにかかわらず、クローン繁殖によってのみ 子供を産むことが判明した。

図3.ナナフシモドキ(ナナフシ)の稀なオスがもっていた生殖器官とエダナナフシのオスがもっていた生殖器官

図3.ナナフシモドキ(ナナフシ)の稀なオスがもっていた生殖器官とエダナナフシのオスがもっていた生殖器官

(左)観察に用いたナナフシモドキの1匹目のオス。精巣およびオス型付属腺をもつ一方で、精巣内には成熟精子は見られなかった。(中央)2匹目のナナフシモドキのオス。オス型付属腺をもつ一方で、精巣ではなく卵巣を持っていた。(右)典型的なナナフシの例として観察した、有性生殖を行うエダナナフシのオス。オス型付属腺と、成熟した精子(束になっている)を持っていた。

【今後の展望】

本研究では、日本で最も一般的にみられるナナフシの仲間であるナナフシモドキにおいて、単為生殖が不可逆的な状態になっているという証拠を提示しました。ではなぜ、本種において単為生殖が長期維持されているのでしょうか。本研究グループは以前、本種が鳥などによる捕食によって、受動的に長距離分散していることを示しています。この分散戦略は、局所的に絶滅するリスクを分散させ、分布域を拡大させることができるため、系統の長期存続に寄与しているかもしれません。また、本種が局所的に大発生することが報告されており、歴史的に大発生を繰り返していると推測されます。有効集団サイズを増大させることも、絶滅リスクを回避させる一つの手段かもしれません。今後はこのような仮説をもとに、ナナフシモドキの興味深い特徴の関連性を調べてゆくつもりです。

また、ナナフシモドキは性が失われた状況下で、有性生殖に関する形質がどのように退化してゆくのかを調べる良いモデルになるかもしれません。これまでの研究で、メス側の形質(生殖器官や異性への魅力)は無性状態では迅速に退化することが示されています。一方、オスは個体として存在していないため、オスの形質を制御する遺伝子には、自然選択が作用せず、中立な突然変異のみが蓄積されてゆきます。したがって精子形成など、オス側の形質はなかなか退化しないと想定されています。その点ナナフシモドキのオスは、精子形成や生殖器官の発達に何らかの異常が認められているため、今後、ゲノムを徹底的に解析することで、オス特異的な遺伝子の機能が実際に失われているのか、そして中立な変異が蓄積されているのかといった問いについて検証することができると期待されます。

【発表論文情報】

雑誌名: Ecology

掲載日: 2025年1月29日

論文タイトル: Lack of successful sexual reproduction suggests the irreversible parthenogenesis in a stick insect

著者: Tomonari Nozaki, Yasuhiko Chikami, Koki Yano, Ryuta Sato, Kenji Suetsugu, and Shingo Kaneko

DOI: https://doi.org/10.1002/ecy.4522

【映像】

ナナフシモドキ(ナナフシ)の交尾行動

・https://youtu.be/dl8PfIW7bp0?si=4Qw3bSH1mET95oTa

【研究グループ】

基礎生物学研究所

野崎友成 助教(進化ゲノミクス研究室、元:日本学術振興会特別研究員PD)

千頭康彦 大学院生(当時:進化発生研究部門、総合研究大学院大学)

谷野宏樹 研究員(当時:進化発生研究部門、日本学術振興会特別研究員PD)

神戸大学

末次健司 教授(大学院理学研究科)

福島大学

兼子伸吾 准教授(共生システム理工学類)

佐藤隆太 大学院生(当時:共生システム理工学科、現:伊達市立伊達中学校教諭)

【研究サポート】

本研究は、以下の研究費の支援を受けて行われました。

文部科学省科学研究費補助事業(科研費)

- 挑戦的研究(萌芽)「鳥類の被食が駆動する昆虫の長距離分散: 摂食実験および遺伝構造パターンによる検証」(18K19215)

- 特別研究員奨励費「昆虫の菌細胞内共生系におけるホスト細胞・共生者の倍数化制御機構とその生物学的意義」(19J01756)

- 特別研究員奨励費「発生システムの進化史とその遺伝的基盤の究明」(21J01422)

福島大学 学内競争的研究資金

【用語解説および補足】

[注1] 単為生殖ではメス個体が単独で増殖することができ、受精の必要もなく、配偶相手を探す手間を省くことができるため、有性生殖と比べて増殖効率が高いと考えられる。一方で、有性生殖の特徴である遺伝子の混ぜ合わせがないため、環境変化に対応できず、単為生殖を行う系統は長期的には不安定であると想定されている。

[注2] 名和昆虫博物館(岐阜県岐阜市)、磐田市竜洋昆虫自然観察公園(静岡県磐田市)、横須賀市自然・人文博物館(神奈川県横須賀市)、高瀬川を愛する会(長野県北安曇郡)など

[注3] 胚に対する遺伝子型解析は、SSRマーカーを用いた手法で実施した。SSR(Simple Sequence Repeat)とは、DNA中の短い塩基配列が繰り返し連なっている領域のことで、この繰り返し配列の長さや回数が個体間で異なるため、遺伝的多様性を評価する際に非常に有効なマーカーとして利用されている。

[注4] 以前の本研究グループによる研究では、ナナフシモドキの単為生殖が30万から50万年前から続いている可能性が示されている。

【本研究に関するお問い合わせ先】

基礎生物学研究所 進化ゲノミクス研究室

助教 野崎友成

神戸大学大学院理学研究科

教授 末次健司

【報道担当】

基礎生物学研究所 広報室

神戸大学 総務部広報課広報グループ

福島大学 総務課広報係