2025-02-05 琉球大学

大阪大学大学院情報科学研究科の清家泰介助教、松田史生教授を中心とする研究グループは、琉球大学の武方宏樹特命准教授、沖縄科学技術大学院大学の河野恵子准教授、理化学研究所の古澤力チームリーダーらとの共同研究により、沖縄のショウジョウバエから新種の酵母を発見し、Hanseniaspora drosophilae sp. nov. と命名しました。この酵母は、既存のHanseniaspora属酵母とはゲノム・遺伝子情報および生理的特徴の両面で近縁種と明確に異なっていました。今回の成果は昆虫と酵母の相互作用が生態系に及ぼす影響を示唆する重要な発見です。具体的には、新種酵母は近縁種に比べて、高温に対する耐性を持ち、特定の炭素源の資化能や薬剤への耐性が高いことなどが分かりました。

これらの特性は、酵母の進化学や分類学における新たな知見を提供するとともに、食品発酵や抗菌剤開発など多岐にわたる産業応用の可能性を示しています。

本研究成果は、系統進化微生物学会誌「International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology」に、2月5日(水)午前1時(日本時間)に公開されました。

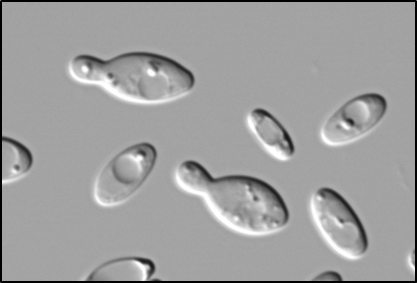

図1

Hanseniaspora drosophilae sp. nov.の形態

【研究成果のポイント】

- 新種の酵母 Hanseniaspora drosophilae sp. nov. を沖縄のショウジョウバエから発見し、近縁種と異なる特徴を明らかにした。

- Hanseniaspora(ハンセニアスポラ)属酵母※1はアピキュレート型(レモン型)の細胞形態を持ち、発酵前のぶどう果汁などにしばしば見られ、ワイン製造などに活用されている。また、昆虫との相互作用に関する研究も進められてきたが、その進化的多様性や昆虫との相互作用の詳細については、未解明な部分が多い。

- 新種酵母の発見は生態学および産業応用の視点からも注目される成果である。

- 高温耐性、抗菌作用、およびスクロース(ショ糖)やラフィノース(オリゴ糖の一種)などを栄養源として利用できる資化能といった特性を活用し、発酵食品や医薬品分野での応用が期待される。

研究の背景

Hanseniaspora属酵母は、昆虫や果実との相互作用を通じてさまざまな生態系で重要な役割を果たしています。特にぶどうに多く存在し、発酵能力の高さからワイン醸造においても注目されています。しかし、これまでその進化的背景や新種の特徴については詳細な研究が進んでいませんでした。また、産業利用の観点からも、特性評価が十分に行われていませんでした。

本研究では、沖縄のショウジョウバエとの相互作用を通じて得られた酵母のユニークな特性に着目し、遺伝子情報および生理的特性の包括的な解析を実施しました。

研究の内容

研究グループは、ショウジョウバエが酵母を摂餌する性質に着目し、数年にわたり国内のさまざまな地域でショウジョウバエを採集し、そこから単離された野生酵母の遺伝子解析を行いました。具体的には、rDNA D1/D2ドメイン※2およびITS領域※3、全ゲノム解析を実施し、その結果、今回琉球大学および沖縄科学技術大学院大学のキャンパス内で採集されたショウジョウバエから新種の酵母を発見しました。この酵母はHanseniaspora drosophilae sp. nov. と命名されました。

ゲノム解析の結果、この酵母のゲノムサイズは約9.6 Mbで、ゲノムのGC含量※4は約26.7%であることが分かりました。近縁種のGC含量は約37%であり、他のHanseniaspora属酵母と比較しても顕著に低く、この偏りは本酵母が特定の環境や進化的な適応過程を経た可能性を示唆しています。また既存のHanseniaspora属酵母と比較して、50種類程度の炭素源・窒素源資化能試験、生理学的試験を行い、本酵母は以下の特徴を持つことが明らかになりました。

① 高温耐性: 一部の株は35℃(多くの酵母が生育を制限される温度)というやや高温環境でも生存可能である。

② 炭素源利用: スクロースやラフィノースなどの炭素源を資化する能力を有し、これらを効率的に利用することは、Hanseniaspora属酵母の中で極めて顕著な特徴である。

③ 薬剤への耐性: シクロヘキシミド※5への極めて高い耐性を持つ。

これらの特性は、新種酵母の産業応用、特に発酵プロセスやバイオプロセスの革新に大きな可能性を示唆しています。例えば、高温耐性を活用することで、発酵工程における冷却コストを削減できる可能性があります。また、多様な炭素源を資化できる特性を利用すれば、幅広い基質から効率的にアルコール発酵を行う手法が開発されるかもしれません。さらに、極めて高い抗菌耐性を持つことから、発酵過程で他の微生物による汚染リスクを抑え、安定した生産が期待されます。

興味深いことに、この酵母は複数年にわたり沖縄のショウジョウバエから安定的に単離されており、国内の他の60箇所以上で調査されたショウジョウバエからは確認されていません。また、沖縄の他の植物や土壌からも現時点では見つかっていないため、本酵母がショウジョウバエとの特異的な相互作用を持っている可能性が考えられます。この特異性は、酵母の分布や進化におけるショウジョウバエの役割を示唆するものであり、酵母の進化学や生態学、さらには産業利用の観点でも重要な知見を提供するものです。

本研究成果が社会に与える影響

今回の研究成果は、食品産業や発酵技術、さらに基礎研究の発展において重要な意義を持っています。まず、食品産業や発酵技術への応用として、新種酵母Hanseniaspora drosophilae sp. nov.が持つ高温耐性や特定の炭素源を利用する能力を活用することで、食品や飲料の製造工程を革新し、持続可能な食品生産への新たな道を開く可能性があります。この酵母は、安全性評価を経ることで食品にも応用可能な特性を持つと期待されます。特に、さまざまな糖を資化する能力は、新しい発酵食品や飲料の開発に繋がることが見込まれます。また、これらの特性を通じて、環境負荷を軽減しつつ持続可能な生産技術を実現することが期待されます。

さらに、基礎研究への貢献として、沖縄に存在するHanseniaspora drosophilae sp. nov.を含む酵母の多様性と進化の理解を深めることで、微生物学や進化学分野における新たな知見が得られます。特に、酵母と昆虫の相互作用の解明は、生態学や環境科学の進展に寄与し、これらの知見がバイオテクノロジー分野での新たな研究や応用を促進する出発点となることが期待されます。このように、本研究成果は基礎科学の発展だけでなく、実用化に向けた応用研究にも繋がる重要な発見といえます。

特記事項

本研究成果は、2025年2月5日(水)午前1時(日本時間)に系統進化微生物学会誌「International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Discovery and identification of a novel yeast species, Hanseniaspora drosophilae sp. nov., from Drosophila in Okinawa, Japan”

著者名: Taisuke Seike, Hiroki Takekata, Keiko Kono, Natsue Sakata, Hazuki Kotani, Chikara Furusawa, and Fumio Matsuda

DOI:https://doi.org/10.1099/ijsem.0.006661

なお、本研究は、科研費基盤研究(C) (JP21K05342)、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業ACT-X (JPMJAX21B9)、同 革新的GX技術創出事業GteX (JPMJGX23B4)、発酵研究所一般助成 (G-2023-1-026)研究の一環として行われました。

用語説明

※1 Hanseniaspora(ハンセニアスポラ)属酵母

酵母の一種で、果実や昆虫との相互作用を通じて多様な生態系に分布しています。この属の酵母は、一般に高い発酵能を持ち、ワインやフルーツの発酵などで利用された事例があるものの、その特性を活かしたさらなる応用が発酵生産や食品産業などで期待されています。

※2 rDNA D1/D2ドメイン

D1/D2領域は、リボソームRNA(rRNA)遺伝子内の26SリボソームRNA遺伝子(LSU rRNA)に含まれる可変領域の一部です。この領域は、微生物の分類や種の同定に広く使用され、特に酵母や菌類の新種発見や系統解析において重要な分子マーカーとなっています。

※3 ITS領域

rRNA遺伝子クラスター内の「内部転写スペーサー領域(Internal Transcribed Spacer, ITS)」のことで、分類学や系統解析に利用される。特に菌類や酵母の種同定において重要な配列情報を提供します。

※4 GC含量

DNAを構成する塩基のうち、グアニン(G)とシトシン(C)の割合を示す指標で、ゲノム全体の塩基組成を特徴づける要素です。この値は、生物の進化的背景や環境適応、さらには遺伝情報の構造や機能にも影響を与える重要な指標として利用されます。

※5 シクロヘキシミド

酵母や糸状菌などの真菌に対して強い抗菌作用を示す抗生物質の一種であり、シクロヘキシミドへの耐性の高さは酵母の分類学上では重要な指標の一つです。