🧪 再生医療技術情報の分類と概要

1. 細胞培養技術と材料開発

-

植物由来のゼノフリー培養基材の開発

九州大学の研究チームは、樹木由来のセルロースナノファイバーに生体官能基を導入し、動物成分を含まない(ゼノフリー)ヒト間葉系幹細胞の培養に成功しました。これにより、免疫拒絶や感染リスクの低減が期待されます。

木のナノファイバーの構造制御により、ヒト歯髄幹細胞の培養に成功 〜樹木由来のセルロースナノファイバーで目指す歯の再生医療〜2025-04-18 九州大学九州大学の研究グループは、木材由来のセルロースナノファイバー(CNF)を立体的に構造制御することで、ヒト歯髄幹細胞(DPSC)の培養に成功した。従来、CNFはその性質から細胞培養が困難とされていたが、独自の3D...

木のナノファイバーの構造制御により、ヒト歯髄幹細胞の培養に成功 〜樹木由来のセルロースナノファイバーで目指す歯の再生医療〜2025-04-18 九州大学九州大学の研究グループは、木材由来のセルロースナノファイバー(CNF)を立体的に構造制御することで、ヒト歯髄幹細胞(DPSC)の培養に成功した。従来、CNFはその性質から細胞培養が困難とされていたが、独自の3D... -

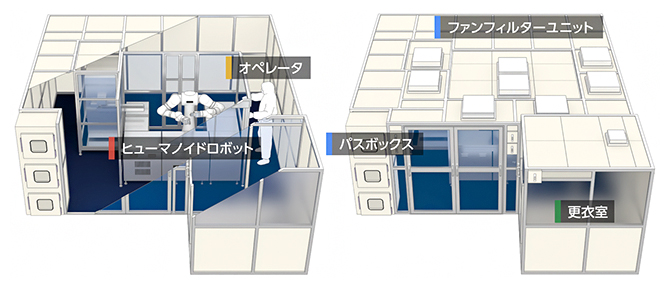

ヒューマノイドロボットによる細胞培養の自動化

理化学研究所などの共同研究グループは、ヒューマノイドロボット「まほろ」を用いた細胞培養加工施設(R-CPF)を開発し、iPS細胞から分化誘導した網膜色素上皮細胞の自動培養に成功しました。これにより、再生医療の効率化と品質向上が期待されます。

ヒューマノイドロボットは再生医療の現場へ~移植用細胞の調製を自動化する細胞培養加工施設を開発~2023-11-30 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター バイオコンピューティング研究チームの神田 元紀 上級研究員(神戸市立神戸アイセンター病院研究センター 研究員)、株式会社VC Cell Therapyの髙橋 政...

ヒューマノイドロボットは再生医療の現場へ~移植用細胞の調製を自動化する細胞培養加工施設を開発~2023-11-30 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター バイオコンピューティング研究チームの神田 元紀 上級研究員(神戸市立神戸アイセンター病院研究センター 研究員)、株式会社VC Cell Therapyの髙橋 政...

2. エピゲノム制御と細胞分化

-

ヒストン修飾による遺伝子制御機構の解明

九州大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、ヒストンH3K4me1修飾がエンハンサー領域において遺伝子活性化に寄与する新たな仕組みを解明しました。これにより、細胞分化や再生医療における遺伝子制御の理解が深まりました。

細胞分化で遺伝子が正確に働くための新たな仕組みを初解明~がん研究や幹細胞研究、再生医療など広い分野での貢献に期待~2024-03-21 九州大学ポイント 細胞が分化する際、必要な遺伝子が正確に活性化されるための仕組み(エピゲノム制御(※1))は複雑で、その解明が望まれています。 ゲノムが巻き付くヒストンタンパク質(※2)の化学修飾の新たな機序を明らかに...

3. 臨床応用と治療開発

-

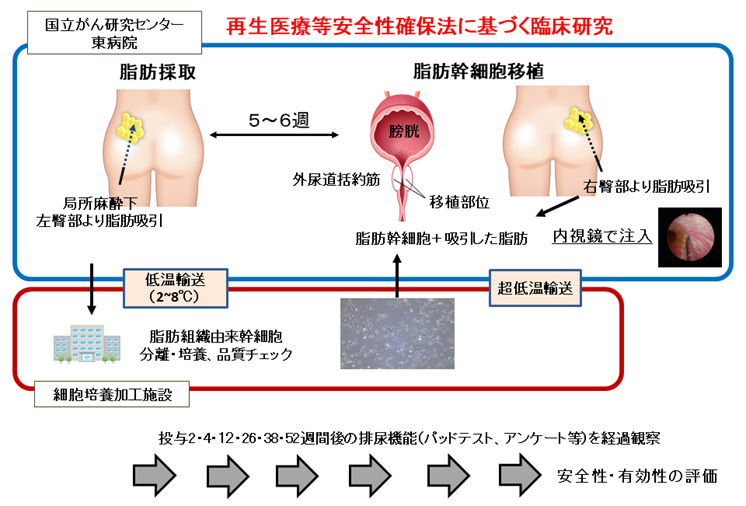

自己脂肪幹細胞を用いた尿失禁治療の臨床試験

国立がん研究センターは、前立腺全摘後の尿失禁患者に対し、自己脂肪幹細胞を外尿道括約筋に注入する再生医療の臨床試験を開始しました。これにより、術後合併症の改善と患者のQOL向上が期待されます。

再生医療で前立腺がんの術後合併症の克服を目指す ~自己脂肪幹細胞を用いた臨床試験開始~2023-08-31 国立がん研究センター発表のポイント 前立腺全摘直後には、外尿道括約筋の機能が低下し70%程度の患者さんで尿失禁がみられますが、時間とともに改善します。一部の患者さんでは機能改善が不充分で、尿失禁が残存し、生活の質(QO...

再生医療で前立腺がんの術後合併症の克服を目指す ~自己脂肪幹細胞を用いた臨床試験開始~2023-08-31 国立がん研究センター発表のポイント 前立腺全摘直後には、外尿道括約筋の機能が低下し70%程度の患者さんで尿失禁がみられますが、時間とともに改善します。一部の患者さんでは機能改善が不充分で、尿失禁が残存し、生活の質(QO...

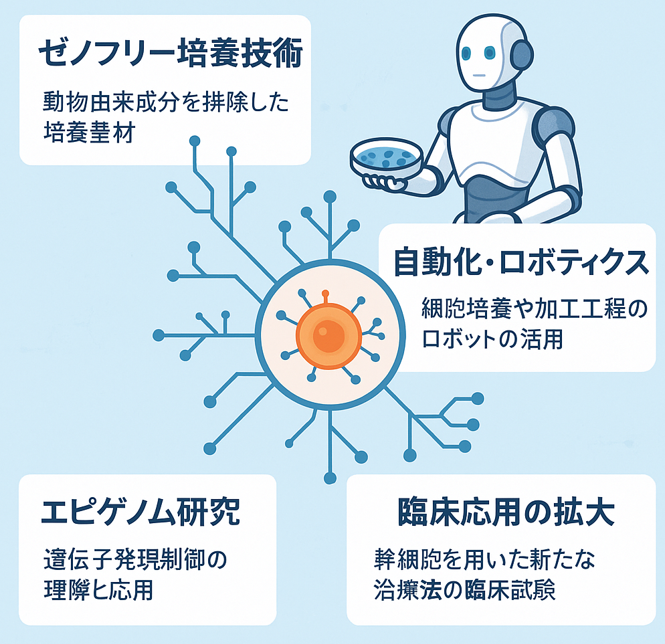

📈 最近のトレンド

-

ゼノフリー培養技術の進展

動物由来成分を排除した培養基材の開発が進み、安全性と倫理性の向上が図られています。 -

自動化・ロボティクスの導入

細胞培養や加工工程におけるロボットの活用が進み、作業の標準化と効率化が実現されています。 -

エピゲノム研究の深化

遺伝子発現制御の理解が進み、細胞分化や再生医療への応用が期待されています。 -

臨床応用の拡大

幹細胞を用いた新たな治療法の臨床試験が開始され、再生医療の実用化が進展しています。

🚧 今後の課題

-

安全性と品質管理の強化

ゼノフリー培養や自動化技術の導入に伴い、製品の安全性と品質の確保が重要となります。 -

コスト削減と普及促進

再生医療の高コストが課題であり、製造工程の効率化やスケールアップによるコスト削減が求められます。 -

規制と標準化の整備

新技術の導入に対応した法規制や標準化の整備が必要です。 -

長期的な有効性と安全性の検証

臨床試験において、長期的な効果と安全性の評価が不可欠です。

これらの技術や研究の進展により、再生医療の実用化が加速しています。今後も、安全性と効果の両立を目指した研究開発が期待されます。