アンモニア社会に向けた直接的なエネルギー変換反応

2019-07-25 東京大学,東邦大学,科学技術振興機構

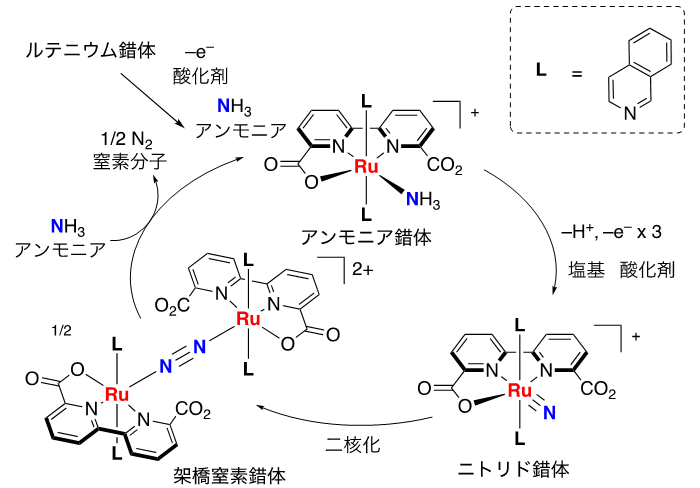

ポイント

- ルテニウム錯体を触媒として、アンモニアを窒素分子へと酸化的に変換する反応系の開発に成功した。

- 酸化剤を用いる反応だけでなく、電気化学的酸化反応条件下でも、室温でアンモニアを窒素分子へと変換できることを確認した。

- アンモニアに蓄えられた化学エネルギーを取り出して電気エネルギーに変える触媒反応は、アンモニア社会の実現へ向けて重要な知見であり、アンモニアを直接燃料として用いた燃料電池などへの応用が期待される。

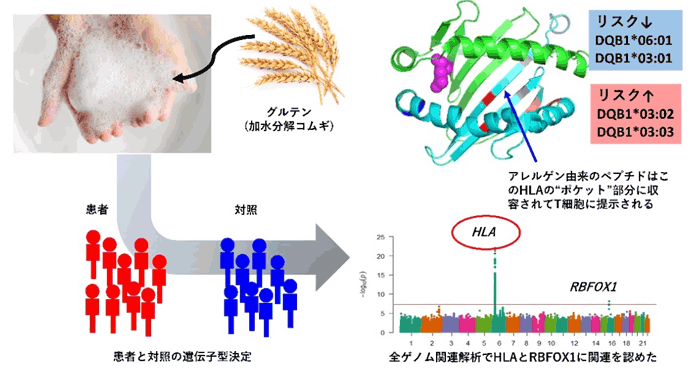

環境問題やエネルギー問題を背景に、再生可能エネルギーの普及が世界的に求められている。再生可能エネルギーの普及においては、得られたエネルギーを化学物質の形で貯蔵し、運搬するエネルギーキャリア注1)の利用が近年になって注目されている。そのエネルギーキャリアの候補として、取り扱いの容易さ、高いエネルギー密度、炭素を含まず利用した際に二酸化炭素を排出しないという特徴を持つアンモニア注2)が候補の1つとして有力視されている。アンモニアをエネルギーキャリアとして利用するためには、アンモニアを窒素分子へと酸化し、同時にアンモニアに蓄えられた化学エネルギーを電気エネルギーなどの形に効率的に変換するアンモニアの触媒的酸化反応の開発が望まれている(図1)。

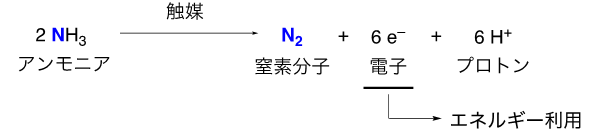

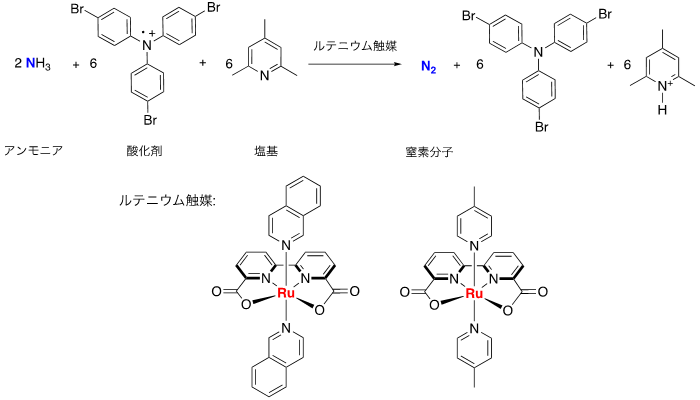

今回、東京大学 大学院工学系研究科の西林 仁昭 教授らと東邦大学 薬学部の坂田 健 教授らの研究グループは、ルテニウム触媒に、酸化剤と塩基を組み合わせた反応系を用いることでアンモニアの触媒的酸化反応の開発に成功した(図2)。また、実験および理論計算の手法により詳細な反応機構(図3)について検討を行い、ルテニウム–窒素三重結合を有するニトリド錯体注3)の二核化反応によって窒素分子が生成していることを提唱した。また、本反応は、酸化剤の代わりに電気化学的酸化反応を用いた条件下においても、室温でアンモニアの触媒的な酸化反応が進行することが明らかとなった。本研究成果は、アンモニアに蓄えられた化学エネルギーを直接的に電気エネルギーへ変換する反応であり、アンモニア社会注4)の実現において重要な発見である。

本研究成果は、2019年7月24日の「Nature Chemistry」(オンライン速報版)で公開される予定である。

本研究は、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST)(研究領域「再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技術の創出」研究総括:江口 浩一(京都大学 大学院工学研究科 教授))と文部科学省 科学研究費助成事業(基盤研究(A)「触媒的窒素固定反応における超触媒の開発と機構解明」および新学術領域研究:「高難度物質変換反応の開発を指向した精密制御反応場の創出」研究代表:真島 和志(大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授))の支援によって行われた。

また、本研究に関連したルテニウム触媒の実用化に関する共同研究は日産化学株式会社と実施している。

現在、環境やエネルギー問題を背景に、再生可能エネルギーの導入が世界的に求められている。しかしながら、再生可能エネルギーの利用にあたっては、それが偏在していることや電力変動が大きいことが課題となっている。この問題に対する解決策の1つとして、再生可能エネルギーを化学物質として貯蔵・運搬し、必要に応じて利用する、エネルギーキャリアの利用が挙げられる。近年、その候補として、取り扱いの容易さ、高いエネルギー密度、利用した際に二酸化炭素を排出しないという特徴を持つアンモニアが大きな注目を集めている。

アンモニアをエネルギーキャリアとして利用するには、アンモニアに蓄えられた化学エネルギーを取り出すプロセスの開発が重要である。すなわち、アンモニアを窒素分子へと変換すると同時に熱や電気エネルギーを取り出すプロセスの開発が必要である。このために現在、さまざまな方法が検討されているが、均一系触媒注5)を用いてアンモニアを窒素分子へと変換する反応系についてはこれまで知られていなかった。

本研究グループは、今回、水の酸化触媒として知られるルテニウム錯体の存在下、酸化剤としてトリス(4–ブロモフェニル)アミニウムラジカルヘキサクロロアンチモン酸、塩基として2,4,6–コリジン、アンモニア源としてアンモニウムトリフラートを用いることで、温和な条件における触媒的なアンモニア酸化反応が進行し、窒素分子が生成することを発見した。

また、反応中間体の合成と特定の錯体の分離についても検討を行い、鍵となる中間体と考えられるルテニウム–アンモニア錯体、ニトリド架橋二核ルテニウム錯体、窒素架橋二核ルテニウム錯体の合成に成功した。理論計算によっても、ルテニウム–アンモニア錯体からの段階的な一電子酸化と脱プロトン化を繰り返すことで対応するルテニウム–ニトリド錯体が生成すること、続いて生成したニトリド錯体の二核化により窒素分子が生成することが確認された。これらの知見を踏まえて図3に示すような触媒サイクルを提唱することができた。

さらに、本反応系は電気化学的酸化反応条件下においてもアンモニアの触媒的な酸化反応が進行することが明らかとなった。応答電流を測定する手法であるサイクリックボルタンメトリー注6)条件下にて触媒電流が観測され、1秒間に触媒1分子当たり2.8分子の窒素分子が発生する速やかな反応であることが明らかとなった。また、アンモニウム塩の代わりにアンモニアを直接用いた反応系においても同様の触媒反応が進行することを確認した。この研究結果は、アンモニアを窒素分子へと酸化しながら、電子を電流として取り出す過程に相当するものであり、アンモニアを燃料とする燃料電池などへの応用が可能であることを示している。

本研究成果は、アンモニアに蓄えられた化学エネルギーを直接的に電気エネルギーへ変換する反応であり、アンモニア社会の実現において重要な発見である。加えて、アンモニアの酸化反応は脱窒(アンモニアを分解する反応)による富栄養化などの環境汚染の改善や、人類の生命維持活動および文明活動に必須なアンモニア合成反応である従来のハーバー・ボッシュ法(窒素ガスと水素ガスからアンモニアを合成)の逆反応のモデル反応としても有用である。そのため、さまざまな分野において将来的に重要な基礎的知見になり得ると考えられる。

図1 アンモニアの酸化反応

図2 ルテニウム触媒によるアンモニアの酸化反応

図3 想定している反応機構

- 注1)エネルギーキャリア

- エネルギーを化学エネルギーとして蓄え、貯蔵や輸送を行う際の媒体となる化合物。エネルギーキャリアの利用によってエネルギーの長期間の貯蔵や長距離の輸送の際のロスの削減が期待できる。アンモニアのほかに、有機ハイドライドや液化水素が例として挙げられる。ここではアンモニアはエネルギーキャリアであるとともに水素キャリアでもある。

- 注2)アンモニア

- NH3で表される常温・常圧で無色の気体。炭素を含まないため、燃焼や酸化反応によって二酸化炭素が排出されない。取り扱いに関しては、約8気圧で液化し、室温で長期間保存が可能である。また、肥料原料や化学品原料として広く用いられており、すでに物流の基盤が確立されているといった特徴を持つ。

- 注3)ニトリド錯体

- 金属と窒素間に三重結合を有する錯体の総称である。今回の反応系では、アンモニアがルテニウムに配位したルテニウム–アンモニア錯体から、段階的な脱プロトン化および酸化反応を経由して対応するルテニウム–ニトリド錯体が最初に生成する。次に、このルテニウム–ニトリド錯体のニトリド配位子上の窒素が別のニトリド錯体のニトリド配位子上の窒素と結合することにより窒素分子で架橋された二核ルテニウム錯体が生成する。最後に、架橋窒素分子配位子部分が解離して窒素分子(窒素ガス)が生成する。

- 注4)アンモニア社会

- アンモニアをエネルギー媒体とする社会。石油や石炭などの従来の化石燃料は燃やせば二酸化炭素を発生する。一方、次世代のエネルギー媒体として期待されている水素は利用した際に水しか発生せず、環境に悪影響を与えないが、水素は可燃性が高く貯蔵・運搬が困難である。その点、アンモニアは窒素分子と水素分子への分解反応で二酸化炭素を発生させずにエネルギーを取り出すことができるだけでなく、容易に液化するので、貯蔵・運搬が極めて容易で取り扱いやすい。つまり、アンモニアをエネルギー媒体として利用できれば、現在問題となっている環境・エネルギー問題を一挙に解決し得る可能性が高まるため、その実現が期待されている。

- 注5)均一系触媒

- 触媒と反応物が共に液相で、触媒分子が溶液中で均一に分布する触媒のことを指す。その1つである有機金属錯体は、種々の配位子を導入することで反応性を向上させ、温和な条件で反応を進行させることが可能である。一方で、触媒が固体状態のまま、反応液や反応ガスと固体表面上で反応が進行する触媒のことを不均一系触媒と呼ぶ。

- 注6)サイクリックボルタンメトリー

- 電気化学分析の一種。金属電極やガラス状炭素電極などの電極を用いて、電極電位を一定速度で繰り返し走査し、電位–電流曲線を得る。これにより化合物の酸化還元特性を知ることができる。今回の研究では、触媒的なアンモニア酸化反応の進行に伴う電流を観測した。

- “Ruthenium-catalysed oxidative conversion of ammonia into dinitrogen”

- 著者名:Kazunari Nakajima, Hiroki Toda, Ken Sakata, and Yoshiaki Nishibayashi

- DOI:10.1038/s41557-019-0293-y

西林 仁昭(ニシバヤシ ヨシアキ)

東京大学 大学院工学系研究科 システム創成学専攻 教授

坂田 健(サカタ ケン)

東邦大学 薬学部 薬品物理化学教室 教授

中村 幹(ナカムラ ツヨシ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

東京大学 大学院工学系研究科 広報室

東邦大学 法人本部 経営企画部

科学技術振興機構 広報課