2020-06-09 理化学研究所,福島大学,東京大学,筑波大学,長浜バイオ大学,ベジタリア株式会社

理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター植物-微生物共生研究開発チームの市橋泰範チームリーダー、環境資源科学研究センター環境代謝分析研究チームの菊地淳チームリーダー、同植物免疫研究グループの白須賢グループディレクター、福島大学食農学類農業生産学コースの二瓶直登准教授らの共同研究グループは、農業生態系[1]における植物-微生物-土壌の複雑なネットワーク[2]のデジタル化に成功し、これまでは熟練農家の経験として伝承されてきた高度な作物生産技術を科学的に可視化できるようになりました。

本研究成果は、化学肥料に頼らず有機態窒素[3]を活用することで、持続可能な作物生産が可能であることを示しており、環境共存型の新しい農業に向けた持続的な作物生産の実現に貢献すると期待できます。

今回、共同研究グループは、農業現場でのマルチオミクス解析[4]により農業生態系のデジタル化を試みました。結果、農業生態系は作物が示す特定の形質(収量や品質など)と特定の微生物種や土壌成分で構成されたモジュール[2]が複数組み合わさってネットワークを形成していることが明らかになりました。また、有機農法の一つである太陽熱処理[5]により植物根圏に特徴的な細菌叢が形成され、土壌中に蓄積する有機態窒素が作物の生育促進に関与していることが見いだされました。さらに、同定した土壌有機態窒素のうちアラニンとコリンが、窒素源および生理活性物質[6]として作物生育を促進することが証明されました。

本研究は、科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)』の掲載に先立ち、オンライン版(6月8日付:日本時間6月9日)に掲載されます。

植物-微生物-土壌の複雑なネットワークのデジタル化

背景

1840年にリービッヒが「植物は無機物で栄養を吸収する」という「無機栄養説[7]」を提唱してから、ノーベル化学賞を受賞したハーバー・ボッシュの化学的窒素固定[8]の確立を経て、窒素化学肥料が開発されました。1960年から2000年にかけて世界の農地面積はほぼ一定であったにもかかわらず、世界人口は倍増しました。その間に窒素化学肥料の使用量は8倍になっていることから、窒素化学肥料の開発は、人口増加や食料増産に大きく寄与したとされています。一方で、農地への過剰な施肥により、農業由来窒素が引き起こす環境汚染や土壌の劣化など、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会の弊害が表出しています。

このような背景のもと、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)[9]」の達成に向け、資源循環プロセスの中でいかに土壌の豊かさを維持しつつ、新たな原料や食料となるバイオマス(生物由来の資源)を持続的に生産していくかが喫緊の課題となっています。そこで、環境低負荷型の農業を実現するために、農業生態系をトータルで理解する必要が指摘されてきました。しかし、農業生態系は植物と微生物と土壌が複雑に関係しており、これまでの各階層での単独解析のみでは農業環境の実態を部分的にしか解明できませんでした。

近年、オミクス解析[4]技術の進展により、農業生態系を構成する植物-微生物-土壌の各階層を網羅的にデジタル化することが可能になりました。加えて、各階層間の相互関係を統合的に解析するマルチオミクス解析が、原理的に実現可能となりました。そこで共同研究グループは2016年から、マルチオミクス解析を農業生態系に適用した研究プロジェクトを開始しました。

研究手法と成果

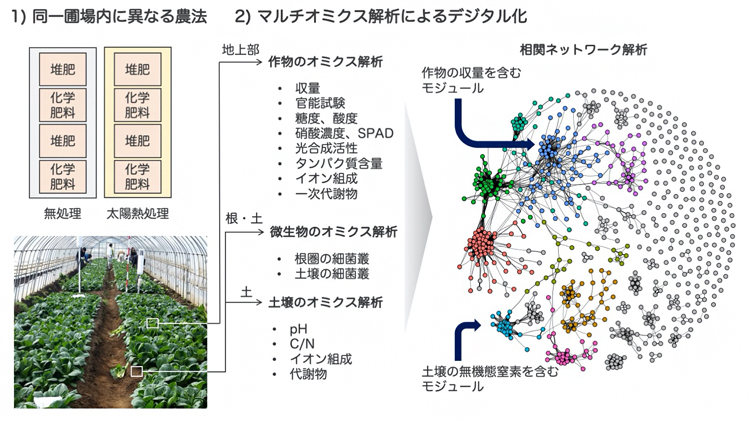

共同研究グループは、千葉県八街市の篤農家(経験に基づく優れた生産技術を持つ農家)が実践している有機農法に着目しました。そこでは太陽熱処理が実施されており、これまで太陽熱処理を実施した圃場(ほじょう)では、滅菌や雑草防除とともに作物の生育促進効果が認められていました。しかし、その要因については未解明でした。そこで、同じ圃場内において異なる農法、すなわち化学肥料もしくは堆肥を施肥して太陽熱処理有無の4種類の試験区を設置し、それぞれの試験区においてコマツナを栽培しました(図1-1)。

その結果、太陽熱処理(本試験では5週間実施し、毎日の土壌温度を合計すると1000℃を超えた)は、土壌設置の電位センサーから土壌物理環境を大きく変化させることが分かり、化学肥料、堆肥によらず、コマツナの収量をおよそ1.7倍に増加させることが明らかになりました。一方で、コマツナの他の形質(植物地上部の全代謝物、葉の形、光合成活性、糖度、酸度、葉の色素、病害、食味)に有意な違いは検出されなかったことから、太陽熱処理は同等の品質を維持した上で、コマツナの収量を増加させることが分かりました。また、翌年も太陽熱処理による成長促進効果が確認されました。

そこで、太陽熱処理によって農業生態系を構成する植物-微生物-土壌がどのように変化するかを捉えるために、まず作付け前および収穫時の土壌について、核磁気共鳴(NMR)法[10]による代謝物質のプロファイリングを行いました。検出された代謝物データを用いて主成分分析[11]を行なった結果、試験区間で明確な違いが検出されたことから、物理的に異なった場所に設置した試験区であっても、4種類の異なる処理による土壌特性をそれぞれ反映していることが分かりました。しかし、アンモニア態および硝酸態窒素である無機態窒素の濃度は、太陽熱処理の有無で有意な違いはありませんでした。したがって、上述したリービッヒの無機栄養説では、今回の太陽熱処理による成長促進効果を説明できないと考えられます。

続いて、次世代シーケンサー[12]を用いて土壌および根圏における細菌叢を解析したところ、太陽熱処理は土壌全体の細菌でなく、作物の根圏に生息する細菌の種類に大きく影響を与えていることが分かりました。そこでは門レベルでの大きな影響が確認され、デイノコックス・テルムス門やフィルミクテス門が太陽熱処理をした根圏で多くなること、特に植物の成長促進に関与する根圏細菌としてパエニバシラス属とシュードモナス属が太陽熱処理により多くなることが分かりました。これらの結果から、自然の物質循環である有機物と根圏細菌叢の相互作用が、太陽熱処理による成長促進効果に関与していることが示唆されました。

そこで、太陽熱処理に呼応する植物-微生物-土壌の複雑なネットワークについて、その「ありのままの姿」をデジタル化するために、全てのデータを統合した相関ネットワーク解析を行いました(図1-2)。その結果、農業生態系は、作物が示す特定の形質(収量や品質など)と特定の細菌種や土壌成分で構成されたモジュールが、複数組み合わさってネットワークを形成していることが明らかになりました。このような構造は、他の生物学的な現象でよく観察されるネットワークと類似の構造であり、また農業生態系における植物-微生物-土壌の異なる階層が、幾十にも複雑に相互作用していることを反映しています。

図1 マルチオミクス解析による農業生態系のデジタル化

(1)同一圃場を分割して、異なる農法によりコマツナを栽培した。(2)試験区ごとに作物および土壌をサンプリングした後、それぞれ作物、微生物、土壌のマルチオミクス解析を実施した。取得した全データを統合したデータ行列を用いて相関ネットワーク解析を行うことにより、農業生態系をデジタル化することに成功した。解析の結果、農業生態系は、作物の形質と特定の細菌種や土壌成分で構成されたモジュールが複数組み合わさって織りなされるネットワークを形成していることが分かった。特に今回の解析から、作物の収量を含むモジュールは土壌中の無機態窒素を含むモジュールとは異なることが分かった。

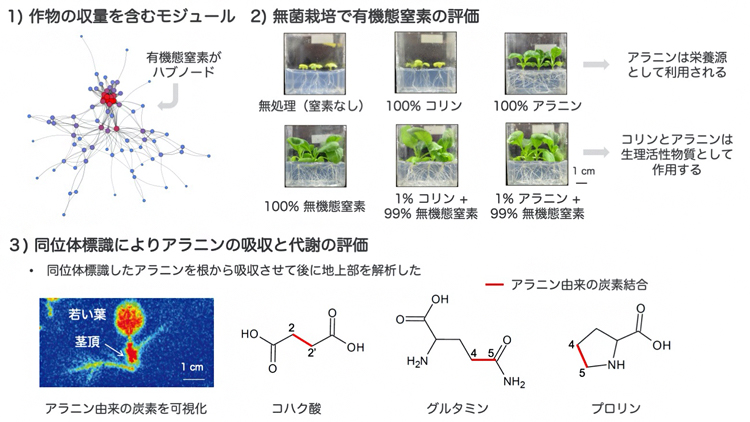

さらに、作物の収量を含むモジュールには、アミノ酸などの有機態窒素や根圏細菌が含まれており、特に土壌中の有機態窒素がハブノード[2]として検出されました(図2-1)。これにより、検出された有機態窒素が太陽熱処理によって誘導された有機物と根圏細菌叢の相互作用の最終産物として、植物の成長を促進させていることが示唆されました。

次に、コマツナの無菌培養系により有機態窒素の添加実験を行った結果、アミノ酸のアラニンと栄養素のコリンが、栄養源や生理活性物質として収量を増加させることが明らかになりました(図2-2)。特にアラニンは栄養源と生理活性物質の両方として振る舞うため、実際にどのように植物に吸収され代謝されているかを、炭素と窒素両方の安定同位体で標識したアラニンを使うことで調べました。その結果、コマツナが直接アラニンを吸収していることが分かり、さらに吸収されたアラニンが、コハク酸、グルタミン、プロリンと代謝されることが明らかになりました(図2-3)。このことは、植物がアミノ酸を栄養源として直接吸収することで、無機態窒素からアミノ酸を合成する代謝エネルギーを節約できることを示唆しています。

さらに、アラニンを土壌に添加して試験を行った結果、無機態窒素と同等の収量増加が確認され、栽培期間中に土壌のアラニン濃度が低下するとともに、無機態窒素濃度が上昇することも分かりました。このことは、アラニンは土壌の中で植物に直接吸収されるとともに、無機態窒素へ分解されることを示しています。以上より、太陽熱処理により誘導された有機態窒素は、直接および間接的に栄養源として利用されながら、生理活性物質としても機能するという複雑な作用機序を示すことが明らかになりました。

図2 作物生育に及ぼす有機態窒素の影響

(1)作物の収量を含むモジュールにおいて、アミノ酸などの有機態窒素がハブノードとして位置していた。(2)そこで、ハブノードであった有機態窒素の作物への影響について無菌栽培の実験系により解析したところ、アラニンが栄養源として、コリンとアラニンが生理活性物質として作物の生育に作用することが分かった。(3)さらに、同位体標識をしたアラニンの添加試験により、アラニンが根から吸収され、コハク酸、グルタミン、プロリンに代謝されていることが分かった。

今後の期待

本研究プロジェクトで示したマルチオミクス解析による農業生態系のデジタル化は、篤農家の匠の技として伝承されていた有用な作物生産技術などを科学的に可視化する新しい手法であり、今後の農学分野における解析アプローチの主流となると期待できます。

加えて本研究成果は、その複雑さゆえにこれまで十分に解析されていなかった、自然の物質循環である有機物と根圏細菌叢の相互作用がもたらす農作物への効果を強く示唆しています。そのため本研究の発見により、有機物から分解する有機態窒素や根圏細菌を利用した新しい農法の技術が開発され、農業を工業的センスで推進する「農業環境エンジニアリング」への道が切り拓かれるものと期待できます。

補足説明

1.農業生態系

農業活動の空間的および機能的な基本単位として定義される、生態系の一部。植物-微生物-土壌における生物性・化学性・物理性を含んだ要素により構成され、構成要素間にエネルギーや栄養分等のやり取りが生じることでシステムとして振る舞う。

2.ネットワーク、相関ネットワーク解析、モジュール、ハブノード

「ネットワーク」とは、ノードの集合とエッジの集合で構成されるグラフのこと。今回のマルチオミクスデータを用いた「相関ネットワーク解析」では、ノードが測定項目となり、エッジが測定項目間の相関関係を示すことになる。「モジュール」とは、ネットワーク上でノードが密につながった集合を示す。「ハブノード」とは、他のノードと多くエッジを形成しているノードを示す。相関ネットワーク解析により、農業生態系のありのままの姿を視覚化することができ、ネットワーク構造の理解や特徴的なエッジの探索から農業生態系における植物-微生物-土壌の関係性を抽出できる。

3.有機態窒素

炭素を含む窒素化合物。アミノ酸や、アミノ酸が直結したタンパク質など多様な種類がある。土壌中では微生物の働きにより、堆肥や落ち葉等の有機物中の窒素が有機態窒素から無機態窒素(硝酸とアンモニア)に分解される。窒素は植物の生育に欠かせない栄養素の一つ。

4.オミクス解析、マルチオミクス解析

「マルチオミクス解析」は、個別のオミクス解析を統合した解析手法。解析対象を網羅的に検出・解析する手法として「オミクス解析」があり、解析対象に応じて異なる分析技術や計測機器が用いられている。例えば、微生物叢を対象としたマイクロバイオーム解析や代謝物を対象としたメタボローム解析などがある。農業生態系のように解析対象の構成要素間に高次かつ複雑な関係性があるときに、複数のオミクス解析で得られるデータを統合データ行列として扱い、相関ネットワーク解析などのバイオインフォマティクス解析を行うことで、各階層間のつながりや相関関係を調べることができる。

5.太陽熱処理

耕起した畑をビニールマルチで数十日間覆うことにより、土壌中の病害虫や雑草種子を死滅させ、農薬を使わずに良好な土壌環境を維持できる手法。1970年代以降に多くの国で実施・調査されており、その有用性は確認されているものの、作用機序については農業生態系の複雑さから不明な点が多かった。

6.生理活性物質

ごく少量で生物の生理や行動に特有な作用を示し、調節する役割を持った物質の総称。近年農業資材分野では、バイオスティミュラントという新しいカテゴリーとして、植物や土壌により良い生理状態をもたらすさまざまな物質や微生物が定義され、農業における生理活性物質の利用が期待されている。

7.無機栄養説

ドイツの化学者リービッヒは、著書『化学の農業及び生理学への応用』(1840年)の中で「あらゆる植物の栄養源は腐植のような有機物ではなく、炭酸ガス、アンモニア(または硝酸)、水、リン酸、硫酸、ケイ酸、カルシウム、マグネシウム、カリウムなどの無機物質である」と、植物の栄養は無機態元素が主であると唱えた。これを無機栄養説という。それまで主流であったテーアの腐植栄養説を否定することとなり、大きな論議を呼んだが、最終的には無機栄養説が受け入れられ、化学肥料の発明などにつながる近代農業の礎となった。

8.化学的窒素固定

ハーバー・ボッシュ法とも呼ばれ、鉄アルミナ系の触媒を用いて、空気中の窒素と水素を高温、超臨界状態で反応させてアンモニアを合成する手法。1906年にこの手法を開発したドイツのハーバーとボッシュは、その功績によってノーベル化学賞を受賞した。化学的窒素固定によって肥料の原料となるアンモニアの製造量は急増し、食糧の生産量も飛躍的に高まったことから、人口爆発による食糧不足が防がれたとされる。

9.持続可能な開発目標(SDGs)

持続可能な開発目標(SDGs)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴールから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に推進している。

10.核磁気共鳴(NMR)法

静磁場におかれた原子核の共鳴を観測し、分子の構造や運動状態などの性質を調べる分光方法。溶媒に分子を溶解させて計測する溶液NMR法や固体状態の分子を計測する固体NMR法などがあり、環境試料などの幅広い状態の試料でも計測できる。有機物中の水素核検出には多くの場合プロトン(1H)が用いられるが、炭素核検出で用いられる13C安定同位体は天然存在比1.1%と低いため、13C標識有機物を生物に取り込ませれば13C代謝経路解析も可能となる。NMRはNuclear Magnetic Resonanceの略。

11.主成分分析

多変量解析の一つ。多変量解析では、多数の測定項目に関する情報をまとめて、人間が理解しやすい2次元や3次元の新しい指標を作る。主成分分析では、線形変換によりデータの次元数を削減する。その際、元データの持つ情報をできる限り損なわないように、元のデータの分散をできるだけ保存する指標として主成分を求める方法。

12.次世代シーケンサー

サンガー法を利用した蛍光キャピラリーシークエンサーと対比させて、数百万から数億にわたるDNA断片の配列を並列して解読するシーケンス技術。本研究で利用した細菌叢解析に加えて、さまざまな生物種のゲノム解読や遺伝子発現解析などに用いられ、ライフサイエンス分野に幅広く普及しつつある。

共同研究グループ

理化学研究所

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 市橋 泰範(いちはし やすのり)

特別研究員 佐藤 匠(さとう たくみ)

テクニカルスタッフ 熊石 妃恵(くまいし きえ)

環境資源科学研究センター

環境代謝分析研究チーム

研究員(研究当時) 伊達 康博(だて やすひろ)

テクニカルスタッフ(研究当時) 篠阿弥宇(しの あみう)

テクニカルスタッフ(研究当時) 清水 智子(しみず ともこ)

チームリーダー 菊地 淳(きくち じゅん)

植物免疫研究グループ

テクニカルスタッフ 柴田 ありさ(しばた ありさ)

グループディレクター 白須 賢(しらす けん)

植物共生研究チーム

チームリーダー 林 誠(はやし まこと)

生体機能触媒研究チーム

テクニカルスタッフ(研究当時) 梅澤 明夫(うめざわ あきお)

チームリーダー 中村 龍平(なかむら りゅうへい)

統合メタボロミクス研究グループ

テクニカルスタッフ 小林 誠(こばやし まこと)

福島大学 食農学類 農業生産学コース

准教授 二瓶 直登(にへい なおと)

東京大学大学院 農学生命科学研究科

特任准教授 マーティン・オブライエン(Martin O`Brien)

教授 田野井 慶太朗(たのい けいたろう)

筑波大学 生命環境系

教授 草野 都(くさの みやこ)

(理研環境資源科学研究センター 統合メタボロミクス研究グループ 客員主管研究員)

長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部

助教 神村 麻友(かみむら まゆ)

学長、教授 蔡 晃植(さい こうしょく)

ベジタリア株式会社

エキスパート(研究当時) 舟橋 史晃(ふなはし ふみあき)

マネージャー(研究当時) 山崎 浩平(やまざき こうへい)

部長(研究当時) 若山 健二(わかやま けんじ)

研究支援

本研究は、科学技術振興機構(JST)PM育成事業「21世紀の緑の革命に向けた環境共存型栽培技術の形式知化(研究代表:山岸卓視)」、同戦略的創造研究推進事業個人型研究(さきがけ)「植物-マイクロバイオータ超個体の生命活動ネットワーク解明(研究者:市橋泰範)」、内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「スマートバイオ産業・農業基盤技術」(管理法人:農研機構生研支援センター)「持続可能な循環型社会を実現する『農業環境エンジニアリングシステム』の開発(研究代表:市橋泰範)」の支援を受けて行われました。

原論文情報

Yasunori Ichihashi, Yasuhiro Date, Amiu Shino, Tomoko Shimizu, Arisa Shibata, Kie Kumaishi, Fumiaki Funahashi, Kenji Wakayama, Kohei Yamazaki, Akio Umezawa, Takumi Sato, Makoto Kobayashi, Mayu Kamimura, Miyako Kusano, Fang-Sik Che, Martin O`Brien, Keitaro Tanoi, Makoto Hayashi, Ryuhei Nakamura, Ken Shirasu, Jun Kikuchi, Naoto Nihei, “Multi-omics analysis on an agroecosystem reveals the significant role of organic nitrogen to increase agricultural crop yield”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10.1073/pnas.1917259117

発表者

理化学研究所

バイオリソース研究センター 植物-微生物共生研究開発チーム

チームリーダー 市橋 泰範(いちはし やすのり)

福島大学 食農学類 農業生産学コース

准教授 二瓶 直登(にへい なおと)

理化学研究所

環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チーム

チームリーダー 市橋 泰範(いちはし やすのり)

理化学研究所

環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループ

チームリーダー 市橋 泰範(いちはし やすのり)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

福島大学 総務課 広報係

国立大学法人東京大学 大学院農学生命科学研究科

農学系事務部 総務課 総務チーム 総務・広報情報担当

筑波大学 広報室

長浜バイオ大学 アドミッションオフィス

広報担当 宮部紀子

ベジタリア株式会社

担当:坂井、岡澤