2025-02-10 京都大学

近年、近視の増加が世界的な問題となっています。近視は、遠くのものがぼやけて見えるのみならず、緑内障や網膜剥離等の他の眼科疾患の危険因子となる事が知られています。このため、近視の発症を減らしたり進行を遅らせることが喫緊の課題となっており、昨年末には日本初の近視進行抑制点眼が薬事承認されました。

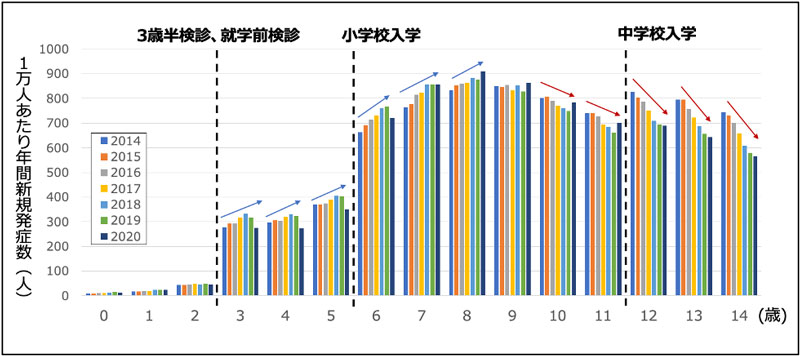

三宅正裕 医学研究科特定講師、亀井拓郎 同博士課程学生、辻川明孝 同教授、田村寛 国際高等教育院教授らの研究グループは、日本の小児における近視および強度近視の発症率とその経年的変化を明らかにするため、厚生労働省の管理するナショナルデータベース(NDB)を活用した大規模コホート研究を実施しました。その結果、2020年10月1日時点で小児(0〜14歳)の近視有病率は36.8%であり、単位人口あたりの近視発症数は8歳で最も高いことが明らかになりました。また、単位人口あたりの近視発症数は10〜14歳では経年的に減少し、逆に3〜8歳においては経年的に増加しており、近視発症の若年化を如実に表した結果だと考えられます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行の起きた2020年には8〜11歳の子どもにおいて近視と診断される子どもが急増しており、コロナ禍におけるライフスタイルの変化が子どもの近視に大きな影響を与えていたことも示唆されました。

本研究は、日本における小児の近視の実態を明らかにするとともに、近視進行抑制のための政策介入の重要性を示唆するものです。

本研究成果は、2025年2月3日に、国際学術誌「Ophthalmology Science」にオンライン掲載されました。

年齢別の、単位人口あたり近視発症数の年次推移

研究者のコメント

「近視は世界的に増加しており、中でも東アジアにおいて顕著です。ですが、近視は身近な病態であるにも関わらず、その仕組みや原因は十分に解明されていません。私たちのグループは、疫学やゲノム疫学といった観点から近視や強度近視の研究を進めてきました。本研究はその一環となります。本研究では、日本の誇る大規模医療データベースであるNDBを用いることで、近視と強度近視の疫学に迫りました。

通常、診療報酬請求データは、近視のような重篤性の低い疾患の疫学調査には不向きです。なぜなら、症状があっても医療機関を受診しない人が多いため、実態と乖離が生じる可能性があるからです。しかし本邦では、中学校までは義務教育であり、更には学校保健法により視力検診が義務づけられているため、近視を持ち実際に見えづらさを感じている小中学生の多くは眼科受診をしていると考えられます。つまり、小中学生においては、『近視を持っていても医療機関を受診しない人』が少なく、見逃しの可能性が低いのです。我々はこの点に着目し、NDBを用いた子どもの近視の疫学研究を着想しました。

本研究により、子どもの近視の悉皆的な疫学情報が評価でき、近視の若年化、強度近視の増加、COVID-19パンデミックによる近視の増加などをデータとして提示することができました。我々は他にもNDBを用いた近視合併症の疫学研究を進めています。疫学は臨床医学の基礎ですので、これらのデータが、将来の近視の病態解明に繋がることを期待しています。」

詳しい研究内容について

日本の子どもの近視の動向を明らかに―全国規模の医療データベースを用いた研究―

研究者情報

研究者名:三宅 正裕

研究者名:辻川 明孝

研究者名:田村 寛

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1016/j.xops.2025.100729

【書誌情報】Takuro Kamei, Masahiro Miyake, Ai Kido, Saori Wada, Shusuke Hiragi, Masayuki Hata, Masahiro Akada, Koji Niimi, Ken Ogino, Akio Oishi, Akihiro Nishida, Hiroshi Tamura, Akitaka Tsujikawa (2025). Annual Trend of Myopia and High Myopia in Children in Japan: a Nationwide Claims Database Study. Ophthalmology Science, 100729.