2025-02-25 理化学研究所

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの後藤 哲平 研究員、宮道 和成 チームリーダーらの研究チームは、思春期[1]の雌マウスを用いて、食料不足により空腹を感じる状況で性成熟[1]が阻害される神経回路機構を明らかにしました。

本研究成果は、食事量の変化に応じて生殖中枢[2]の活動を調整する新たな仕組みを見いだし、性と生殖に関する健康の理解に貢献するものです。

生殖[2]は、哺乳類の雌にとって大きな負担となるため、体が十分に成長し生殖に耐えられるようになって初めて性成熟が起こるように調整されています。しかし、この調整をつかさどる神経の仕組みは、十分に解明されていません。

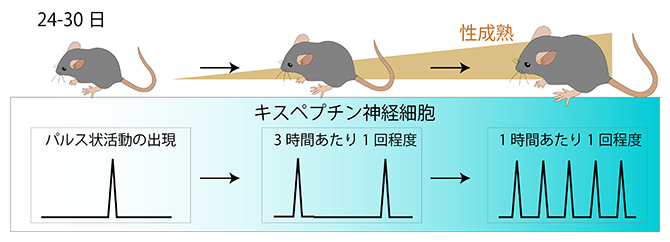

本研究では、性成熟に必須の役割を果たす生殖中枢であるキスペプチン神経細胞[3]のパルス状活動[3]が食料不足により減少し、この食料不足が解消されるとわずか数時間でこの活動が顕著に回復することを見いだしました。さらに、空腹を感知する中枢である「アグーチ関連ペプチド(Agrp)神経細胞[4]」が、キスペプチン神経細胞のパルス状活動の頻度を調整し、性成熟のタイミングを制御する役割を持つことを発見しました。

本研究は、科学雑誌『Neuron』(2月24日付:日本時間2月25日)に掲載されます。

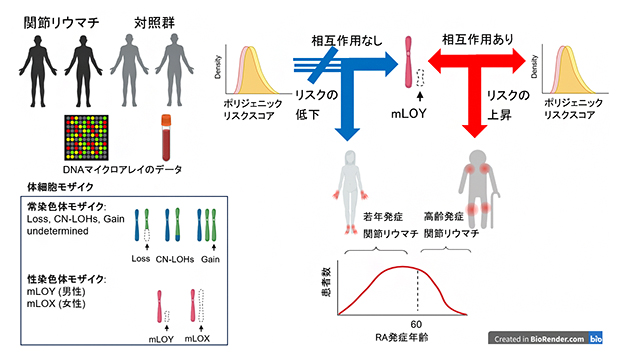

食料不足(左)と十分な食料のある状態(右)における生殖中枢の活動制御

背景

性成熟は体のエネルギーバランスと密接に関係しており、バランスの取れた食事は、適切なタイミングで性成熟を迎えるために重要です。日本人女性における平均初潮年齢は、食事の西洋化に伴う栄養状態の亢進(こうしん)を受けてこの100年で2歳ほど若年化しています注1)。しかし近年、思春期の女性における過度な痩せ願望や拒食症の増加が指摘されており、これが初潮の遅延や将来の生殖機能に悪影響を与えることが懸念されています。

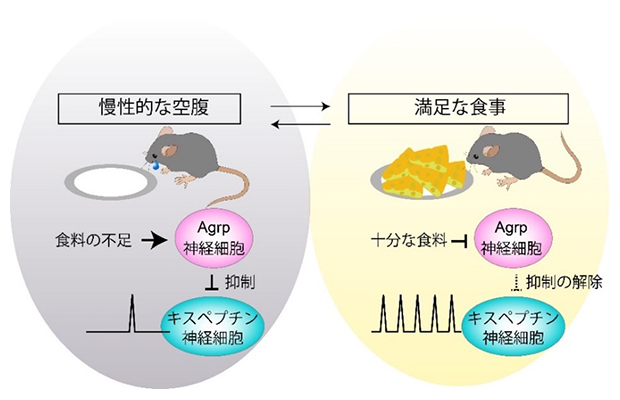

それではどのような仕組みで体の栄養状態が性成熟開始のタイミングを制御するのでしょうか。哺乳類において受精可能な卵子の成熟は、脳下垂体[5]からパルス状に分泌される性腺刺激ホルモン[5]によって促進されます。この性腺刺激ホルモンの分泌リズムを制御している最上位の中枢が、視床下部弓状核[2]のキスペプチン神経細胞です(図1)。近年、光ファイバーを用いた神経活動計測技術であるファイバーフォトメトリー法[6]を用いて、性成熟後の成獣雌マウスにおいて、キスペプチン神経細胞のパルス状活動をリアルタイムに計測することが可能となりました注2)。しかし、性成熟の前後においてキスペプチン神経細胞のパルス状活動がどのように立ち上がってくるのか、それが体の栄養状態からどのような影響を受けるのかについては分かっていませんでした。そこで研究チームは、離乳後間もない24日齢から性成熟を完了する45日齢までキスペプチン神経細胞のパルス状活動を経時的に観察する系を確立することにしました。

図1 性腺刺激ホルモンの分泌リズムを制御するキスペプチン神経細胞

生殖適齢期において、脳下垂体から間欠的(パルス状)に分泌される性腺刺激ホルモンは卵巣の卵子の発育を促進する。この性腺刺激ホルモンの分泌リズムを制御している最上位の中枢が、視床下部弓状核のキスペプチン神経細胞である。

注1)Masaki MORIYAMA et al, A Secular Trend in Age at Menarche in Japan, Japanese Journal of Health and Human Ecology, 1980 Volume 46 Issue 1 Pages 22-32.

注2)2023年6月2日プレスリリース「閉経期マウスの生殖中枢イメージング」

研究手法と成果

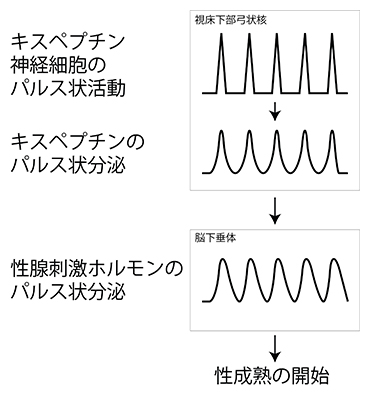

研究チームは、視床下部弓状核のキスペプチン神経細胞の活動を捉えるため、カルシウムイオン(Ca2+)センサーとして働くタンパク質GCaMP[6]を雌マウスのキスペプチン神経細胞に発現させました。一般に、神経細胞が活動すると細胞内Ca2+の濃度が上昇し、GCaMPの蛍光強度の変化として可視化されます。視床下部弓状核の直上に光ファイバーを設置し、接続したケーブルから脳内の蛍光を検出したところ、生後24日~30日齢の雌マウスにおいて、キスペプチン神経細胞のパルス状活動を示す鋭いピークが観察されました。このパルス状活動は、性成熟の最初の兆候である膣(ちつ)開口よりも先行して出現し、日齢とともにその頻度が増加しました(図2)。これらの結果は、キスペプチン神経細胞のパルス状活動が性成熟の開始前に現れることを証明しました。

図2 思春期におけるキスペプチン神経細胞のパルス状活動の増加

パルス状活動は、性成熟に向けた最初の兆候である膣開口に先立って生後24日~30日に出現するが、3時間当たり1回程度の低頻度だった。成長が進むと、生後30日以降に1時間当たり1回程度まで頻度が増加し、生後35日前後に最初の排卵が起きて初回発情(初潮に相当)を迎える。

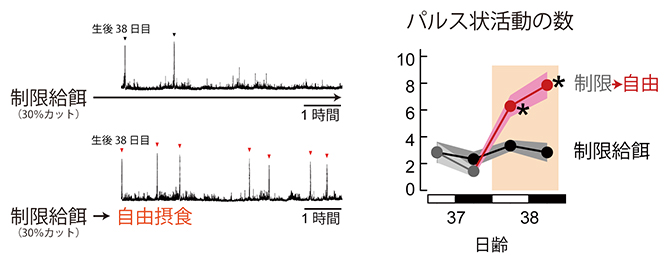

次に研究チームは、食事量と性成熟の関連を調べました。離乳後の雌マウス(生後約23日)に対して、1日当たりの給餌量を30%カットして2.5グラムに制限したところ、体重が増えず42日齢までに初回発情を示しませんでした。このマウスの脳内をファイバーフォトメトリーにより観察すると、キスペプチン神経細胞のパルス状活動が3時間に1回程度の低頻度ながら存在していました(図3、制限給餌群)。生後38日目に制限給餌を解除して自由摂食に戻してやるとすぐに、キスペプチン神経細胞のパルス状活動が1時間に1回以上の高頻度に増加しました(図3、「制限→自由」群)。これらのマウスは3~5日後に初回発情に至りました。この結果は、性成熟が阻害された状態でも低頻度ながらキスペプチン神経細胞のパルス状活動が形成されていること、食料不足が解消されると迅速にパルス状活動が亢進する仕組みがあることを明らかにしました。

図3 制限給餌と自由摂食移行に伴うキスペプチン神経細胞のパルス状活動

左)制限給餌を継続したマウス(上)と、生後38日目に自由摂食に移行させたマウス(下)のファイバーフォトメトリー法によるキスペプチン神経細胞のパルス状活動(矢頭)を示す。制限給餌中は記録の開始と同時にその日の餌として2.5グラム分のペレット餌が与えられるため、最初の数時間にはパルス状活動(▼)が見られるが、すぐに低頻度に落ちてしまう。自由摂食に移行すると、パルス状活動(▼(赤色))は高頻度を維持する。

右)制限給餌を続けた群と制限給餌から自由摂食に移行した群における6時間当たりのパルス状活動の数を示したグラフ。灰色、赤色の影はそれぞれ標準誤差を示す。記録は37日齢と38日齢に行っており、グラフ下の白のエリアは昼間、黒のエリアは夜間の記録データを表す。*は有意水準0.05において有意な違いがあることを示す。

食料不足が解消されてからキスペプチン神経細胞のパルス状活動が亢進するまで数時間しかかからなかったことから、研究チームは、食料不足に応じてキスペプチン神経細胞の活動を抑制するような即時性の仕組みがあるのではないかと考えました。視床下部弓状核に存在するAgrp神経細胞は、空腹時に活性化し、食料を与えられると速やかに抑制されることが知られています。そこで研究チームは、ゲノム編集技術を用いてAgrp神経細胞をキスペプチン神経細胞と独立に標識、操作することのできるシステムを構築しました。Agrp神経細胞とキスペプチン神経細胞の活動を同時にファイバーフォトメトリー法で調べると、食料が与えられた際に、まずAgrp神経細胞の活動が低下し、続いてキスペプチン神経細胞のパルス状活動が起きることが分かりました。この結果は、Agrp神経細胞の活動がキスペプチン神経細胞のパルス状活動を負に制御している可能性を示しています。

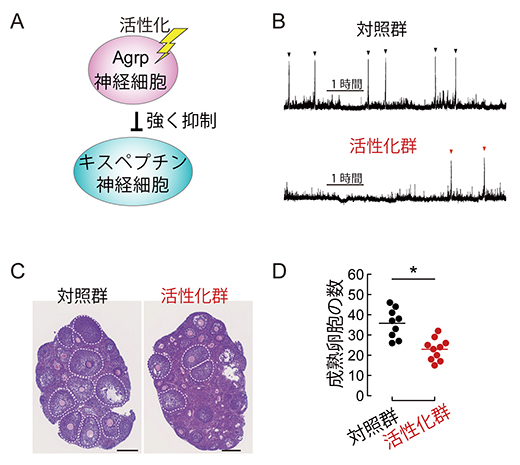

研究チームはこの因果関係を実証するためにAgrp神経細胞の操作実験を行いました。Agrp神経細胞を薬理遺伝学[7]という手法で活性化すると、食料が与えられてキスペプチン神経細胞のパルス状活動が亢進する状況においても、パルス状活動が抑制された状態になりました(図4A、B)。Agrp神経細胞を活性化させていない対照群では45日齢までに全個体が初回発情を迎えましたが、Agrp神経細胞を継続的に活性化させた群では、制限給餌を解除しても初回発情に至る個体は半分しかおらず、卵巣において成長した成熟卵胞[8]の数が有意に少なくなりました(図4C、D)。

図4 Agrp神経細胞の活性化によるキスペプチン神経細胞の抑制と性成熟の遅延

A.実験の模式図。Agrp神経細胞にhM3Dという薬理遺伝学ツールを導入し、薬剤CNOにより人為的に活性化した。その際のキスペプチン神経細胞の活動をファイバーフォトメトリー法で観察した。

B.Agrp神経細胞の活動を操作していない対照群(上)と活性化群(下)におけるキスペプチン神経細胞の代表的なフォトメトリーデータ。矢頭がパルス状活動を示す。活性化群では薬剤CNOの効いている最初の4時間の間、パルス状活動が顕著に抑制されている。

C.薬剤CNOによるAgrp神経細胞の活性化を継続した活性化群(右)では、対照群に比較して成長した成熟卵胞(白色点線で囲む)が減少している。ここで成熟卵胞は直径200マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)以上の卵胞を指す。スケールバーは200μm。

D.成熟卵胞数の定量結果。*は有意水準0.05において有意な違いがあることを示す。

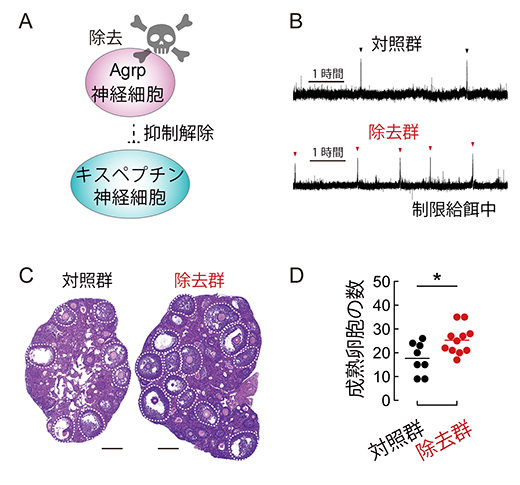

次に思春期雌マウスにおいてAgrp神経細胞を実験的に除去したところ、制限給餌中のキスペプチン神経細胞のパルス状活動が有意に増加しました(図5A、B)。今回の実験条件ではAgrp神経細胞の3分の1しか除去できておらず、効果は限定的だったためか、初回発情を回復させるには至りませんでしたが、Agrp神経細胞を除去した群の卵巣においては、成長した成熟卵胞の数が有意に増加しました(図5C、D)。これらの結果は、Agrp神経細胞がキスペプチン神経細胞のパルス状活動を抑制し、性成熟にブレーキを掛ける役割を果たすことを示しています。

図5 Agrp神経細胞除去によるキスペプチン神経細胞のパルス状活動の亢進

A.実験の模式図。Agrp神経細胞に細胞死を誘導する遺伝子を発現させて実験的に除去した。

B.制限給餌中の対照群(上)とAgrp除去群(下)におけるキスペプチン神経細胞の代表的なフォトメトリーデータを示し、矢頭がパルス状活動を示す。除去群ではパルス状活動の頻度が増加した。

C.対照群に比較して除去群の45日齢の卵巣では成長した成熟卵胞(白色点線で囲む)が増加している。スケールバーは200μm。

D.成熟卵胞数の定量結果。*は有意水準0.05において有意な違いがあることを示す。

今後の期待

本研究により明らかになったAgrp神経細胞による生殖中枢の迅速な制御の仕組みは、刻々と変動する食料資源に応じて性成熟のタイミングを柔軟に調整できる点にメリットがあると考えられます。従来、体のエネルギー状態を脳に伝えるシグナルとして、血糖値や、脂肪組織の分泌するレプチン[9]が考えられてきました。しかし、食料不足時には、低レプチン血症や低血糖症が発症するより前に、生殖に回すエネルギーを止め、食物を探し生き延びることを優先する必要があります。この際、「Agrp神経細胞の活動」が示す空腹のシグナルは、日々の食料事情に基づいて生殖へのエネルギー投資を正確に調整する手段となります。

本研究で見いだされたAgrp神経細胞によるキスペプチン神経細胞の調整が、成熟後の雌マウスや雄マウスの生殖機能にどのように関わるのかは未解明の問題です。本研究で確立したイメージングや操作ツールは、疾患モデルマウスなど、さまざまな条件下での摂食と生殖能力の複雑な相互作用を、分子および神経回路のレベルで解明するための手段となることが期待されます。

補足説明

1.思春期、性成熟

性成熟(sexual maturation)とは動物が生殖可能な状態になることで、思春期(puberty)とは、性成熟を迎えるライフステージを指す。本研究でマウスの性成熟は、膣が開く膣開口と、性ホルモンの状態を反映する膣垢(ちつこう:スメアー)の調査に基づく発情期の到来によって定義している。

2.生殖中枢、生殖、視床下部弓状核

生殖とは子孫を残すことを指し、脳の中で生殖の機能を制御する領域を生殖中枢と呼ぶ。特に、卵子や精子の発育を制御する弓状核のキスペプチン神経細胞([3]参照)は生殖中枢の筆頭である。脳視床下部は、内分泌や自律機能の調節を担い生理機能をつかさどる中枢領域で、数多くの神経核(細胞の集まり)から構成されており、弓状核はその一つである。

3.キスペプチン神経細胞、パルス状活動

キスペプチンはKISS1遺伝子の産物で54個のアミノ酸より成るペプチドホルモンである。2001年、大瀧徹也博士(当時武田薬品工業株式会社)らが発見し、その後、性腺刺激ホルモンを分泌させる促進作用を持ち、性成熟に必須であることが発見され、性機能制御の最上位に位置するホルモンと認識されるようになった。キスペプチンを分泌する神経細胞がキスペプチン神経細胞である。視床下部弓状核のキスペプチン神経細胞は、30分~数時間に1回のパルス状活動を呈し、性腺刺激ホルモンの血流への分泌のタイミングを支配している。

4.アグーチ関連ペプチド(Agrp)神経細胞

アグーチ関連ペプチド(Agrp)神経細胞は弓状核に存在し、アグーチ関連ペプチド(Agrp)を発現する神経細胞である。キスペプチン神経細胞とは相異なる集団。Agrp神経細胞の活動は絶食時に亢進し、食事により急速に抑制されることが知られている。またAgrp神経細胞が活性化されると、動物は強い空腹を感じ、摂食行動が引き起こされる。このようにAgrp神経細胞は空腹感を生み出す空腹中枢として機能すると考えられている。

5.脳下垂体、性腺刺激ホルモン

脳下垂体は脳の底部に存在し、さまざまなホルモンを分泌する内分泌器官。性腺刺激ホルモンは脳下垂体前葉から放出されるホルモンで、精巣、卵巣を刺激して性ホルモンや精子、卵子の生成を促す。別名「ゴナドトロピン」とも呼ばれる。

6.ファイバーフォトメトリー法、GCaMP

ファイバーフォトメトリー法はin vivo(生体内)蛍光検出法の一つ。脳などの臓器に蛍光プローブを導入後、その直上に光ファイバーを埋め込み、光ファイバーを介して励起光の照射と蛍光の検出を行う。蛍光プローブとしては、本研究でも使用したGCaMPなどのカルシウムイオン(Ca2+)センサーがよく用いられる。GCaMPは、Ca2+センサー蛍光タンパク質で、Ca2+が結合すると蛍光の明るさが変化する。

7.薬理遺伝学

神経科学のツールとしての薬理遺伝学とは、ある薬剤に特異的に応答して神経活動を操作できる人工的な受容体を用いて、特定の神経細胞集団の活動を操作する技術を指す。本研究では、ヒトのアセチルコリン受容体を改変して薬剤CNOにより人為的に活性化され、神経活動を亢進させるhM3Dq受容体が用いられた。

8.成熟卵胞

哺乳類の卵子は胎児期に一過的につくられて原始卵胞の状態で卵巣に貯蔵されている。思春期を迎えると、原始卵胞は成熟の過程に入り、支持細胞である顆粒膜細胞が多層構造になると二次卵胞と呼ばれるようになり、最終的に成熟卵胞と成って排卵の準備を整える。本研究では、成熟卵胞の中でも直径200μmに成長した胞状卵胞(antral follicle)を定量している。

9.レプチン

脂肪細胞から分泌されるホルモン。主に視床下部に作用し、摂食行動の抑制やエネルギー代謝の促進をもたらす働きがある。

研究チーム

理化学研究所 生命機能科学研究センター

比較コネクトミクス研究チーム

チームリーダー 宮道 和成(ミヤミチ・カズナリ)

研究員 後藤 哲平(ゴトウ・テッペイ)

テクニカルスタッフ 萩原 光恵(ハギハラ・ミツエ)

テクニカルスタッフ 入江 さつき(イリエ・サツキ)

生体モデル開発チーム

チームリーダー 清成 寛(キヨナリ・ヒロシ)

技師 阿部 高也(アベ・タカヤ)

研究支援

本研究は、理化学研究所運営費交付金(生命機能科学研究、基礎科学特別研究員制度)で実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業若手研究「レプチンシグナルによる性成熟開始の神経回路基盤(研究代表者:後藤哲平)」、同基盤研究(C)「性成熟期の生殖中枢に栄養不足を伝える神経ペプチド-受容体シグナリングの解明(研究代表者:後藤哲平)」、同基盤研究(B)「妊娠期における神経回路の再編による母体機能の制御(研究代表者:宮道和成)」などによる助成を受けて行われました。

原論文情報

Teppei Goto, Mitsue Hagihara, Satsuki Irie, Takaya Abe, Hiroshi Kiyonari, and Kazunari Miyamichi, “Dietary Availability Acutely Influences Puberty Onset via a Hypothalamic Neural Circuit”, Neuron, 10.1016/j.neuron.2025.01.015

発表者

理化学研究所

生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チーム

チームリーダー 宮道 和成(ミヤミチ・カズナリ)

研究員 後藤 哲平(ゴトウ・テッペイ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当