2025-02-25 京都大学

頭蓋内動脈解離は、脳の血管が裂けることで発生する病気です。裂けた血管が詰まったり、壁にできた血栓が飛んだりして、脳梗塞を引き起こすことがあります。静注血栓溶解療法は、rt-PAと呼ばれる薬を使って血栓を溶かし、詰まった血管を再び通す治療法です。この治療は脳梗塞患者の転帰を改善する効果が証明されており、標準治療として広く用いられています。しかし、血管が裂けて脆い頭蓋内動脈解離の患者では、この治療によって頭蓋内出血のリスクが高まる可能性が懸念され、ガイドライン上でも専門家による理論的な懸念が示されていました。ただし、頭蓋内動脈解離は東アジアに偏在する稀な病態であるため、このリスクに関する信頼性の高いデータはほとんど報告されていませんでした。

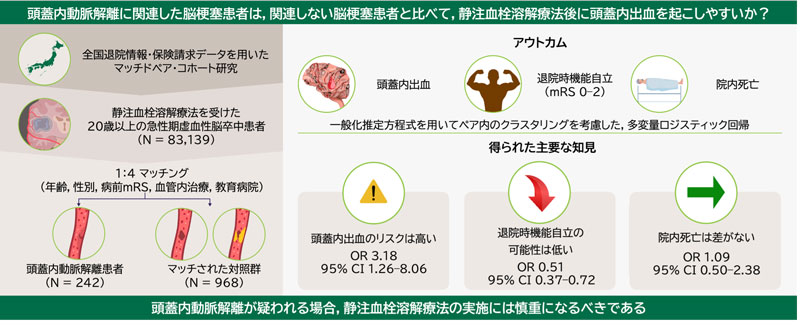

今中雄一 医学研究科教授、國澤進 同准教授、江頭柊平 同博士後期課程学生らの研究グループは,全国退院情報・保険請求データを用いて、頭蓋内動脈解離に関連した脳梗塞患者が、関連しない脳梗塞患者と比較して、静注血栓溶解療法後に頭蓋内出血を起こしやすいかを検討しました。2010年から2024年に静注血栓溶解療法を受けた83,139名の患者の中から、頭蓋内動脈解離を有する患者242名と、条件を合わせた対照群968名をマッチングしました。結果として、頭蓋内動脈解離に関連した脳梗塞患者は、関連しない患者に比べて約3倍頭蓋内出血のリスクが高く,退院時に機能的に自立している人の割合も低い可能性が示唆されました。本研究は、頭蓋内動脈解離関連の脳梗塞患者が静注血栓溶解療法後頭蓋内出血の高リスク集団であることを示し、従来の理論上の懸念にデータで裏付けを与えた点で意義があります。

本研究成果は,2025年1月20日に、国際学術誌「International Journal of Stroke」にオンライン掲載されました。

本研究の概要

本研究の概要

研究者のコメント

「頭蓋内動脈解離は、エビデンスが不足し、治療方針が明確でない疾患です。特に東アジアに多く見られることから、日本の研究者がこの疾患に取り組む意義は大きいと考えています。本疾患は希少性ゆえに、通常の前向き登録研究では解決が難しい課題でしたが、行政目的で収集された全国規模の退院情報と保険請求データを応用することで、今回のエビデンスを創出することができました。この成果を基に、さらに研究を進めていきたいと思います。」(江頭柊平)

詳しい研究内容について

頭蓋内動脈解離関連の脳梗塞はrt-PA使用後に頭蓋内出血を起こしやすい

研究者情報

研究者名:今中 雄一

研究者名:國澤 進

研究者名:江頭 柊平

書誌情報

【DOI】https://doi.org/10.1177/17474930251317326

【書誌情報】

Shuhei Egashira, Susumu Kunisawa, Masatoshi Koga, Masafumi Ihara, Wataro Tsuruta, Yoshikazu Uesaka, Kiyohide Fushimi, Tatsushi Toda, Yuichi Imanaka (2025). Safety and outcomes of intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke with intracranial artery dissection. International Journal of Stroke.