2021-08-02 理化学研究所,北海道大学

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターナノバイオプローブ研究チームの神隆チームリーダー、北海道大学大学院先端生命科学研究院の門出健次教授らの共同研究チームは、インドシアニングリーン誘導体を利用した安全性の高い生体蛍光イメージング[1]用「短波赤外蛍光色素[2]」の開発に成功しました。

本成果は、短波赤外光[3]を利用した生体蛍光イメージングの医療応用に大きく貢献するものと期待できます。

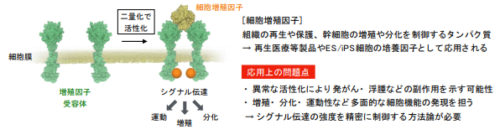

現在、生体蛍光イメージングには近赤外光[4]が利用されていますが、生体深部をより鮮明に可視化するために、最近では近赤外光よりも波長の長い短波赤外領域の光が注目されています。しかし、医療応用が可能で安全に使用できる短波赤外蛍光色素は未開発でした。

今回、共同研究チームは、ヒトで唯一使用が認められている近赤外蛍光色素のインドシアニングリーン(ICG)をもとに、ICGのポリメチン鎖[5]を延長することで、短波赤外領域で蛍光発光するICG誘導体色素(ICG-C11)を開発しました。ICG誘導体色素の合成はこれまで困難でしたが、反応条件を最適化することで成功しました。さらに、短波赤外の蛍光ラベル化剤[6](ICG-C11-NHS)も合成し、分子イメージング[7]用蛍光ラベル剤を容易に作製できるようしました。ICG-C11-NHSを用いて、マウス乳がん腫瘍を高感度で検出しました。

本研究は、科学雑誌『Bioconjugate Chemistry』(8月18日号)の掲載に先立ち、オンライン版(7月26日付)に掲載されました。

合成に成功したインドシアニングリーン誘導体の短波赤外蛍光色素

背景

赤っぽい光が体を通りやすいことは、古くから知られています。17世紀の画家、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの絵画『聖ヨセフ』には、少年(イエス・キリスト)の手を通り抜ける赤い光が見事に描かれています(図1)。

図1 ジョルジュ・ド・トゥール画『聖ヨセフ』(1642年)

波長の長い(赤っぽい)光が生体をよく透過することは古くから知られている。

出典: Wikipediaジョルジュ・ド・ラ・トゥール Creative Commons license icons and names: Public domain

現在、生体蛍光イメージングには、可視光の赤い光よりも波長の長い波長700~900ナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)の「近赤外光」と呼ばれる光が用いられています。さらに最近では、生体深部をより鮮明に可視化するために、近赤外光よりも波長の長い「短波赤外領域の光」(波長900~1,400nm)が注目されています。

生体を光で可視化する方法には大きく分けて、体外から光を照射して透過してきた光を画像化する方法(光透視イメージング)と、蛍光剤を体内に注入し、体内から発せられる蛍光を検出して画像化する方法(生体蛍光イメージング)があります。ナノバイオプローブ研究チームは、生体内で特定の分子をイメージングするために、生体蛍光イメージングの技術開発に取り組んでおり、生体をより深く鮮明に可視化できるよう、短波赤外蛍光を発する蛍光剤を開発してきました。

生体蛍光イメージングのための短波赤外蛍光剤としては、カーボンナノチューブ、半導体量子ドット、希土類元素をドープしたナノ粒子などが知られていますが、いずれも生体への毒性の問題があり、医療応用は困難でした。そのため、世界的にもここ数年、有機色素をベースにした生体で安全な蛍光剤の開発が進められていますが、これまで医療応用が可能な短波赤外蛍光剤の開発に成功した例はありませんでした。短波赤外蛍光イメージングを医療応用する上で鍵となるのは、生体で安全に使える短波赤外蛍光剤の開発です。

研究手法と成果

共同研究チームは、ヒトでの使用が唯一認められている近赤外蛍光色素のインドシアニングリーン(ICG)に着目しました。インドシアニングリーンはアメリカ食品医薬品局(FDA)から医療での使用が認可されており、肝機能検査や眼底造影検査などに広く臨床応用されています。最近では、近赤外蛍光色素として手術中にがんの転移の識別に重要なセンチネルリンパ節[8]の同定にも使用されています。

そこで、ICGのポリメチン鎖の二重結合部分を長くすることにより、近赤外より波長の長い短波赤外領域(波長900~1,400nm)で蛍光発光する色素を開発しました。これまでの合成研究および理論計算から、ポリメチン鎖の二重結合が一つ増えるごとに、ICG誘導体の吸収、蛍光波長が約100nm長波長側にシフトすることが知られています。そのため、ICGのポリメチン鎖の二重結合を二つ増やした構造を持つ色素(ICG-C11)を合成しました。この合成では、反応で用いる中間体が不安定なため、初めは困難を極めましたが、反応条件を最適化することにより、ポリメチン鎖の二重結合を延長することに成功しました。

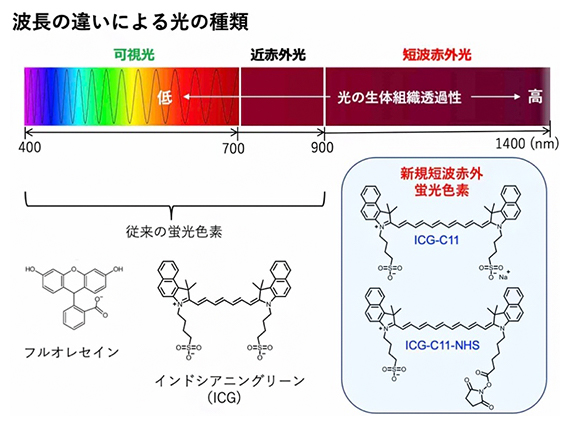

ICG-C11色素の蛍光発光を観測したところ、予想通りICGに比べ200nmほど長波長の短波赤外領域で蛍光発光のピークが見られました(図2a)。また、ICG-C11の細胞毒性は、生体イメージングで使用する濃度領域ではほぼ無視できる程度であり(図2b)、マウスでのICG-C11色素の体内動態試験では24時間以内にほとんどが体外に排出されることが分かりました(図2c)。

図2 本研究で開発したインドシアニングリーン誘導体(ICG-C11)

a)左図は、インドシアニン(ICG)中の二重結合を二つ分長くしたICG-C11の蛍光発光(赤線)が、ICGより200nmほど長波長の短波赤外領域で観測されたことを示す。右図は、ICGとICG-C11の波長1,100nmでの蛍光強度の比較を示している。785nmで励起した場合はICGだけが、また975nmで励起した場合はICG-C11だけが蛍光発光する。

b)細胞を用いたICG-C11の細胞毒性検査の結果。細胞生存率は、色素濃度10-5Mでは培養後48時間後までほとんど変化しなかった。

c)ICG-C11は投与後9時間後には、マウスの体内でほとんど見られなくなった。

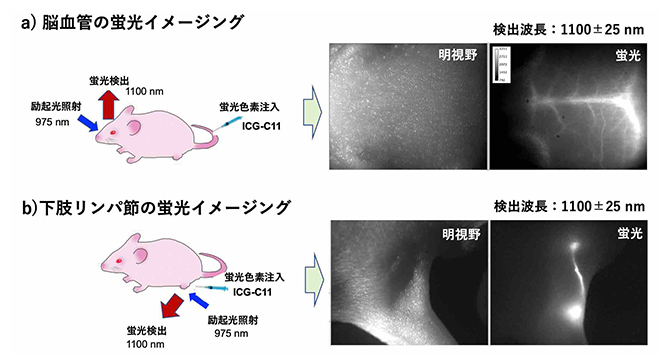

次に、ICG-C11色素の生体イメージングでの有効性を確認するために、マウスでの脳血管およびリンパ節の短波赤外蛍光イメージングを行いました。ICG-C11の水溶液(濃度は0.1mg/mL、1%ウシ血清アルブミン含有)をマウス尾静脈に0.2mLほど注入した後、975nmのレーザー(強度は約20mW/cm2)を照射し、マウス頭部からの短波赤外蛍光(波長は約1,100nm)を観測すると、脳血管を鮮明に可視化できました(図3a)。このように、短波赤外領域では、生体組織からの自家蛍光[9]がほとんどないため、非常にコントラストの高い脳血管画像が得られます。また、マウスリンパ節のイメージングでは、約0.2mLほどICG-C11の水溶液(濃度は0.1mg/mL, 1%ウシ血清アルブミン含有)を足底に注入することにより、くっきりとリンパ節を可視化できました(図3b)。

図3 インドシアニングリーン誘導体(ICG-C11)を注入したマウス

a)ICG-C11水溶液をマウス尾静脈に注入した後、頭部に975nmのレーザーを照射し、短波赤外蛍光(波長は約1,100nm)を観測したところ、脳血管が鮮明に可視化された。

b)ICG-C11水溶液をマウス足底に注入し、足に975nmのレーザーを照射し、短波赤外蛍光(波長は約1,100nm)を観測したところ、下肢リンパ節がくっきりと可視化された。

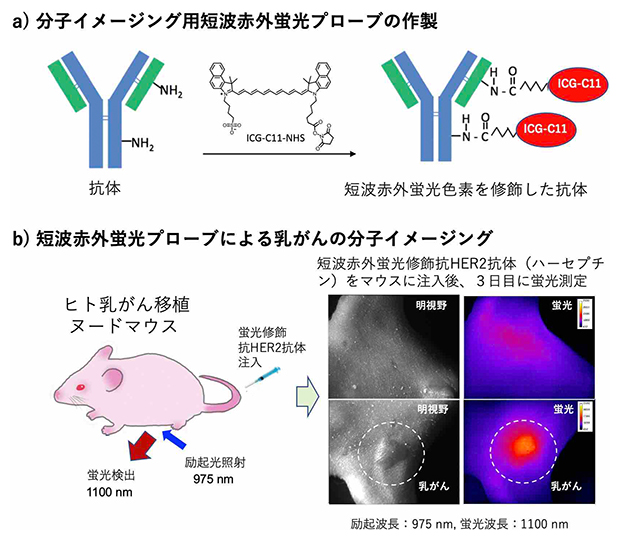

さらに、分子イメージングのための蛍光ラベル化剤として、ICG-C11のNHS(N-hydroxy succinimide)エステル誘導体(ICG-C11-NHS)も開発しました。このラベル化剤により、従来困難だった抗体などの生体分子への短波赤外蛍光色素の修飾が容易になり(図4a)、この技術によってさまざまな分子イメージング用短波赤外蛍光プローブの作製ができるようになりました。例えば、タンパク質HER2[10]を細胞表面に過剰発現している乳がん腫瘍は、ICG-C11を修飾した抗HER2抗体(トラスツズマブ、商標名ハーセプチン)を利用して、短波赤外蛍光での分子イメージングが可能です。マウスに移植したHER2陽性乳がん腫瘍では、ICG-C11修飾抗HER2抗体を尾静脈に投与することで、乳がん腫瘍を短波赤外蛍光で高感度に検出できます(図4b)。

また、HER2陽性以外の乳がん腫瘍に対しても適した抗体を用いることで検出可能です。さらには、ICG-C11-NHSにより、がんだけでなく、ウイルス感染に伴う免疫、炎症などの生体反応を短波赤外蛍光で分子イメージングできるようになります。

図4 インドシアニン誘導体(ICG-C11)を修飾した抗体による分子イメージング

a)抗体分子へのICG-C11の修飾は、そのNHSエステル誘導体を反応させることで容易に行える。

b)HER2陽性ヒト乳がん細胞を移植したヌードマウスに、CG-C11修飾抗HER2抗体を注入したところ、乳がんが存在しない部分(上段)に比べ、乳がん腫瘍(下段)は短波赤外の強い蛍光によって高感度に可視化された。

今後の期待

今回、合成に成功したインドシアニングリーン系の短波蛍光色素は、短波赤外蛍光イメージング技術を医療応用する上で、ブレークスルーとなる技術です。これまで短波赤外蛍光イメージングの実用化を困難にしていた最大の理由は、生体で使用できる安全性の高い短波赤外蛍光色素がなかったことにあります。本研究成果により、短波赤外蛍光イメージング技術が医療分野で大きく前進するものと期待できます。

補足説明

1.生体蛍光イメージング

生体内部を非侵襲で可視化する技術で、これまで実用化している方法としては、X線CT(コンピュータトモグラフィー)、MRI(磁気共鳴断層撮影)、PET(陽電子放出断層撮影)などがある。蛍光を利用した生体イメージングでは、組織透過性が良い近赤外や短波赤外蛍光を利用して生体内部を可視化する。

2.蛍光色素

蛍光を発する有機色素で、分子の構造、大きさにより可視から短波赤外で蛍光発光するさまざまな色素がある。

3.短波赤外光

光の波長で900~2,400nmの光を指す。生体でのイメージングで利用できるのは、主に波長900~1,400nmの短波赤外光である。

4.近赤外光

可視光よりも波長の長い光で、波長700~900nmの光を指す。可視光は、波長400~700nmの光である。

5.ポリメチン鎖

炭素-炭素の結合が二重結合を介してつながった炭素鎖(-CH2=CH2-CH2=CH2-CH2=CH2-の鎖)で、有機色素、染料などの化学構造に多く見られる。インドシアニン系色素はポリメチン色素とも呼ばれる。

6.蛍光ラベル化剤

一般に、抗体やタンパク質はそれ自体は強い蛍光を持たないが、蛍光を発する色素で修飾することにより、強く蛍光発光させることができる。このときに使われる有機色素を蛍光ラベル化剤という。

7.分子イメージング

生体内において特定の生体分子を検出することで、生体内で起こるさまざまな生命現象を分子レベルで画像化するイメージング法。

8.センチネルリンパ節

見張りリンパ節とも呼ばれ、がん細胞が最初に到達するリンパ節のこと。このリンパ節に転移がなければ、それ以上遠くのリンパ節には転移がないと判断できる。

9.自家蛍光

生体に存在する内在性色素(例えば、NADPHおよびリボフラビンなどの環状化合物、芳香族アミノ酸)から生じる蛍光で、生体蛍光イメージングでは、蛍光画像コントラストを低下させる原因となる。

10.HER2

細胞表面に存在する糖タンパク質で、がん細胞の増殖に関係する。HER2が乳がん細胞の表面に多く存在しているタイプが、HER2陽性乳がんである。

共同研究チーム

理化学研究所 生命機能科学研究センター ナノバイオプローブ研究チーム

チームリーダー 神 隆(じん たかし)

研究員 マハデバ M. M. スワミー(Mahadeva M. M. Swamy)

テクニカルスタッフⅠ 坪井 節子(つぼい せつこ)

北海道大学大学院 先端生命科学研究院

先端融合科学研究部門

教授 門出 健次(もんで けんじ)

化学生物学研究室

助教 村井 勇太(むらい ゆうた)

研究支援

本研究は、理化学研究所運営費交付金(生命機能科学研究)で実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金基盤研究(B)「「生体の第2光学窓」近赤外蛍光イメージング技術の開発(研究代表者:神隆)」、上原記念生命科学財団「「生体の第2光学窓」短波赤外イメージング技術の開発(代表者:神隆)」による支援を受けて行われました。

原論文情報

Mahadeva M. M. Swamy, Yuta Murai, Kenji Monde, Setsuko Tsuboi, and Takashi Jin, “Shortwave-Infrared Fluorescent Molecular Imaging Probes Based on π-Conjugation Extended Indocyanine Green”, Bioconjugate Chemistry, 10.1021/acs.bioconjchem.1c00253

発表者

理化学研究所

生命機能科学研究センター ナノバイオプローブ研究チーム

チームリーダー 神 隆(じん たかし)

北海道大学大学院 先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門

教授 門出 健次(もんで けんじ)

報道担当

理化学研究所 広報室 報道担当

北海道大学 総務企画部 広報課 広報・渉外担当